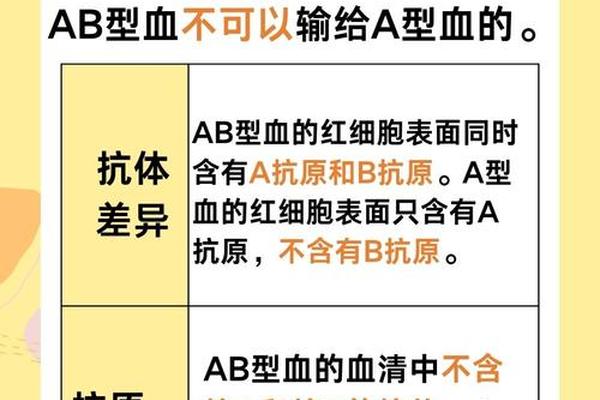

人类ABO血型系统由红细胞表面的抗原类型决定。A型血的红细胞携带A抗原,血清中含有抗B抗体;AB型血则同时携带A、B抗原,血清中无任何抗体。这种抗原-抗体的特异性反应是输血相容性的核心机制:当供血者的红细胞抗原与受血者的血清抗体不兼容时,会触发红细胞凝集反应,导致溶血、肾功能衰竭甚至死亡。

以A型血受血者为例,其血清中的抗B抗体一旦遇到B抗原(如B型或AB型血的红细胞),便会引发免疫攻击。AB型血的红细胞同时携带的A、B抗原中,B抗原会与A型受血者的抗B抗体直接冲突。这种生物学特性决定了A型血患者不能接受AB型血的输血,否则将引发致命性输血反应。

二、临床输血的核心原则

现代输血医学遵循“同型优先”原则,即优先选择与受血者ABO和Rh血型完全匹配的血液。对于A型血患者,合法供血类型仅限于A型(抗原匹配)和O型(无抗原冲突)。O型血因缺乏A、B抗原,其红细胞可被A型、B型及AB型受血者接受,但O型血浆中的抗A、抗B抗体仍可能与其他血型的红细胞发生反应,因此仅限紧急情况下使用。

交叉配血试验是确保安全的关键步骤。该试验通过混合供血者红细胞与受血者血清(主侧试验),以及受血者红细胞与供血者血清(次侧试验),检测是否存在凝集反应。例如,若A型血患者输入AB型血,主侧试验将因抗B抗体与B抗原结合而显示凝集,直接否决输血可能性。

三、特殊情境的风险与应对

在战地救援或大出血等紧急情况下,医疗机构可能启用“有限异型输血”方案。此时A型血患者可接受O型红细胞成分血,但需去除血浆中的抗体以降低风险。值得注意的是,这种操作需严格遵循《临床输血技术规范》,并实时监测患者是否出现寒战、血红蛋白尿等溶血反应征兆。

Rh血型系统的兼容性同样不可忽视。若A型血患者为Rh阴性(俗称“熊猫血”),则必须使用Rh阴性的同型血液。Rh阳性血液的D抗原会刺激患者产生抗D抗体,导致再次输血时发生严重溶血。据统计,我国汉族人群中Rh阴性比例不足1%,这类患者的血液储备往往依赖稀有血型库的互助机制。

四、科学突破与未来展望

近年来,生物酶技术为血型转换提供了新思路。例如,东南大学吴国球团队发现两种肠道细菌酶,可在5分钟内将A型红细胞表面的A抗原转化为H抗原(O型特征),转化率超过99%。这种“酶法洗血”技术若能通过临床试验,或将彻底解决ABO血型壁垒,实现“万能供血”的愿景。

干细胞定向分化技术也取得进展。通过诱导多能干细胞(iPSC)分化为O型红细胞,理论上可实现无限量安全血源的制备。这类技术仍需突破成本高昂、规模化生产困难等瓶颈,预计需10-15年才能进入临床应用阶段。

总结与建议

A型血患者的安全输血依赖于ABO和Rh血型的双重匹配,AB型血因B抗原的存在而被严格禁止输入。当前医疗实践中,通过交叉配血试验、成分输血及稀有血型库建设,已大幅降低输血风险。对于普通公众,定期参与无偿献血、普及血型知识,是保障血源安全的核心措施。未来,酶工程与干细胞技术的融合,有望重构输血医学的底层逻辑,但在此之前,严格遵守现行输血规范仍是拯救生命的根本准则。