血型系统中的抗A与抗B抗体是免疫学研究的重要课题,其效价水平直接关系到母婴健康与输血安全。在ABO血型系统中,当母体与胎儿血型不合时,母体产生的IgG类抗A或抗B抗体可能通过胎盘进入胎儿体内,引发新生儿溶血病(HDN)。根据临床指南,抗A与抗B抗体的正常值通常分别控制在1:128和1:64以下,超出这一范围则提示溶血风险增加。这一科学指标不仅是临床诊疗的关键依据,也是保障母婴安全的重要防线。

一、抗A抗B抗体的基本概念与生理机制

抗A与抗B抗体属于IgG类免疫球蛋白,其产生源于母体对胎儿红细胞表面A或B抗原的免疫反应。ABO血型系统由A、B、O三种等位基因控制,当母体为O型而胎儿为A型或B型时,母体血清中的天然IgM抗体可通过胎盘屏障转化为IgG抗体,导致胎儿红细胞破坏。值得注意的是,Rh血型系统中的抗D抗体同样可能引发HDN,但其机制与ABO系统不同,通常需要多次妊娠或输血刺激才会产生。

抗体的效价水映了免疫反应的强度。正常妊娠中,抗A与抗B效价需定期监测,以避免胎儿溶血风险。例如,抗B效价若超过1:64,新生儿发生ABO-HDN的概率显著升高,而抗A效价的安全阈值通常设定为1:128。这一差异可能与抗原的分子结构及免疫原性强弱有关,研究表明,A抗原的免疫原性略低于B抗原,导致临床对两者的监测标准存在区别。

二、抗A抗B效价的检测方法与技术进展

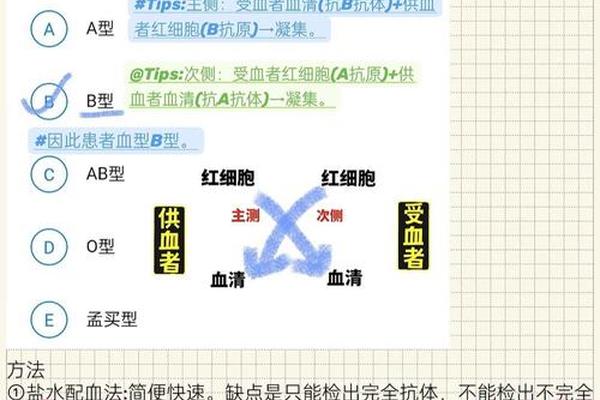

传统的盐水介质法是最早应用于抗体效价检测的技术,通过观察红细胞凝集现象判断效价水平。该方法对低浓度抗体的敏感性较差,易漏检弱反应样本。随着技术进步,微柱凝胶法和凝聚胺法逐渐成为主流。微柱凝胶法利用凝胶颗粒的分子筛效应,可区分IgM与IgG抗体,其检测灵敏度可达1:512,尤其适用于孕早期筛查。凝聚胺法则通过中和红细胞表面电荷,增强抗体与抗原的结合能力,显著提高了检测效率。

自动化检测设备的引入进一步提升了检测的标准化水平。例如,IH-500全自动血型分析仪采用卡式微柱凝胶系统,可在30分钟内完成样本处理与结果判读,其重复性误差小于5%。这些技术的应用不仅缩短了检测时间,还减少了人为操作误差,为临床提供了更可靠的数据支持。

三、抗A抗B效价的临床意义与干预策略

抗A抗B效价的异常升高是HDN的核心预警指标。研究显示,当抗B效价≥1:256时,新生儿发生重度溶血性贫血的风险较正常值组增加4.7倍,而抗A效价≥1:512时,胎儿宫内死亡概率可达12%。临床中需结合超声监测胎儿水肿、肝脾肿大等间接征象,综合评估风险等级。例如,一项纳入104例O型Rh阳性孕妇的研究发现,孕次≥3次的孕妇抗体阳性率高达81.6%,提示多次妊娠显著增加免疫致敏风险。

针对高抗体效价,目前的干预手段包括中药调理(如黄疸茵陈冲剂)与血浆置换。孕期药物治疗的疗效仍存争议。部分学者主张在效价≥1:512时进行宫内输血,但该操作存在20%-30%的流产风险。多数临床指南建议以密切监测为主,通过动态观察效价变化与胎儿发育情况制定个体化方案。

四、研究争议与未来发展方向

尽管抗A抗B效价的临床价值已获公认,其标准化检测体系仍存在争议。例如,不同地区对正常值的界定存在差异:中国部分医院将抗B效价安全阈值设定为1:128,而欧美多采用1:64标准。这种差异可能源于人群遗传背景与检测方法的区别。ABO亚型(如A2、B3)对抗体反应的影响尚未完全阐明。研究发现,A2亚型孕妇的IgG抗A效价普遍低于A1亚型,但其与HDN发生的相关性仍需更大样本验证。

未来研究需聚焦于精准预测模型的构建。通过整合基因组学、蛋白质组学与临床大数据,可建立基于母体遗传背景、孕次及抗体动力学特征的风险评分系统。新型生物标志物(如胎儿游离DNA)的检测技术开发,有望实现非侵入性早期预警,减少传统羊水穿刺的并发症风险。

总结而言,抗A抗B效价的科学监测是预防新生儿溶血病的核心环节。从基础研究到临床转化,需要多学科协作完善检测标准、优化干预策略。随着精准医学的发展,未来有望通过个体化诊疗方案,将HDN的发生率控制在更低水平。建议医疗机构建立区域性抗体效价数据库,推动循证医学指南的持续更新,为母婴健康提供更全面的保障。