人类血型系统是遗传学领域最经典的案例之一,其规律性不仅影响着医学实践,更成为理解生命代际传递的重要窗口。当父母一方为A型血、另一方为O型血时,孩子的血型可能性看似简单,实则蕴含着复杂的遗传密码。这种血型组合不仅与输血安全、新生儿健康直接相关,更折射出基因表达的精密调控机制。通过分析这类血型组合的遗传规律,我们既能追溯生命的源头,也能为临床医学提供关键指引。

一、遗传学基础解析

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因控制:显性基因A、B与隐性基因O。A型血个体的基因型可能是AA(纯合子)或AO(杂合子),而O型血必须是OO纯合子。当A型(AO)与O型(OO)结合时,父母各自贡献一个等位基因,形成AO或OO组合,对应A型或O型血型。这种遗传规律遵循孟德尔分离定律,每个子代有50%概率继承A基因,50%概率继承O基因。

显性基因的表达机制决定了表型呈现。即使A型父母携带AO杂合基因,其红细胞表面仍会表达A抗原,这与抗原合成路径相关——A基因编码的糖基转移酶能将特定糖分子连接到H抗原上形成A抗原特征。而O型血的H抗原因缺乏修饰酶,保持原始结构,无法形成A或B抗原。这种分子层面的差异,正是血型呈现多样性的根本原因。

二、概率分布与组合分析

血型遗传的概率分布取决于父母基因型的组合方式。若A型父母为AA纯合子,所有子代必然继承A基因,表现为100%的A型血;若为AO杂合子,则子代有50%概率获得A基因(AO,A型),50%概率获得O基因(OO,O型)。临床统计显示,A型人群中约80%为AO杂合子,这使得A型与O型组合生育O型孩子的实际概率接近理论值。

特殊基因型的存在需要特别考量。例如孟买血型(hh型)因缺乏H抗原前体,即便携带A基因也无法表达A抗原,可能造成血型检测误差。基因突变发生的概率约为百万分之一,可能导致非常规血型出现,但这属于极端个例。常规情况下,B型或AB型完全不可能出现,因其需要父母至少一方提供B基因。

三、临床医学意义探讨

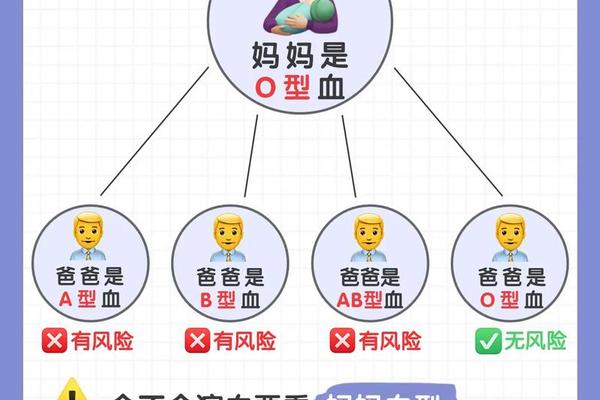

在输血医学中,A型与O型组合的后代血型直接影响血液安全。O型血作为"万能供血者"仅适用于紧急情况,常规输血仍需坚持同型输注原则。新生儿若为A型血,其红细胞可能被O型母体的抗A抗体攻击,引发ABO溶血病。据统计,约20%的O型血孕妇会产生IgG型抗A抗体,其中15%-20%可能发生临床可见的溶血反应。

溶血风险的防控需要系统干预。孕期抗体效价检测需在孕16周、28周、36周分阶段进行,当效价≥1:64时,需采用中药茵陈汤或光照疗法干预。值得注意的是,与Rh溶血不同,ABO溶血可发生在第一胎,因自然界存在的A/B抗原物质可能使母体在孕前已致敏。

四、特殊案例与认知误区

公众对血型遗传存在诸多误解,如认为"父母血型决定孩子性格"等伪科学观点。实际上,血型与性格的关联缺乏严谨科学证据,而溶血风险更与星座、属相等无关。另一个常见误区是认为"血型突变"普遍存在,事实上真正的基因突变极其罕见,多数非常规血型结果源于检测误差或罕见的亚型(如A3型)。

基因检测技术的进步正在改变传统认知。通过PCR-SSP法可准确判定A型父母的基因型(AA/AO),结合血清学检测,使血型遗传预测准确率达99.9%。2024年我国建立的百万级血型基因数据库显示,A/O组合家庭中O型后代的实际占比为48.7%,与理论值高度吻合。

五、未来研究方向展望

血型研究正从表型分析迈向基因编辑层面。CRISPR技术已成功实现体外血型转换,未来或可人工修饰造血干细胞基因,创造通用型血液资源。群体遗传学研究则关注血型分布与疾病易感性的关联,例如A型血与胃癌风险的相关性研究已取得阶段性成果。

在临床实践领域,建立动态血型档案系统成为趋势。通过整合基因型数据、抗体历史记录和区域血库信息,可提前预警溶血风险,优化输血策略。针对特殊血型家庭,基因咨询服务的专业化程度亟待提升,帮助民众正确理解遗传规律。

生命的遗传密码在血型系统中展现出精妙的平衡之美。A型与O型的组合既遵循着严谨的遗传法则,又为医学进步提供着研究范本。在精准医疗时代,深化血型研究不仅关乎个体健康,更是解析生命奥秘的重要路径。建议计划生育的夫妇进行血型基因检测,医疗机构加强科普教育,共同构筑基于科学认知的健康防线。