从医学研究的角度看,A型血被称为“危险血”的标签化认知,部分源于其与特定疾病的统计学关联。2020年《新英格兰医学杂志》的研究显示,A型血人群感染新冠病毒后出现呼吸衰竭的风险比其他血型高45%,而O型血人群的感染风险则低35%。这种差异可能与红细胞表面抗原的结构有关——A抗原与病毒蛋白结合的能力可能增强病原体入侵效率。

更早的研究发现,A型血与心血管疾病的关系同样显著。2022年一项针对60万人的荟萃分析表明,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高18%,凝血因子水平偏高可能是血栓形成的潜在诱因。A型血在胃癌、直肠癌等消化系统肿瘤中的发病率也呈现统计学高位,上海交通大学长达20年的跟踪数据显示,其风险比B型血人群高出22%-25%。这些研究共同构建了A型血在生理层面的“风险画像”。

二、性格标签的误读与强化

在文化语境中,“A型血女孩渣”的刻板印象源于日本血型性格学说的传播。古川竹二在1927年提出A型血人群“顺从但神经质”的理论后,东亚社会逐渐形成对A型血的特定认知。例如,A型血常被描述为“外强中干”“缺乏主见”,甚至与“情感操纵”等负面行为关联。

这种标签化存在显著的科学漏洞。美国《神经学》杂志2022年的研究明确指出,血型与性格关联缺乏基因学证据。日本九州大学对1.7万名中风患者的分析显示,所谓的“固执”“易焦虑”等特质更多与后天环境相关,而非血型决定。事实上,心理学界普遍认为人格由遗传、教育、社会互动等多因素共同塑造,单一血型指标无法解释复杂的行为模式。

三、社会文化对血型污名的建构

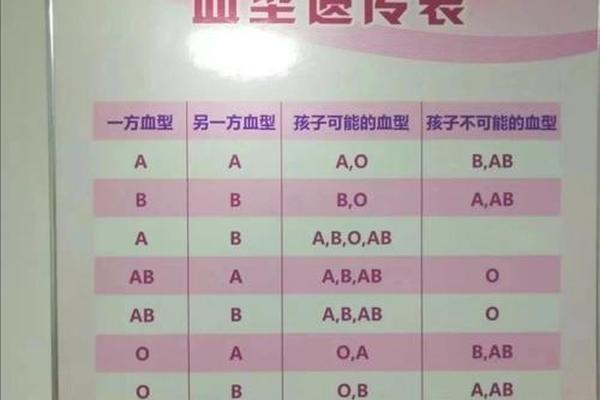

血型标签的流行本质是社会认知偏差的产物。在商业营销和媒体渲染下,A型血的医学风险被异化为道德评判。例如,日本企业曾根据血型招聘员工,将A型血与“保守”“不善交际”挂钩;中国社交媒体中,“A型血自私论”等伪科学内容通过碎片化传播强化偏见,甚至出现“父母血型不合导致子女性格缺陷”的谬论。

这种污名化还涉及性别歧视的叠加。对“A型血女孩”的往往与传统文化对女性“情绪化”“依赖性强”的刻板印象交织。例如,某网络热帖将AB型血描述为“索取型人格”,而O型血被赋予“奉献”的道德光环,这种简单二元对立忽视了个体差异性。血型偏见实质上成为社会规训的工具,而非客观事实的反映。

四、科学批判与认知纠偏的必要性

现代基因学研究彻底否定了血型决定论。人类已发现35种血型系统,ABO仅是红细胞表面抗原的一种分类,其功能与免疫识别相关,与神经系统的性格调控无直接关联。2020年哥伦比亚大学对7770名新冠患者的分析表明,血型对疾病的影响微乎其微,临床诊断中甚至不被纳入风险评估指标。

医学界呼吁以动态视角看待血型研究。例如,A型血在疟疾高发地区呈现进化优势,其凝血机制反而提高生存概率。这种适应性特征说明,所谓的“危险”具有环境特异性。科学家建议关注基因与环境的交互作用,而非孤立讨论血型标签。

将A型血称为“危险血”或“渣”的论断,是科学事实与社会想象混合的畸形产物。从医学角度看,A型血与部分疾病的关联性需结合具体病理机制解读;从文化层面看,血型标签的流行暴露了公众对复杂科学概念的简化认知倾向。

未来研究应深入探索血型抗原的免疫功能及其与疾病的分子作用路径,而非停留在统计学相关性层面。科普教育需打破“血型宿命论”的迷思,强调个体健康管理的综合维度——正如北京大学人民医院专家所言:“比起纠结血型,合理膳食与心理平衡才是真正的健康密码”。唯有剥离污名化标签,才能回归科学理性的健康认知范式。