血型的形成基于基因的显性与隐性遗传规律。ABO血型系统由位于人类9号染色体上的三个等位基因控制:A、B和i。其中A和B为显性基因,i为隐性基因。A型血的基因型可能是AA或Ai,B型血为BB或Bi,AB型为AB,O型血则只能是ii。显性基因的存在会直接决定血型的表型,只有当两个隐性基因同时存在时(如ii),才会表现为O型血。

以父母一方为O型(ii)、另一方为A型(AA或Ai)的情况为例,子代的遗传可能性可通过基因重组模型分析。若A型父母的基因型为AA,其只能传递A基因给子代,结合O型父母的i基因,子代将全部携带Ai基因型,表现为A型血;若A型父母的基因型为Ai,则子代有50%概率从A型父母处获得A基因(形成Ai基因型,表现为A型),50%概率获得i基因(形成ii基因型,表现为O型)。这一规律解释了为何O型与A型父母的子代血型可能为A型或O型,但无法出现B型或AB型。

值得注意的是,血型的遗传不仅涉及ABO系统,还包括Rh、MN等其他复杂系统。但在常规亲子关系推断中,ABO系统的显隐规律已能提供关键依据。

二、血型检测的复杂性与特殊情况

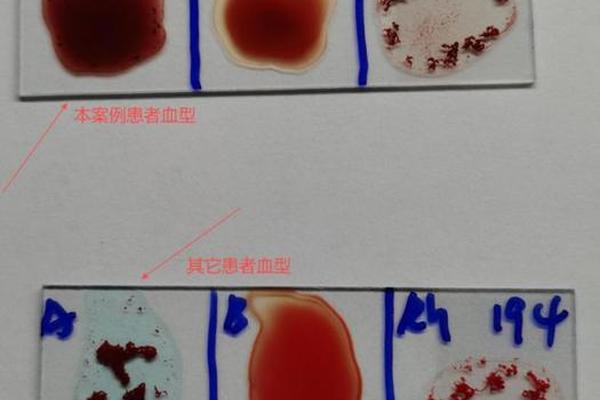

尽管血型由基因决定且通常终身不变,但在某些特殊情况下,检测结果可能出现偏差。例如,婴幼儿时期血型抗体尚未完全形成,可能导致检测不准确;白血病、恶性肿瘤患者的红细胞抗原可能减弱,甚至出现“类B抗原”现象,使A型血暂时呈现AB型的假象。造血干细胞移植后,患者的血型会转变为供者基因型对应的血型,但这种改变仅限于红细胞系统,生殖细胞基因仍保持原血型特征。

对于O型与A型父母而言,若子代出现预期外的血型(如B型),需警惕检测误差或罕见遗传现象。例如,极少数情况下,基因突变或嵌合体可能导致血型异常。但此类情况需通过基因测序等高级手段验证,而非仅依赖血清学检测。

三、公众认知误区与科学解释

民间常通过“滴血认亲”或血型不符质疑亲子关系,这本质上是科学认知的误区。例如,父母均为A型血时,若携带Ai基因型,仍有25%概率生育O型血子女。同样,O型与A型父母的子代若为O型,完全符合遗传规律,而非血缘存疑的表现。

电视剧中“血液相融即亲缘”的情节更缺乏科学依据。血液是否凝固仅反映ABO抗原与抗体的匹配性,与遗传关系无关。全球约40%人口为O型血,若以此判断亲缘,将产生大量错误结论。科学的亲子鉴定需通过DNA多态性分析,而非单一血型系统推断。

四、技术突破与未来研究方向

近年来,血型转化技术为医学带来新可能。例如,科学家发现肠道微生物产生的酶可高效去除A型红细胞表面的抗原,将其转化为“类O型血”,从而缓解血源短缺问题。2019年《自然·微生物学》的研究显示,两种协同作用的酶可在常温下快速完成这一过程,转化效率较传统方法提升30倍。

基因编辑技术(如CRISPR)的发展也为血型研究开辟新路径。理论上,通过修改造血干细胞的ABO基因,可定制特定血型的血液资源。此类技术仍面临争议和安全性挑战,例如脱靶效应可能导致未知遗传风险。

血型遗传的本质是基因组合的显隐表达,O型与A型父母的子代血型符合Ai或ii的遗传规律。公众需摒弃“血型决定亲缘”的片面认知,转而依靠科学检测手段。未来,血型转化技术与基因编辑的突破有望解决临床供血难题,但需平衡技术创新与边界。建议加强血型科普教育,减少社会误解,同时推动跨学科合作,探索更安全、高效的血型调控方案,为医疗健康领域注入新动力。