在东亚文化中,血型婚配理论作为一种民间心理学现象,长期影响着人们对恋爱与婚姻的选择。A型血常被描述为内敛理性、追求完美,B型血则被赋予自由洒脱、富有创造力的标签。根据日本学者古川竹二提出的原始理论,A型与B型的组合被认为具有"互补性",前者能为关系带来稳定性,后者则注入活力与新鲜感。中国社交平台上的血型婚配指南也强调,A型人善于规划生活细节,B型人擅长打破常规,这种差异可能激发双方在思维模式与生活方式上的碰撞。

传统观念对这类组合的争议始终存在。部分婚恋建议指出,A型人容易因B型伴侣的随性产生焦虑,而B型人可能对A型伴侣的谨慎感到束缚。日本心理学家铃木芳正的研究发现,这类组合的婚姻满意度呈现两极分化:成功案例多源于双方对差异的包容,而失败案例常因性格冲突未能妥善处理。例如某真人秀案例中,A型女性因B型丈夫频繁变更职业规划产生信任危机,最终通过共同制定"家庭五年计划"达成和解,印证了沟通机制的重要性。

二、科学视角下的血型关联性质疑

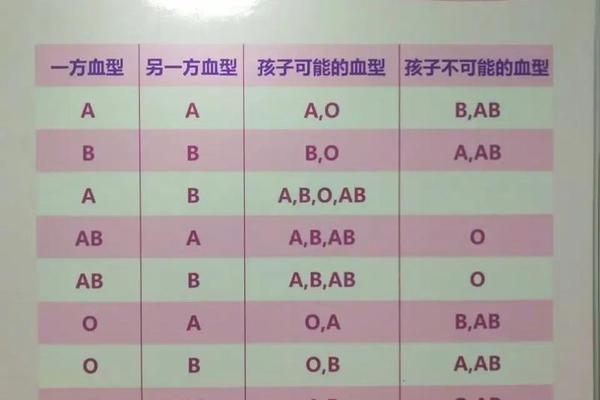

现代医学研究对血型决定性格的理论提出根本性质疑。ABO血型系统的本质是红细胞表面抗原差异,与神经系统及性格形成无直接关联。2022年日本京都文教大学对1.2万人的追踪研究表明,血型仅能解释0.3%的性格差异,远低于教育背景(18%)和成长环境(27%)的影响。中国遗传学家赵桐茂的团队发现,某些ABO亚型(如CisAB型)会导致血型遗传规律异常,进一步证明血型与性格关联理论的脆弱性。

心理学实验揭示了"血型自我暗示"现象。当受试者被告知特定血型特征后,其行为模式会无意识地向描述靠拢。例如在双盲实验中,自认A型血的B型受试者表现出更强的完美主义倾向。这种现象说明,血型婚配理论的流行可能源于心理暗示的群体效应,而非生物学依据。美国心理学家卡特尔对16PF人格量表的数据分析显示,不同血型在16项人格维度上均无统计学差异。

三、现实婚姻中的挑战与融合路径

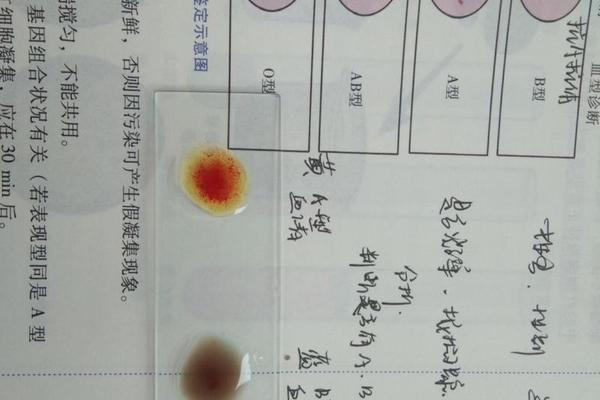

从临床医学角度,A型与B型组合需关注新生儿溶血风险。当母亲为O型,父亲为A/B/AB型时,胎儿可能因母婴血型不合引发溶血,发生率为2%-5%。但现代产前筛查技术可通过抗体效价检测、羊水穿刺等手段进行早期干预,新生儿蓝光治疗有效率已达98%。上海某三甲医院数据显示,2023年收治的120例ABO溶血患儿中,96%经治疗后未遗留后遗症,印证了医学进步对血型婚配顾虑的消解。

情感专家建议这类伴侣建立差异管理机制。东京婚姻研究所的跟踪调查显示,成功维系15年以上的A-B型夫妻普遍具有三大特征:定期举行"差异讨论会"、设立共同兴趣培养区、保持个人独立空间。例如某受访夫妻通过"周四探索日"制度,轮流选择新颖活动拓展生活边界,既满足B型的求变心理,又符合A型的规划需求。心理学教授渡边芳之强调,任何婚配组合都需要经历"差异认知—冲突调解—协同进化"的三阶段发展。

四、超越血型的婚恋本质认知

婚恋质量的核心在于情感联结深度而非血型符号。德国社会学家贝克在《风险社会的婚恋模式》中指出,现代婚姻更依赖价值认同与生活目标契合度。北京师范大学2024年婚恋调研显示,在自评婚姻满意度达8分(10分制)的群体中,仅9%认为血型影响显著,81%将"沟通意愿"列为首要成功要素。这些数据揭示,过度关注血型匹配可能掩盖关系建设的本质问题。

未来研究应转向更具实证性的方向。如建立跨文化血型婚配数据库,比较中日韩等血型文化盛行地区与欧美地区的婚姻稳定性差异;或运用脑神经科学技术,探究不同婚配组合的情感应答机制。目前已有学者提出"动态婚配指数"概念,通过人工智能分析夫妻互动模式,提供超越血型标签的关系优化建议。

总结而言,A型与B型血型组合的婚姻可行性不取决于传统命理学说,而在于个体是否具备差异共处智慧与关系经营能力。科学数据证实,血型对婚姻的影响微乎其微,真正决定幸福度的是双方的情感投入度、冲突解决策略与共同成长意愿。建议婚恋群体以开放心态对待血型文化,既要理性认知其娱乐性价值,更要着力培育情感根基,方能在差异中缔造独特的婚姻生态。