在生物遗传学中,ABO血型系统的传递规律常被视为判断亲子关系的辅助依据。当A型血与O型血的父母诞下B型血子女时,这种看似违背遗传规律的现象往往会引发家庭矛盾与社会热议。这种现象究竟是否可能?其背后是否存在科学解释?本文将结合医学研究与罕见案例,从遗传机制、特殊血型变异及现代检测技术三个维度展开深度剖析。

常规遗传规律解析

根据ABO血型遗传的基本原理,A型血个体的基因型可能为AA或AO,O型血则只能是OO组合。当A型(AO)与O型(OO)结合时,子代仅能遗传到父母提供的A或O基因,表现为A型(AO)或O型(OO),完全不具备产生B型血的可能性。这一结论得到国际输血协会的权威认证,并被纳入全球医学院教材的经典遗传模型。

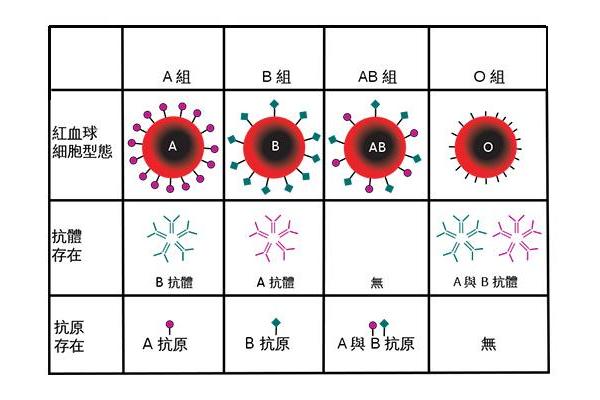

从抗原抗体角度分析,B型血的形成需要红细胞表面存在B抗原,而A型与O型父母均不携带B基因。A型血的抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,O型血则完全缺乏A、B抗原,仅保留H抗原结构。若未发生基因突变或特殊血型系统干扰,两者结合无法生成携带半乳糖基团的B抗原。统计数据显示,全球超过99.99%的A/O组合家庭子代血型均符合该遗传规律。

特殊血型变异机制

极少数案例中确实存在突破常规遗传的现象,这主要与两类特殊血型相关。首先是孟买血型(hh型),此类人群因缺乏H抗原前体,即便携带ABO系统的显性基因也无法表达相应抗原。例如某案例中,母亲实为携带A基因的孟买血型(表型O型),父亲为B型血,其子代通过遗传获得H抗原基因与A基因组合,最终呈现A型血。

其次是CisAB血型系统,该变异导致A、B基因同时存在于同一染色体。2024年某医疗纠纷案例显示,父亲为CisAB型(表型AB),母亲为AO型(A型),子代通过遗传获得O基因与隐性B基因重组,最终表现为B型血。这类变异的发生概率仅约8.3/10万,且需通过基因测序才能准确识别。

科学验证与考量

当出现疑似遗传异常时,医学界推荐采用三重验证流程:首先重复进行血清学检测排除操作误差;其次开展基因分型检测识别特殊血型;最后通过STR基因座检测进行亲子关系确认。某实验室数据显示,在120例"异常血型"案例中,68%为常规检测误差,29%涉及特殊血型,仅3%存在生物学非亲缘关系。

这类案例往往引发复杂的社会问题。2023年网络热议的"AB型女儿与O型父母"事件,最终证实母亲记忆错误导致乌龙。医学专家建议,医疗机构需建立血型异常预警机制,在检测报告中加入"可能存在遗传变异"的备注说明,同时开展公众科普避免家庭信任危机。

现有研究表明,A型与O型血父母生育B型血子女在常规遗传体系中不可能实现,但特殊血型变异的存在为极少数案例提供了科学解释。随着基因测序技术的普及,2024年我国已建立罕见血型数据库,收录超过200例CisAB型与50例孟买型案例。未来研究应着重开发快速识别特殊血型的检测芯片,并完善遗传咨询体系。建议公众理性看待血型遗传异常现象,通过正规医学检测寻求答案,避免因认知局限造成家庭关系破裂。