在ABO血型系统中,基因型与表现型的关系是理解血型分类的基础。所谓“AA”和“A”的差异,实质上是基因型与表现型的不同层次表达。根据遗传学原理,A型血对应的基因型可以是AA(纯合显性)或AO(杂合显性),而表现型均为A型。例如,一个基因型为AA的个体,其红细胞表面A抗原的表达强度可能与AO型存在细微差异,但在常规血型检测中无法区分,因此均被归类为A型。

这种现象源于显隐性遗传规律:A基因(显性)和O基因(隐性)共同作用时,显性基因的表达会掩盖隐性基因。例如,AO型个体的红细胞仍会呈现A抗原,而O抗原无法检测到。在临床实践中,“AA”和“A”常被混用,但严格来说,二者基因型不同。值得注意的是,某些特殊检测(如分子生物学方法)可通过分析DNA序列明确区分AA与AO,但常规血清学检测仅关注抗原表现,无法实现这一区分。

二、Rh血型系统的附加分类

“A+”和“A-”的表述涉及ABO系统之外的Rh血型分类。Rh系统以红细胞表面是否存在D抗原来划分,阳性(+)表示存在D抗原,阴性(-)则缺乏该抗原。例如,A+血型指ABO系统中的A型叠加Rh阳性,而A-则是A型叠加Rh阴性。

Rh血型在临床输血和妊娠管理中至关重要。Rh阴性个体若输入Rh阳性血液,可能产生抗D抗体,引发溶血反应;孕妇若为Rh阴性而胎儿为Rh阳性,也可能发生新生儿溶血病。据统计,Rh阴性血型在亚洲人群中仅占约0.3%-1%,属于稀有血型。A-血型虽与A+同属ABO系统的A型,但其稀有性和临床风险显著不同。

三、基因检测与血型判定的技术边界

传统血型检测依赖抗原-抗体反应,仅能判断表现型,无法区分AA与AO。例如,网页49提到,普通医院检测无法识别AA或AO,仅报告A型。基因测序技术的发展使精确区分成为可能。通过分析9号染色体上的ABO基因型,可明确个体是纯合AA还是杂合AO。

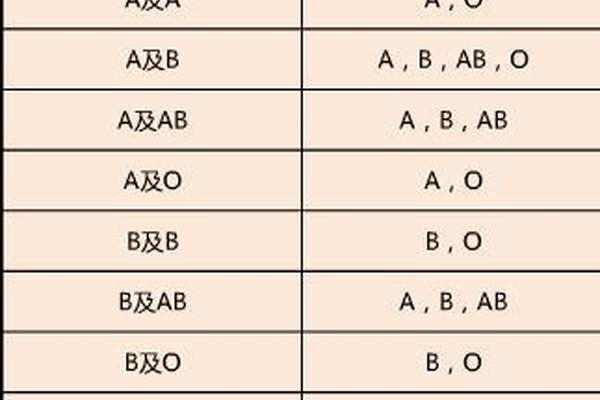

这种区分在法医学和亲子鉴定中具有应用价值。例如,若父母均为AO型,其子女可能出现OO型(O型血),而AA型父母则不可能生育O型子女。罕见基因突变(如顺式AB型)可能导致血型遗传规律异常,需依赖分子检测确认。由于成本较高(网页49提及检测费用未明确),此类技术尚未普及。

四、血型系统的生物学意义与争议

血型不仅是遗传标记,还与疾病易感性和进化适应相关。研究表明,A型抗原可能增加胃癌风险,而O型血对疟疾抵抗力较强。从进化角度看,ABO系统的多样性可能源于病原体选择压力,不同血型在不同地理区域的分布差异印证了这一点。

关于AA与AO的生物学差异仍存在争议。部分学者认为,纯合AA型个体的免疫反应强度可能高于AO型,但缺乏大规模临床证据。Rh阴性血型在进化中的意义尚未明确,其高加索人群高发特征可能与历史迁徙有关。

血型AA与A的本质差异在于基因型与表现型的分离,而A+和A-的划分凸显了Rh系统的重要性。当前技术条件下,常规检测难以区分AA与AO,但分子生物学方法为精准分型提供了可能。未来研究需进一步探索不同基因型的生物学特性,并推动低成本检测技术的普及。对于临床而言,加强Rh血型筛查和稀有血型库建设仍是保障输血安全的关键。血型系统的复杂性提示我们,生命科学的微观世界仍有诸多未解之谜等待揭示。