血液作为生命的载体,其安全输注与血型匹配的严谨性深刻影响着医疗实践。在ABO血型系统中,B型血是否能够输给A型血,以及坊间流传的“贵族血型”概念,折射出科学原理与大众认知之间的复杂互动。这种碰撞既涉及免疫学的客观规律,也映射着社会文化对科学概念的再解读。

血型匹配的免疫学壁垒

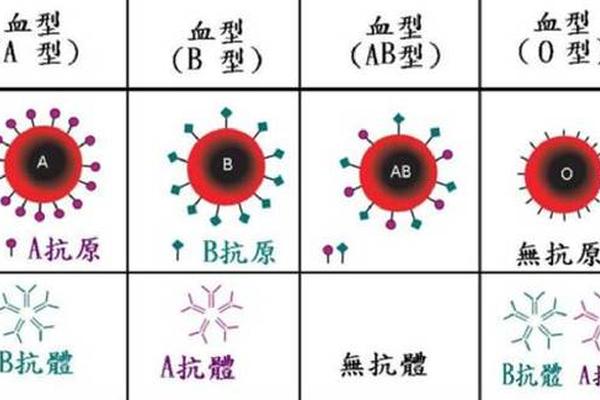

从免疫学角度分析,B型血的红细胞表面携带B抗原,血浆中则含有抗A抗体;而A型血的红细胞具有A抗原,血浆中存在抗B抗体。当B型血液输入A型受血者体内时,供血者的红细胞B抗原会与受血者血浆中的抗B抗体发生特异性结合,引发红细胞凝集和溶血反应。这种免疫反应可在数分钟内导致血管内溶血,表现为寒战、血红蛋白尿甚至休克,具有致命风险。

现代输血医学强调“同型输血”原则,仅在极端紧急情况下允许O型血作为临时替代。即便在O型血使用场景中,也必须严格限制输注量(通常不超过400ml),以避免供血者血浆中的抗A、抗B抗体超过受血者的中和能力。交叉配血试验作为输血前的最后防线,通过主侧(供者红细胞+受者血清)和次侧(受者红细胞+供者血清)双重验证,将溶血风险降至最低。

“贵族血型”的文化建构

民间对“贵族血型”的想象主要围绕O型与B型展开。O型血因红细胞缺乏A/B抗原,在紧急输血时具备广泛兼容性,曾被称为“万能供血者”。科学研究显示,O型血人群患静脉血栓和老年痴呆症的风险比其他血型低30%,对疟疾等传染病的抵抗力也更强。但这种优势具有相对性,O型血人群胃癌发病率更高,且“万能供血者”的标签已被现代医学修正——其血浆中的抗A/B抗体仍可能引发溶血反应。

B型血被称为“贵族血”则源于历史人类学视角。基因溯源显示,B型抗原最早出现于游牧民族中,与迁徙适应性和环境抗压能力相关。日本学者提出的B型血性格理论(热情、创新、抗压)虽被科学界证伪,却仍在东亚文化圈广泛传播。值得注意的是,流行病学研究显示B型血人群龋齿、结核病发病率较高,在器官移植中的排异率更是其他血型的2倍。

科学认知与民间传说的辩证

血型决定论在20世纪经历了从科学发现到文化符号的嬗变。1927年日本学者古川竹二提出的“血型性格说”,虽遭学界批驳,却因契合大众简化认知的需求而广泛传播。这种认知偏差的根源在于:人们倾向于将复杂的生物学特征简化为标签化的分类体系,而忽视了个体差异与环境因素的交互作用。

从分子生物学层面看,ABO抗原的本质是红细胞膜糖蛋白上的糖链结构差异,这种差异由9号染色体上的等位基因决定。血型与疾病的相关性研究显示,其关联强度多处于统计学显著但临床意义有限的范畴。例如A型血与冠心病的相对风险系数仅为1.05,远低于吸烟(RR=2.5)或高血压(RR=3.0)等明确危险因素。

血液安全与科学理性的回归

在临床实践中,血型匹配的精确化正在突破传统ABO系统的局限。Rh血型系统中的D抗原筛查已成为输血前常规检测,针对罕见血型如Diego、Duffy的基因检测技术也在发展中。人造血液研究取得阶段性突破,2019年日本学者成功培养出具有携氧功能的造血干细胞,为缓解血库压力提供新思路。

对于“贵族血型”的文化想象,科学界保持谨慎态度。2005年台湾学者对26万人的队列研究证实,血型与癌症风险的关联强度(HR=1.12-1.23)远低于遗传因素或环境暴露。心理学家指出,血型标签化本质是“确认偏误”的体现——人们选择性关注符合预期的案例,忽视反例。

生命科学的启示与展望

血液系统的复杂性提示我们:生命的奥秘不能简化为血型标签。未来研究需深入探索血型抗原在免疫调控、病原体识别中的作用机制,例如H抗原对诺如病毒感染的抑制作用。在公共卫生层面,建立动态血型数据库、完善稀有血型互助网络,比争论“贵族血型”更具现实意义。

每一个血型都是进化赋予人类的生存策略,O型血的古老基因、B型血的游牧适应性、AB型血的新生变异,共同构成了人类抵御环境挑战的多样性武器。摒弃血型决定论的认知桎梏,我们才能真正理解——在生命的维度上,没有“贵族”与“庶民”之分,只有对生命规律永不停息的探索与敬畏。