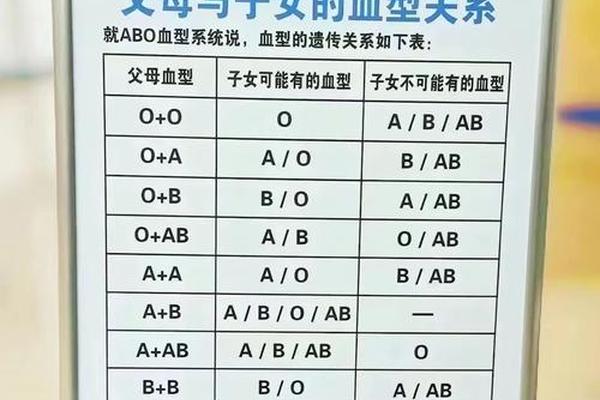

在人类的遗传学体系中,血型作为重要的生物标志,不仅与健康管理密切相关,也是亲子关系判定的基础依据之一。ABO血型系统作为最早被发现的血型分类方式,其遗传规律遵循孟德尔法则,父母的血型组合直接影响子女可能的血型范围。例如,当父母一方为A型,另一方为AB型时,子女的血型可能涵盖A、B、AB三种,但不可能为O型。这一规律通过血型亲子鉴定对照表可直观呈现,成为法医学和临床医学的重要工具。

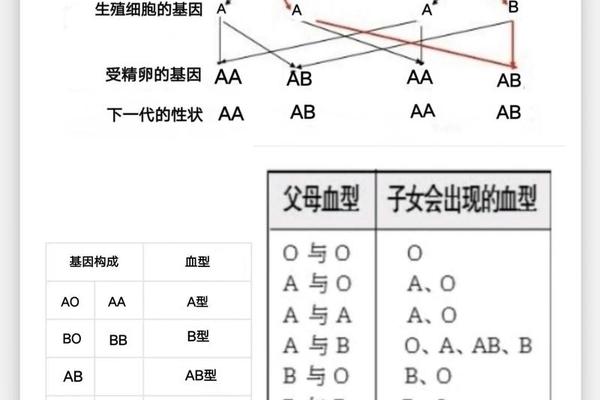

从遗传学角度看,A型血的可能基因型为AA或AO,AB型血的基因型为AB。两者的结合将导致子女从A型父母处获得A或O基因,从AB型父母处获得A或B基因。子女的基因组合可能是AA(A型)、AB(AB型)、AO(A型)或BO(B型),但无法形成OO(O型)。这一结论在常规遗传模型中具有高度确定性,但也存在极少数例外情况,例如基因突变或罕见的亚型(如cis AB)可能导致表型偏差。

血型亲子鉴定对照表的科学依据

血型亲子鉴定对照表基于ABO系统的显隐性遗传规则构建。以A型与AB型父母为例,对照表明确显示子女可能的血型为A、B、AB,而排除O型。这种分类的依据在于A和B基因的显性特征:即使父母一方携带隐性O基因(如A型为AO),AB型父母的显性B基因仍会掩盖O基因的表达。

对照表的准确性依赖于基因型的确定性。例如,若A型父母实际携带的是纯合子AA基因,则子女必定继承A基因;若为杂合子AO,则可能传递O基因。但AB型父母仅能传递A或B基因,因此无论何种情况,子女均不可能获得两个O基因。这一逻辑在法医学中被广泛应用,例如通过排除法判断亲子关系的可能性。例如,若子女血型为O型,而父母一方为AB型,则可直接否定生物学亲子关系。

例外情况与遗传学的复杂性

尽管血型对照表在多数情况下可靠,但生物学系统存在罕见的例外。例如,cis AB血型是一种特殊亚型,其A和B抗原由同一染色体上的突变基因编码。这种情况下,AB型父母可能将AB基因整体传递给子女,导致子女血型与常规规律不符。研究显示,cis AB在东亚人群中的发生率约为0.00066%,尽管概率极低,却可能引发亲子鉴定的误判。

Rh血型系统的叠加影响也可能干扰ABO系统的判断。Rh阴性血型(如“熊猫血”)的遗传遵循独立于ABO的规律,若父母携带隐性Rh基因,子女可能表现出与ABO血型无关的Rh表型。这些复杂因素要求亲子鉴定必须结合多系统检测,而非仅依赖ABO血型对照表。

临床应用与科学验证的平衡

在临床实践中,血型对照表主要用于输血安全与初步亲子筛查。例如,A型与AB型父母若生育O型子女,需优先考虑基因检测而非直接否定亲子关系。现代DNA分析技术通过检测短串联重复序列(STR)或单核苷酸多态性(SNP),可达到99.99%以上的鉴定准确率,远超血型分析的局限性。

值得注意的是,血型对照表在公众认知中存在误区。例如,部分文化中流传的“滴血认亲”缺乏科学依据,而O型血被称为“万能供血者”的说法也已被修正——O型血浆中的抗A/B抗体仍可能引发溶血反应。科学普及需强调血型系统的多维性和动态性,避免简化遗传规律。

总结与未来展望

血型遗传规律与亲子鉴定对照表为人类提供了理解生物遗传的窗口,但其应用需结合基因检测等现代技术。对于A型与AB型父母而言,子女血型的预测在常规模型中具有高度确定性,但罕见基因变异要求科学验证的严谨性。未来研究可进一步探索血型亚型的分子机制,例如cis AB的基因表达调控,以提高亲子鉴定的精确度。公众教育需强化血型知识的科学性,避免因认知偏差引发社会矛盾。

通过整合遗传学、临床医学与法医学的多维度视角,血型研究不仅揭示了生命的基本规律,也为社会提供了解决复杂问题的科学工具。这一领域的持续发展,将推动人类对自身生物本质的更深层次理解。