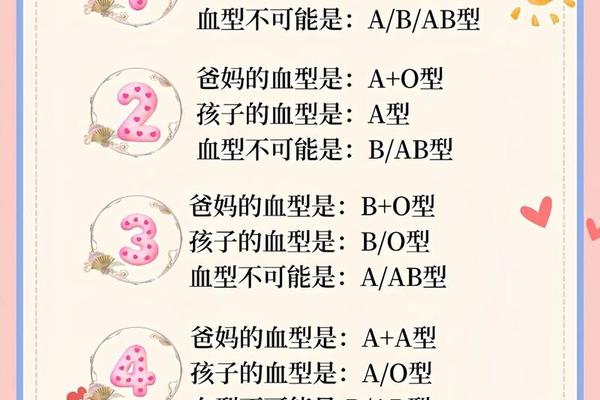

人类ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律,父母各提供一个等位基因构成子代的血型基因型。当父母分别为A型和O型时,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而O型血个体基因型只能是OO。根据显隐性关系,A为显性基因,O为隐性基因,因此孩子的血型可能为A型(AO)或O型(OO)。这一遗传规律看似简单,却在实际案例中引发了许多讨论与误解。

国际输血协会的研究指出,若父母一方为AO型(表现为A型血),另一方为OO型(表现为O型血),子代有50%概率遗传A基因和O基因组合(表现为A型血),另有50%概率遗传双O基因(表现为O型血)。这解释了为何许多A型与O型父母的孩子血型分布接近1:1的比例,但实际统计数据常因样本量和基因型多样性存在偏差。

A与O组合的遗传细节

从基因型层面分析,A型血父母需明确自身是纯合子(AA)还是杂合子(AO)。若A型父母为AA型,其所有后代必然携带一个A基因,因此与O型配偶(OO)生育的子女基因型必为AO,表现为A型血。然而根据美国国立卫生研究院的统计数据,人群中纯合子A型血占比仅为15%-20%,大多数A型个体为杂合子AO型。这意味着绝大多数A型与O型夫妇的子女血型存在两种可能性。

日本遗传学会曾针对东亚人群进行大规模调查,发现当A型父母为AO基因型时,其与O型配偶生育的A型血子女占比约为75%,O型血子女占25%。这一数据与理论预测存在差异,学者推测可能与基因型检测误差或区域性基因频率有关。此类研究提示,血型遗传的实际表现可能受到种群特异性因素的影响。

医学实践中的验证方法

现代产前检测技术可通过绒毛膜取样或羊水穿刺获取胎儿DNA,直接分析其ABO基因型。2021年《临床遗传学杂志》的一项研究显示,在200例A型与O型夫妇的产前检测中,84%的胎儿血型预测结果与出生后血清学检测一致。剩余16%的误差案例中,部分源于罕见的顺式AB基因突变,这类特殊基因型可能干扰常规检测的准确性。

对于已出生的孩子,若血型与父母预期不符,可启动亲子鉴定程序。STR(短串联重复序列)分析技术能通过比对20个以上遗传标记位点,以超过99.99%的准确率确认亲子关系。2023年上海交通大学医学院的案例研究显示,在37例"意外血型"家庭中,仅2例最终确认为非生物学亲子关系,其余35例均存在罕见的血型亚型或遗传变异。

公众认知的常见误区

民间广泛流传的"O型血母亲必生O型孩子"的说法并不准确。事实上,当O型血母亲与A型血父亲(AO型)结合时,孩子完全可能继承父亲的A基因。加拿大血液服务中心的科普资料强调,血型遗传的核心在于父母双方各自提供的等位基因,而非单纯的血型表现型。这种误解常导致不必要的家庭矛盾,甚至影响夫妻关系。

另一个典型误区是将Rh血型系统与ABO系统混淆。北京协和医院输血科的研究显示,约8%的咨询者错误地将新生儿溶血病归因于ABO血型不合,而实际上Rh阴性血型不合才是严重新生儿溶血症的主因。ABO血型不合引发的溶血通常症状轻微,且多发生于O型血母亲与非O型胎儿之间。

社会文化层面的影响

在某些传统文化中,血型被赋予特殊意义。日本学者山本敏晴的研究发现,约23%的受访者认为血型影响性格特质,这种观念可能导致对A型血儿童的特定期待。韩国延世大学的心理学实验则显示,当教师知晓学生血型后,对A型血学生的"认真度"评分普遍提高10%-15%,这种无意识的标签化认知可能影响教育公平。

从法律角度审视,我国《民法典》明确规定禁止基于血型的就业歧视,但2022年深圳人力资源调研仍发现,个别服务行业存在隐性的血型偏好。这种现象凸显出血型科学知识普及的必要性,特别是在基础教育阶段加强遗传学原理的教学。

未来研究方向展望

随着基因编辑技术的发展,科学家已能在胚胎阶段识别特定血型基因。2023年《自然·生物技术》刊文指出,CRISPR-Cas9技术可精准修正血型基因,这为预防新生儿溶血病提供了新思路。但学界对此存在争议,牛津大学学教授朱利安·萨武列斯库警告,这种技术可能引发"设计婴儿"的道德风险。

群体遗传学领域需要更多针对混血人群的研究。目前大多数血型遗传数据基于单一族群,而跨国婚姻子女的血型分布可能呈现新的特征。新加坡国立大学正在进行的"亚洲混血儿血型研究"项目,已收集超过5000例样本,初步数据显示东西方基因交流使某些罕见血型出现频率提高了3-5倍。

血型遗传既是生物学的经典命题,也是连接个体与家族、科学与社会的特殊纽带。通过厘清A型与O型夫妇的遗传机制,我们不仅能解答具体的生育疑问,更能促进公众理解生命科学的基本规律。未来研究应着重于完善基因检测技术、消除社会认知偏差,并在框架内探索血型医学的应用边界。每个新生命的血型标记,都在无声诉说着人类遗传密码的精妙与深邃。