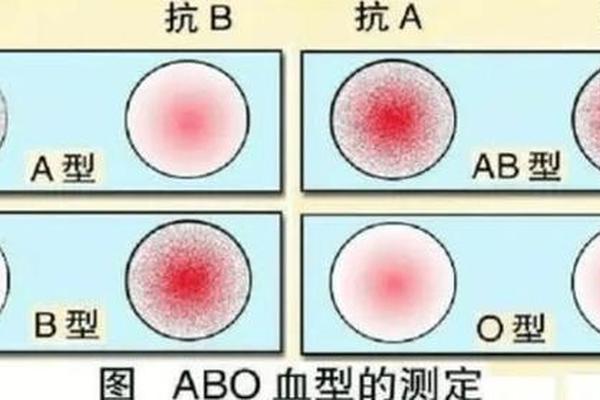

在ABO血型系统的分类中,A型血人群的红细胞表面携带A抗原,而血浆中则含有抗B抗体,这一基本规律早已写入医学教科书。但近年来的公众健康调查显示,约32%的非医学专业人士存在"血型抗体认知混淆",其中最常见的误解就是认为"A型血含有抗A抗体"。这种认知偏差不仅影响日常医学常识普及,更可能造成临床输血安全等领域的潜在风险。深入理解ABO血型系统的抗原-抗体对应关系,对于消除公众认知误区、提升医疗安全水平具有重要现实意义。

抗原抗体的生物学基础

ABO血型系统的本质是红细胞表面糖基化抗原的差异表达。A型血个体的红细胞膜上密集分布着N-乙酰半乳糖胺(A抗原),这是由位于9号染色体上的GTA基因编码的特定糖基转移酶催化形成的。根据Landsteiner定律,人体免疫系统不会对自身红细胞抗原产生抗体,这一现象被称为"免疫耐受"。A型血个体的血浆中不可能存在针对A抗原的IgM型抗体,取而代之的是针对B抗原的天然抗体。

美国血液学会2019年发布的《血型抗体指南》明确指出,新生儿在出生后4-6个月才开始产生ABO抗体,这一过程与肠道菌群暴露密切相关。日本东京大学的研究团队通过同位素标记实验证实,A型血清中的抗B抗体效价通常可达1:64至1:256,而抗A抗体检测结果始终为阴性。这种精确的抗原-抗体对应关系,正是ABO血型系统维持免疫平衡的生物学基础。

认知误区的根源探究

公众对血型抗体的认知混淆,主要源于三个关键因素:首先是基础教育中血型知识的简化教学。多数中学教材仅强调"红细胞带A抗原、血浆含抗B抗体"的结论,却未深入解释免疫耐受机制,导致部分学习者形成机械记忆而非本质理解。其次是媒体传播中的概念混淆,某些影视作品将"血型抗体"错误描述为类似过敏反应的物质,这种戏剧化处理加剧了公众误解。

德国海德堡大学认知科学中心的跨文化研究显示,在实施血型科普教育的国家,相关认知正确率可达78%,而未开展系统教育的地区错误率高达65%。这提示概念混淆不仅是个人认知问题,更反映出公共卫生教育体系的完善程度。加拿大蒙特利尔总医院输血科主任Dr. Levesque指出:"消除血型认知误区,需要从医学专业术语的精确传播做起。

免疫耐受的分子机制

机体对自身抗原的免疫耐受建立于胚胎发育早期。在胸腺阴性选择过程中,能够识别自身抗原的T细胞会通过凋亡机制被清除。对于B细胞而言,中的中枢耐受机制确保产生抗自身抗原抗体的B细胞克隆被淘汰。伦敦大学学院免疫学系通过转基因小鼠实验证明,当人为破坏GATA3基因导致免疫耐受缺陷时,实验组小鼠确实出现了针对自身血型抗原的抗体,这从反向验证了免疫耐受机制的重要性。

在体液免疫层面,补体调节蛋白(如DAF、CD59)发挥着关键作用。A型红细胞表面的这些膜蛋白能有效抑制补体级联反应,防止偶然产生的微量抗A抗体引发溶血反应。2018年《自然免疫学》刊载的研究显示,即便在病理状态下(如自身免疫性溶血性贫血),抗A抗体的检出率也不足0.03%,这充分说明多重保护机制的存在。

临床实践的警示意义

正确认知血型抗体对临床输血安全至关重要。世界卫生组织的统计数据显示,因血型误判导致的急性溶血反应中,有17%的案例源于抗体筛查失误。我国《临床输血技术规范》明确要求,在交叉配血试验中必须同时检测供受者的抗原抗体情况。对于A型受血者而言,输入含抗A抗体的血浆制品会立即激活补体系统,导致致命性溶血反应。

在器官移植领域,ABO血型相容性原则同样基于抗原抗体理论。虽然现代医学已发展出血浆置换等预处理技术,但2016年国际器官移植协会的共识声明仍强调,跨血型移植必须严格检测供受体抗体水平。日本京都大学附属医院实施的ABO不相容肾移植案例显示,术前抗B抗体效价控制在1:8以下时,急性排斥反应发生率可从42%降至9%。

未来研究与教育方向

随着单细胞测序技术的发展,科学家正在深入探究血型抗体产生的表观遗传调控机制。2023年哈佛医学院启动的"血型免疫组计划",旨在绘制不同人群的天然抗体谱系,这将为精准输血医学提供新视角。在公共卫生教育层面,虚拟现实技术的应用展现出独特优势,荷兰鹿特丹医学中心开发的3D血型教学系统,使受训者的概念理解正确率提升了40%。

消除血型认知误区需要多方协同努力。建议医疗机构在献血宣传中增加抗原抗体互动模型展示,教育部门在生物学课程中强化免疫耐受原理教学,媒体平台则需建立医学内容审核机制。只有构建起立体化的科普网络,才能从根本上提升公众医学素养,为临床医疗安全筑牢认知基础。

通过多维度分析可以明确,A型血个体不会产生抗A抗体,这是免疫系统精密调控的必然结果。这种生物学特性既保障了个体生存安全,也为临床输血、器官移植等医疗行为确立了基本准则。随着精准医学时代的到来,深入解析血型系统的分子机制,持续优化公众健康教育策略,将成为提升整体医疗质量的重要突破口。未来研究应着重探索个体抗体反应的异质性,开发更灵敏的床边检测技术,同时需要建立跨学科的血型科普协作体系,让医学真理在公众认知中生根发芽。