在医学史上,O型血因其独特的生物学特性被称为"万能供血者",而A型血作为最常见的血型之一,与O型血之间存在着微妙的输血规则。这种单向输血关系的背后,蕴含着红细胞抗原与血浆抗体的精密博弈,也折射出血型系统在进化过程中形成的自我保护机制。当我们将视角从输血安全扩展到遗传学、免疫学乃至社会认知层面,O型血与A型血的"强弱对比"呈现出更丰富的科学内涵。

一、抗原与抗体的生物学博弈

红细胞表面的抗原分布是决定血型相容性的核心要素。O型血的红细胞表面完全缺乏A、B抗原,如同未经标记的"空白画布"。当O型红细胞输入A型受血者体内时,A型血浆中的抗B抗体不会对其产生攻击,这种"抗原缺失"的特性构成了安全输血的基础。反观A型血的红细胞表面密布着A抗原,当其进入O型受血者的循环系统时,会立即遭遇O型血浆中高浓度抗A抗体的围剿,导致致命的红细胞凝集反应。

这种单向相容性在交叉配血试验中展现得尤为清晰。主侧试验(供者红细胞+受者血清)中,O→A组合不会产生凝集,而A→O组合则必然出现肉眼可见的凝集块。次侧试验(受者红细胞+供者血清)的差异更为微妙:O型血浆中的抗A抗体虽会攻击A型红细胞,但由于输入量较少,在紧急情况下可以暂时被受者血浆稀释。这种生物学特性的不对称性,奠定了O型血在急救输血中的特殊地位。

二、临床输血的安全边界

现代输血医学对O型血的"万能"属性设置了严格限制。根据《临床输血技术规范》,O型全血仅能在"无法获得同型血且危及生命"的情况下使用,且必须进行抗体效价检测。这是因为O型血浆中同时存在抗A和抗B抗体,当输注量超过200ml时,残余抗体可能引发迟发性溶血反应。临床实践中更倾向于使用O型洗涤红细胞,通过物理方法去除血浆中的抗体,将风险降至0.03%以下。

对A型血而言,其作为受血者的优势不仅体现在接受O型血的可能性,更在于相对简化的血液储备需求。统计显示,A型人群对A型血的接受成功率高达99.8%,而输入O型洗涤红细胞的成功率也能达到97.5%。这种双通道的供血保障,使A型血患者在紧急情况下获得更高的生存几率,从医疗资源配置角度形成了特殊的"血型安全冗余"。

三、遗传密码中的进化逻辑

从遗传学视角观察,O型血是最古老的血型原型。基因测序表明,人类ABO基因位点的突变发生在约500万年前,O型等位基因(i)作为原始形态,通过基因沉默机制保留了最简洁的遗传编码。A型血则是进化过程中出现的适应性变异,其携带的IA基因能编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,帮助红细胞合成A抗原。这种抗原在抵抗某些病原体感染中显示出进化优势,如研究发现A抗原对霍乱弧菌的粘附具有抑制作用。

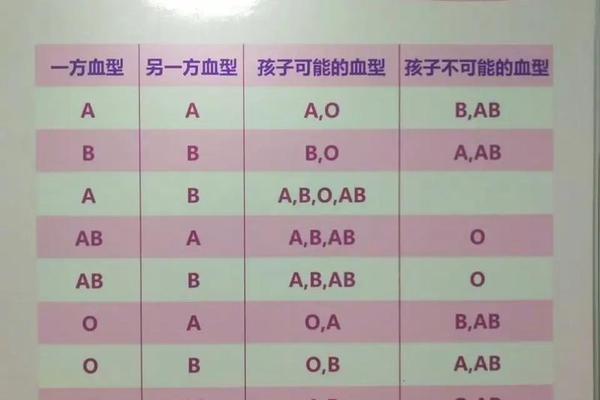

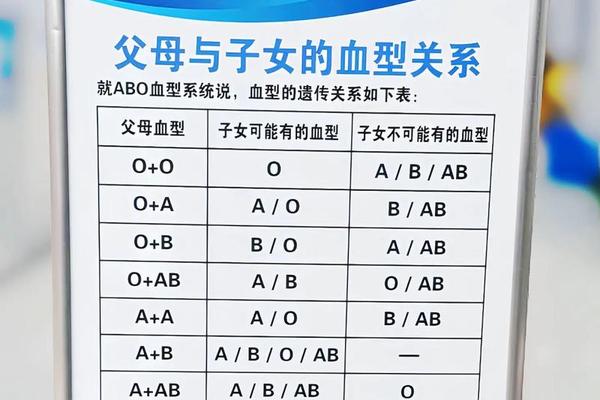

血型遗传规律进一步强化了这种生物学差异。当O型(ii)与A型(IAi)结合时,子代有50%概率为O型,50%为A型,这种遗传稳定性使得O型血在种群中始终保持约35%的基础比例。而A型血通过显性遗传优势,在环境选择压力下形成了独特的免疫特征:A型人群血清中的IgA抗体水平普遍高于O型,这可能与A抗原带来的免疫刺激有关。

四、超越输血的医学启示

近年来的突破性研究正在改写传统血型认知。2023年北京大学人民医院的移植案例显示,接受A型供体造血干细胞的O型患者,其血型可在移植后6个月内完全转换为A型。这种血型重塑现象揭示了干细胞治疗的巨大潜力,也为解决稀有血型短缺提供了新思路。但研究也警示,血型转换期间会出现"纯红再生障碍性贫血"等过渡反应,提示机体免疫系统对血型抗原存在精密调控机制。

在精准医疗时代,血型研究正向分子诊断纵深发展。第二代基因测序技术能检测ABO基因的60余种亚型变异,这对解释0.1%的"血清学与基因型不符"病例具有重要价值。例如某些A型亚型(如A3型)因抗原表达量过低,在紧急输血时仍需按O型血处理。这种分子层面的认知突破,正在重构临床输血的安全标准。

站在生命科学的高度审视,O型血与A型血之间不存在绝对的优劣之分。O型血的"万能"特质源于进化保留的原始性,而A型血的广泛存在印证了环境适应的成功。在临床实践中,二者共同构成了人类血液保障系统的双重安全网。未来研究应聚焦于血型转换技术的优化、稀有血型的人工合成,以及血型与疾病易感性的关联机制,这些探索或将重新定义血型在现代医学中的价值维度。对于普通民众而言,理解"万能输血"背后的科学逻辑,摒弃对特定血型的功能迷信,才是对待生命奥秘应有的理性态度。