在医学领域,血型系统不仅是人类遗传多样性的重要标志,更直接影响着临床输血的安全性。A型血作为ABO血型系统中的基础类型之一,常被公众简化为单一概念,但实际上,其内部存在更复杂的分类体系。例如,“A型血”与“A+型血”这两个术语常被混淆,前者仅反映ABO系统下的抗原特征,而后者则叠加了Rh血型系统的关键信息。这种差异不仅关乎生物学特性,更涉及疾病易感性、输血原则等临床实践问题。本文将从多维度剖析两者的本质区别,揭示血型科学的精妙与复杂。

一、血型系统的分类逻辑

ABO血型系统与Rh血型系统是临床最核心的两大分类体系。ABO系统根据红细胞表面是否存在A、B抗原来划分四种基础血型,其中A型血特指仅携带A抗原的类型。而Rh系统则以红细胞是否携带D抗原来区分阳性和阴性,这便衍生出"A+"(A型Rh阳性)和"A-"(A型Rh阴性)的精细划分。

在遗传机制上,ABO血型由第9号染色体上的基因决定,而Rh血型则由第1号染色体上的RHD基因控制,两者的独立遗传使得A+型血的形成需要同时满足A型抗原表达与RhD抗原存在的双重条件。值得注意的是,A型血内部还存在A1、A2等亚型差异,这些亚型抗原强度的不同直接影响血型鉴定准确性。例如A2亚型红细胞表面A抗原较弱,在常规检测中易被误判为O型血。

二、抗原抗体的生物学差异

从免疫学角度看,A型血与A+型血的核心区别在于RhD抗原的存在与否。A型血个体在ABO系统中表现为A抗原阳性,但在Rh系统中可能为阳性或阴性;而A+型血则明确包含RhD抗原。这种差异导致两者在输血反应中的表现截然不同:Rh阴性者输入Rh阳性血液后会产生抗D抗体,可能引发溶血反应。

抗体产生机制方面,A型血个体的血浆中天然存在抗B抗体,而Rh阴性者(包括A-型)在接触Rh阳性血液后才会产生抗D抗体。值得注意的是,约0.2%-1%的A型血人群属于"A亚型",其红细胞表面A抗原表达异常,可能产生抗A1抗体,这类特殊群体在输血时需要更精确的配型。血清学研究显示,A2亚型血清中可能同时存在抗B和抗A1抗体,这增加了交叉配血的复杂性。

三、临床输血的核心影响

在输血医学中,A+型血的界定直接影响血液资源调配。我国汉族人群中Rh阳性率高达99.7%,这使得A+型成为A型血的主流类型,而A-型仅占0.3%左右。这种分布差异导致血库中A-型血液储备量极少,相关患者常需提前预约或接受O-型洗涤红细胞。

对特殊群体的影响尤为显著:Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因胎母输血产生抗D抗体,威胁后续妊娠安全。临床案例显示,某A2亚型孕妇因正反定型不符,最终通过分子生物学检测确定基因型,采用O型洗涤红细胞完成输血,避免了潜在风险。这些案例凸显精确血型鉴定的必要性,常规检测需结合吸收放散试验、唾液血型物质检测等多重手段。

四、人群分布与遗传规律

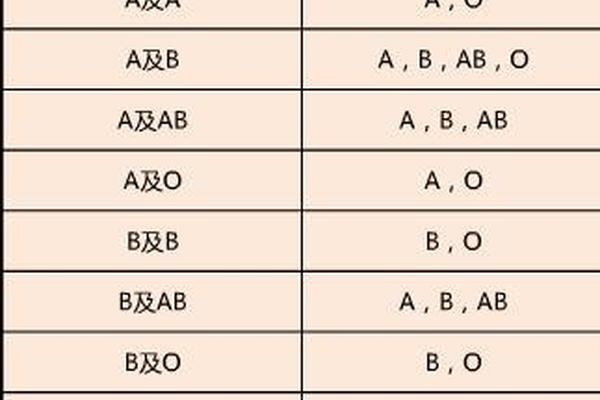

全球血型分布呈现显著地域差异。我国A型血人群约占28%,其中A+型占绝对优势。基因研究揭示,A型血的产生源于ABO基因的显性表达,而Rh阳性则由RHD基因的显性遗传决定。当父母双方分别携带AO和Rh±基因时,子代可能出现A+、A-、O+、O-等多种组合。

分子生物学进展为血型研究注入新动能。2018年某A2亚型患者的基因测序发现,其ABO基因第6外显子存在突变,导致A抗原表达减弱。这类发现不仅完善了血型遗传理论,更为精准输血提供了分子层面的指导依据。当前,PCR-SSP等基因分型技术已成为解决血清学疑难血型的金标准。

A型血与A+型血的差异本质上是ABO与Rh两大血型系统叠加作用的结果,这种双重分类体系体现了人类血液系统的复杂性。在临床实践中,精确识别Rh因子及ABO亚型,对保障输血安全、预防新生儿溶血症等具有重大意义。随着单细胞测序等技术的发展,未来血型研究将更深入揭示抗原表达的调控机制,而人工智能辅助的血型数据库建设,有望实现稀有血型的全球实时匹配。建议医疗机构加强血型亚型的常规筛查,同时提升公众对Rh血型重要性的认知,共同构筑更安全的输血医疗体系。