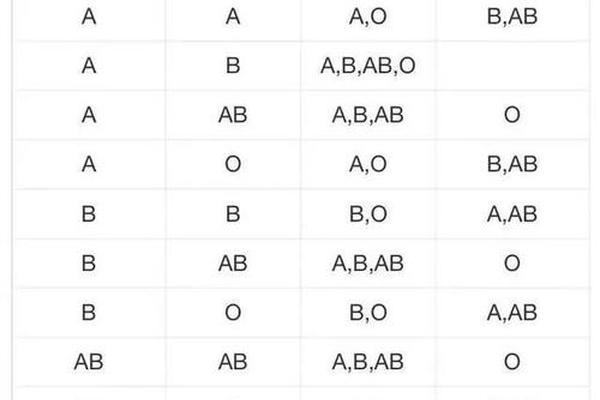

从生物学角度而言,A型血与O型血的结合涉及ABO血型系统的遗传规律。根据孟德尔遗传定律,若父母一方为A型(基因型可能为AA或AO),另一方为O型(基因型为OO),子女的血型可能为A型或O型。这一遗传特性本身并不会直接导致健康问题,但当母亲为O型血、父亲为A型血时,若胎儿遗传了A型抗原,可能触发母体免疫系统产生抗A抗体,从而引发新生儿溶血性疾病。研究显示,此类溶血风险在孕期可通过抗体滴度监测和产前干预显著降低,例如通过注射免疫球蛋白或光照疗法。

对于O型血配偶之间的结合,遗传风险相对较低。理论上,双方均为O型血的父母只能生育O型血后代。需注意罕见情况下的基因突变或检测误差,如网页60提到曾有案例显示O型血夫妻生育非O型子女,这可能与检测技术或隐性基因有关。O型血人群本身存在特定健康倾向,如胃酸分泌旺盛导致的消化性溃疡风险,若双方均为O型,需共同关注饮食管理以降低共病可能性。

性格互动与婚姻适配性

血型与性格的关联性在多个文化中被广泛讨论。研究指出,A型血个体常表现出严谨、细致的特质,但易因压力产生焦虑情绪;而O型血人群则更具行动力与适应性,但可能因情绪波动较大引发冲突。例如,A型血配偶在家庭规划中倾向于追求完美,而O型血配偶则更注重灵活性,这种差异可能成为互补优势,也可能因目标不一致导致矛盾。

在O型血配偶的组合中,双方性格的相似性可能增强默契度。O型血人群普遍被认为具有乐观、外向的特质,这种共性有助于建立积极的情感支持系统。若双方均倾向于主导决策,则可能因权力分配问题产生摩擦。血型性格理论虽非科学定论,但可作为理解个体行为模式的参考框架,帮助夫妻通过认知差异提升沟通效率。

健康管理的协同与挑战

血型对疾病易感性的影响已得到部分研究支持。A型血人群因血液黏稠度较高,需共同预防心脑血管疾病;而O型血个体则需警惕糖尿病和甲状腺功能异常。若配偶一方为A型、另一方为O型,健康管理策略需兼顾双方特点,例如采用低脂饮食控制A型血心血管风险,同时为O型血提供高蛋白膳食以匹配其代谢需求。

对于O型血夫妻,健康风险集中于消化系统与免疫领域。双方均需避免过度摄入刺激性食物,并定期进行幽门螺杆菌筛查。O型血女性若与A型血男性生育,需在孕期加强溶血监测;而O型血夫妻则无需担忧此类问题,但仍建议通过基因检测排除其他隐性遗传病风险。从公共卫生角度,血型特异性健康指南的制定将有助于提升家庭健康管理水平。

社会文化认知与现实考量

在东亚文化中,血型常被赋予婚恋配对的象征意义。例如,部分观点认为A型与O型血组合能形成“互补型关系”,而O型血夫妻则易建立“伙伴型关系”。这种文化建构虽缺乏严谨科学依据,却反映了社会对血型符号的深层心理认同。研究显示,约30%的日本青年在择偶时会参考血型特征,这说明血型文化对婚恋决策存在现实影响。

医学界普遍强调血型不应成为婚配的核心标准。如网页36指出,ABO血型系统仅是人类30多种血型分类之一,其临床意义主要集中于输血安全与器官移植。夫妻关系的长久稳定更依赖于价值观契合、情感投入与冲突解决能力。科学认知血型特点的需避免陷入“血型决定论”的认知误区。

总结与建议

A型血与O型血、以及O型血配偶的组合,在遗传、健康、性格层面各具特点。医学上需关注特定疾病风险与生育健康管理,而文化认知则提醒我们平衡科学事实与社会观念。建议配偶双方通过婚前血型筛查与遗传咨询明确医学风险,同时结合个性化健康管理方案提升生活质量。未来研究可进一步探索血型与表观遗传学的关联,或开展大样本队列研究以验证血型对婚姻质量的长周期影响。最终,婚姻的幸福取决于多维度的协同努力,血型仅是其中一环,理性对待方能实现真正意义上的适配。