人类对血液的探索始终充满神秘色彩,从ABO血型系统的发现到Rh因子的确认,每个里程碑都推动着医学认知的边界。当普通人对A型、O型等常见血型耳熟能详时,关于“A阳性是否属于稀有血型”“AB型为何被冠以贵族血”的讨论却始终笼罩着迷雾。这种认知差异既源于血型系统的复杂性,也与社会文化对特殊血型的想象密不可分。本文将基于医学实证与社会学视角,揭开这些血型标签背后的科学真相。

血型分类与稀有性定义

在ABO血型系统与Rh血型系统的双重框架下,血型稀有性的判断需要科学界定。A型血本身属于常见血型,全球占比约28%-40%,而Rh阳性群体在我国占比高达99%以上。真正的稀有血型特指Rh阴性群体,例如中国汉族中Rh阴性比例仅0.3%-0.4%,这类人群因输血匹配困难被称为“熊猫血”。由此可见,A阳性作为ABO系统常规血型叠加Rh阳性特征,并不具备稀有属性。

国际输血协会定义的35种血型系统中,稀有血型需满足双重标准:特定抗原缺失或罕见抗原存在。例如Kidd血型系统中的Jk(a-b-)表型,全球发生率低于万分之一。而Duffy血型阴性在非洲裔人群中普遍存在,却在亚洲极为罕见,这种地域差异进一步说明血型稀有性需结合种群特征判断。

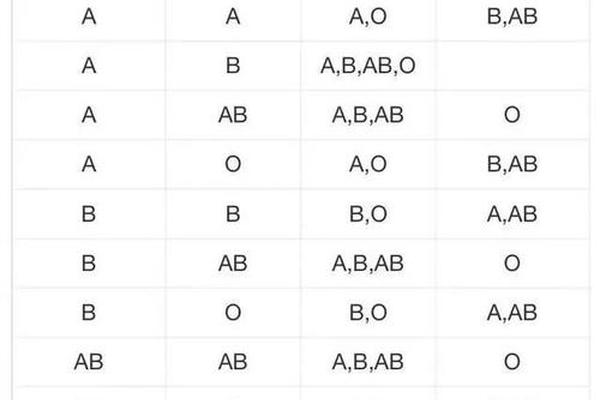

AB型血的生物学特性

AB型血的特殊性源于其抗原抗体组合的独特性。作为ABO系统中最后出现的血型,其红细胞同时携带A、B抗原,血清中却缺乏抗A、抗B凝集素。这种生物学特征使其成为“万能受血者”,在紧急输血时可接受所有ABO血型。但需注意,大量异型输血仍可能引发迟发性溶血反应,因此医学界强调同型输注原则。

从遗传学角度看,AB型血的产生需要父母分别携带A、B基因。全球范围内AB型占比不足10%,在中国更降至7%。这种基因重组概率的天然限制,使其成为ABO系统中的“少数派”。但需要澄清的是,稀有性并不等同于生物学优越性,其临床价值主要体现在输血兼容性而非生理功能。

社会文化中的“贵族血”标签

“贵族血”的民间称谓蕴含着多重社会建构因素。历史文献显示,20世纪80年代日本掀起的血型性格学说将AB型描述为“理性神秘”,这种文化输出影响了东亚地区的认知。现代社交媒体进一步放大了这种标签,某健康科普账号的调查显示,62%受访者认为AB型血代表高智商,尽管这缺乏科学依据。

商业营销也在推波助澜。某些基因检测机构将AB型与“创新领导力”关联,某奢侈品品牌甚至推出AB型专属会员服务。这种将生物学特征符号化的现象,本质上是对科学概念的误用。正如清华大学医学社会学研究指出:“血型崇拜是生物决定论在当代的变体,忽视了社会环境对个体发展的塑造作用”。

健康风险的医学透视

近年研究揭示了AB型血与特定疾病的潜在关联。美国《循环》杂志的10万人队列研究显示,AB型人群患心血管疾病风险较O型高23%,可能与Von Willebrand因子浓度较高有关。我国疾控中心数据则提示AB型血胃癌发病率较其他血型高15%,这些发现强调了个体化健康管理的必要性。

但需警惕绝对化解读这些数据。上海交通大学附属瑞金医院的血型研究团队强调:“血型只是疾病风险的影响因素之一,生活方式干预可有效降低发病概率”。例如AB型血人群通过控制血压、定期胃肠镜检查,完全能够实现疾病预防的关口前移。

血型库建设与医学进步

面对真正的稀有血型需求,全球已建立多层次保障体系。英国国际稀有血型库收录4000余种罕见血型信息,日本开发出冷冻红细胞技术可将血液保存10年以上。我国自2009年启动省级稀有血型筛查,上海血液中心通过基因测序技术已发现12种新血型抗原,这些进展极大提升了临床用血安全性。

未来研究将聚焦两大方向:一是利用基因编辑技术改造红细胞抗原,清华大学团队已在动物实验中成功消除B抗原;二是建立人工智能预测模型,通过族群基因特征预判稀有血型分布。这些技术创新将重构血型医学的认知框架。

透过血型标签的迷雾,我们更应建立科学认知体系。A阳性的普遍性与AB型的特殊性,本质都是基因多样性的自然呈现。在临床医学领域,每个血型都有其独特价值;在社会文化层面,任何将生物学特征等级化的尝试都值得警惕。建议公众通过正规医疗机构获取血型信息,积极参与献血行动,共同构建安全、包容的血液保障网络。正如世界卫生组织倡导的核心理念:“没有平凡的血型,只有未被发现的医学价值”——这才是对待生命密码应有的态度。