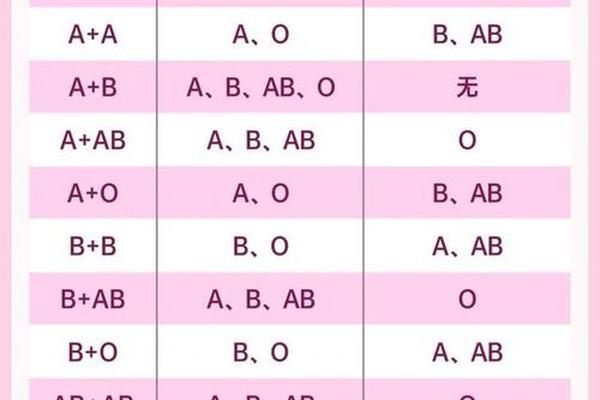

人类ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由父母双方的等位基因共同决定。A型血的形成可能对应两种基因型:AA或AO;B型血为BB或BO;AB型为显性共表达的AB组合;O型血则为隐性纯合的OO基因型。若儿子为A型血,则其基因型可能是AA或AO,这意味着母亲的血型存在多种可能性:若父亲为O型(OO),母亲必须携带至少一个A基因(A型或AB型);若父亲为A型(AA或AO),母亲的血型范围可扩展至A型、B型、AB型或O型。

例如,当母亲为B型血时(基因型BB或BO),父亲若为A型(AO),则可能通过遗传将A基因传递给子女,使其呈现A型血。这种复杂的遗传机制表明,仅凭子女血型无法单一推断母亲血型,需结合父亲血型综合分析。极少数情况下,基因突变或罕见血型(如孟买型)可能打破常规遗传规律,此时需通过DNA检测验证。

二、熊猫血的本质与遗传特性

“熊猫血”是Rh阴性血的俗称,其命名源于其稀有性——我国汉族人群中Rh阴性比例不足0.3%。Rh血型系统以红细胞表面是否存在D抗原来划分,携带D抗原为Rh阳性(Rh+),反之为Rh阴性(Rh-)。与ABO系统不同,Rh阴性个体血清中不含天然抗D抗体,但接触Rh阳性血液后可能产生免疫反应,导致二次输血时发生溶血风险。

Rh阴性血的遗传遵循隐性规律:若父母均为Rh阴性,子女必然为Rh阴性;若一方为Rh阳性(携带隐性基因),则子女有50%概率为Rh阴性;若双方均为显性Rh阳性,则子女不会遗传阴性特征。临床中,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因母婴血型不合引发新生儿溶血病,需通过产前抗体筛查与免疫球蛋白注射进行干预。

三、血型鉴定的科学意义与社会价值

血型鉴定不仅是医学输血的基础,也是遗传学与法医学的重要工具。例如,ABO血型曾用于亲子关系初步筛查,但因其存在多基因组合可能性,现已被DNA检测取代。对于熊猫血人群,建立区域性稀有血型库至关重要。我国多地血站通过冷冻技术保存Rh阴性血液,解冻后红细胞复苏率可达90%以上,有效缓解紧急用血需求。

社会层面,普及血型知识能提升公众对无偿献血的认知。据统计,我国稀有血型志愿者登记人数逐年增加,但仍有约30%的Rh阴性患者在紧急情况下面临供血延迟。通过社交媒体建立“熊猫血互助群”,可实现实时需求匹配,挽救生命的同时强化社会凝聚力。

四、未来研究与技术突破方向

基因编辑技术为血型转化提供新思路。2023年,《自然·生物技术》期刊报道了利用CRISPR-Cas9将A型红细胞转化为O型的成功案例,该技术若成熟,可大幅提高通用血源供应。人工合成血液的研究进展迅速,日本学者已实现体外培养红细胞并完成临床试验,未来或彻底解决稀有血型依赖问题。

在政策层面,建议将Rh血型筛查纳入婚前体检项目,并通过立法保障稀有血型人群的医疗权益。例如,挪威自2024年起要求医院为Rh阴性孕妇提供免费抗体监测,使新生儿溶血病发生率下降67%。

结论

血型系统作为人类遗传的微观镜像,既蕴含生命科学的精密规律,也折射出社会协作的人文关怀。从ABO到Rh系统,每一次血型匹配都是科学与的双重实践。面对熊猫血等特殊群体的医疗需求,需整合基因技术、政策保障与公众参与,构建更具韧性的血液安全网络。未来,随着合成生物学与精准医学的突破,血型差异或将不再成为生命救援的壁垒,而是人类共同应对健康挑战的协作纽带。