在人们的普遍认知中,血型遗传似乎遵循着简单的显隐规则:A型与B型父母的孩子应该是A型、B型或AB型,而两个A型血父母更不可能生出B型血后代。然而现实中却存在着这样的医学案例——某对A型与B型血的夫妇,其子女经检测确为O型血,甚至还有A型血父母诞下B型血孩子的极端个例。这些看似违背遗传规律的现象,实则是基因复杂性的具象化呈现,也暴露出公众对血型遗传机制的认知误区。

血型遗传的显隐规则

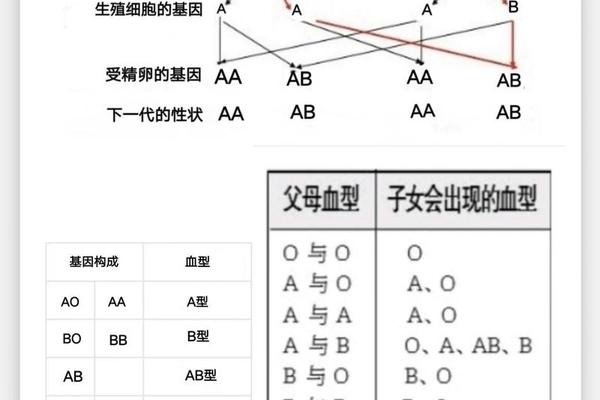

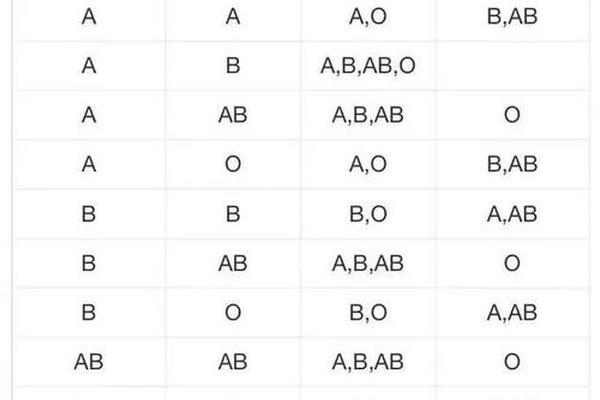

ABO血型系统的核心在于第9号染色体上的三个等位基因:显性基因A(IA)、显性基因B(IB)和隐性基因O(i)。每个个体从父母处各继承一个等位基因,形成六种基因型组合:AA、AO、BB、BO、AB、OO,对应四种表型。其中,A型血的基因型可能是AA或AO,B型血为BB或BO,AB型血为IAIB的共显性表达,而O型血需两个隐性基因ii的纯合状态。

常规遗传规律显示,A型(AO)与B型(BO)父母生育O型血子女的概率为25%。这是因为当父母各自将O基因传递给子代时,孩子将呈现ii基因型。而两个A型血父母若均为AO基因型,生育O型血子女的概率为25%,但绝不可能出现B型血后代,因为双方均未携带B基因。这种经典遗传模型解释了绝大多数临床案例,例如统计数据显示,中国ABO血型分布中O型约占30%,与理论推算高度吻合。

基因突变的特殊案例

在极端罕见情况下,基因突变会打破常规遗传定律。2024年河北邯郸发现的全球首例B亚型新等位基因,正是由于ABO基因第7外显子发生c.449A>G杂合突变,导致抗原表达异常。这种突变概率低于百万分之一,却能改变糖基转移酶活性,使得原本应表达A抗原的细胞出现B抗原特征。类似地,孟买血型(hh型)因H抗原前体缺失,导致常规血型检测出现表型偏差,可能造成A型父母诞下非预期血型。

染色体重组错误同样可能引发异常遗传。2020年报道的A型与B型父母生育O型子女案例中,基因测序显示父方IA基因与母方IB基因在减数分裂时发生断裂重组,意外形成i基因片段。这种染色体结构变异的发生概率约为千万分之一,但确能解释部分“违反常规”的血型遗传现象。

检测技术的进步与局限

传统血清学检测依赖抗原抗体反应,可能因弱抗原表达导致误判。如四川发现的BA型血案例中,正定型显示AB型,反定型却为B型,最终通过基因测序确认其红细胞同时表达B抗原和弱A抗原。PCR-RFLP技术通过特异性识别外显子突变位点,可将检测准确率提升至99.99%。例如检测第6外显子的Kpn I酶切位点,可精准区分O型血基因型。

但即便是基因检测也存在盲区。2023年江苏发现的cisAB血型,因AB基因串联于同一条染色体,常规检测会误判为AB型,实际遗传时可能将整段基因传递给子代。这类特殊血型的发现频率正随着二代测序技术的普及而显著增加,近五年全球新发现ABO亚型已超过20种。

临床实践的应对策略

面对非常规血型遗传,临床输血需建立多重保障机制。邯郸新发现的B亚型案例中,医院采用自体输血方案规避异体输血风险,紧急情况下选择O型洗涤红细胞进行相容性输注。遗传咨询方面,建议血型异常夫妇进行家系调查,如某O型血家庭连续两代出现AB型子代,最终追溯出隐匿的孟买血型基因携带者。

未来研究将聚焦于血型基因编辑技术的突破。加拿大团队已成功利用肠道细菌酶去除A/B抗原,实现血型人工转换。中国学者正在探索CRISPR基因编辑技术修复ABO基因突变,2024年动物实验显示可将B型红细胞转化为O型,转化效率达87%。这类技术一旦成熟,将彻底改写输血医学格局。

血型遗传的复杂性远超出传统认知,每一个异常案例都是生命奥秘的注解。从显隐规则到基因突变,从检测局限到技术革新,人类在不断突破认知边界的过程中,也加深了对生命本质的理解。建议加强公众血型科普教育,医疗机构推广基因检测技术,科研领域继续探索血型转换的可能性。唯有保持对生命多样性的敬畏,才能让医学真正服务于人类健康福祉。