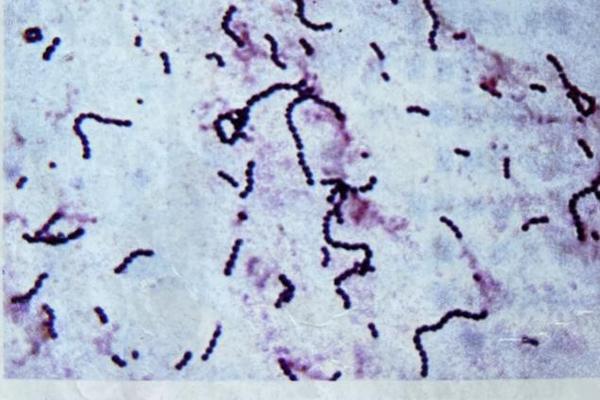

A组乙型溶血性链球菌(GAS)之所以成为人类健康的重要威胁,首先源于其独特的生物学特性和多层次的致病机制。作为β-溶血性链球菌的典型代表,GAS表面携带的M蛋白是其关键毒力因子,通过抑制补体激活和中性粒细胞吞噬作用实现免疫逃逸。其分泌的链球菌溶血素O(SLO)能破坏宿主细胞膜,导致红细胞溶解和组织坏死。

研究发现,GAS的CovRS双组分调控系统突变可显著增强其毒力。例如,CovRS基因失活会引发超抗原(如SpeA、SpeC)表达上调,这些超抗原通过非特异性激活大量T细胞,导致细胞因子风暴,进而引发中毒性休克综合征。GAS的透明质酸荚膜不仅帮助其粘附宿主细胞,还能模拟宿主成分逃避免疫识别。这种多重毒力机制的协同作用,使得GAS既能引发局部化脓性感染,又能通过血液播散导致系统性损伤。

二、高侵袭性与严重并发症

GAS感染的严重性突出表现为其快速进展为侵袭性疾病的能力。统计数据显示,坏死性筋膜炎和中毒性休克综合征的死亡率高达20-50%。2020年北京西城区33例集中发热事件中,GAS通过中央空调系统传播,引发呼吸道感染暴发,证实其在密闭环境中的强传播力。

侵袭性感染的核心机制与SLO和M蛋白密切相关。M1型GAS诱导产生的肝素结合蛋白可破坏血管内皮屏障,导致血浆外渗和多器官衰竭。而SLO不仅溶解细胞,还能抑制中性粒细胞趋化功能,削弱宿主先天免疫防御。临床案例显示,34岁患者因GAS感染导致败血症,最终需截肢保命,这与其产生的链激酶激活纤溶系统、促进细菌扩散直接相关。

三、免疫逃逸与长期后遗症

GAS的免疫逃逸策略使其感染易转为慢性或引发自身免疫性疾病。其M蛋白与人心肌肌球蛋白存在分子模拟现象,导致交叉抗体攻击心脏组织,这是风湿性心脏病的重要发病机制。研究显示,未经治疗的链球菌性咽炎患者中,3%会发展为急性肾小球肾炎,这与免疫复合物沉积引发的Ⅲ型超敏反应密切相关。

近期研究发现,GAS的毒力因子SpeB可特异性切割Gasdermin A(GSDMA),触发上皮细胞焦亡。这种细胞死亡方式在清除局部感染的释放大量炎症因子,反而抑制系统性免疫应答,为细菌全身播散创造机会。这种精密的免疫调控机制,解释了为何部分患者局部感染轻微却快速进展为脓毒症。

四、耐药性与治疗挑战

尽管青霉素仍是GAS感染的一线用药,但耐药性问题逐渐显现。大环内酯类抗生素耐药率在某些地区已达15%,这与erm基因甲基化修饰23S rRNA有关。更严峻的是,CovRS突变株对β-内酰胺类药物的敏感性降低,因其上调的毒力因子可抵消抗生素作用。

治疗困境还体现在疫苗研发滞后。现有候选疫苗多靶向M蛋白,但全球已发现200余种emm型GAS,且高频重组导致抗原漂移。2022年《Nature》报道的GSDMA焦亡通路研究,为开发阻断免疫逃逸的新型疫苗提供了方向,但距离临床应用仍需长期验证。

五、流行病学特征与防控难点

GAS的流行病学特征加剧了其危害性。作为严格人类病原体,其在儿童中的携带率可达20%,学校、军营等密集场所易发暴发疫情。英国2022年GAS感染暴发导致9名儿童死亡,凸显其突发性和高致死性。

防控难点在于隐性传播和监测不足。约20%健康儿童咽部携带GAS而无症状,成为潜在传染源。美国研究显示,侵袭性GAS发病率十年间增长4.6倍,但基层医疗机构对非化脓性后遗症(如PANDAS综合征)认知不足,常导致漏诊。

A组乙型溶血性链球菌的严重性源于其毒力因子的多层次作用、免疫逃逸的进化优势及公共卫生应对的复杂性。未来研究需聚焦三个方向:一是开发广谱疫苗,针对保守毒力因子如C5a肽酶;二是建立快速分子诊断体系,实现emm分型和耐药基因同步检测;三是完善监测网络,特别关注密集场所和易感人群。只有通过多学科协作破解GAS的致病密码,才能有效遏制这一“隐形杀手”的威胁。