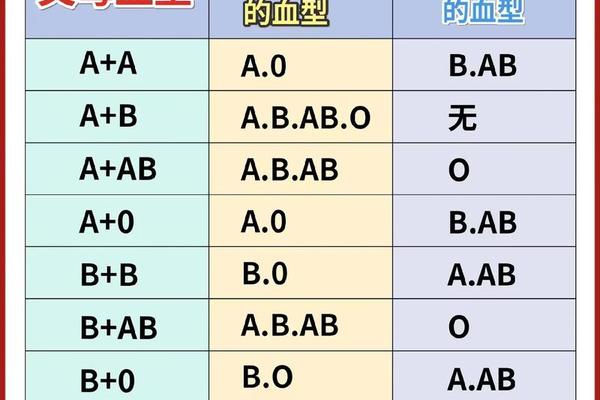

在ABO血型系统中,A型与O型父母的组合遵循显隐遗传法则。母亲若为A型血,其基因型可能是AA(纯合子)或AO(杂合子);父亲为O型血,基因型必然是OO。根据孟德尔遗传定律,子女的血型由父母各提供一个等位基因决定:母亲可能传递A或O基因,父亲只能传递O基因。子女的血型仅有A型(AO)或O型(OO)两种可能性。

从免疫学角度看,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体;O型血无A/B抗原,但含抗A和抗B抗体。这种特性决定了父母血型组合不会引发母婴ABO血型不合性溶血——若孩子为A型血,其红细胞抗原与母体一致;若为O型血,则因缺乏抗原而无法触发母体免疫反应。值得注意的是,血型遗传存在极少数例外(如基因突变或罕见的顺式AB型),但常规医学检测中,女A男O的血型组合后代的遗传结果具有高度确定性。

二、新生儿溶血症的风险分析

ABO溶血症的发生前提是母婴血型不合,且母体血液中存在针对胎儿红细胞的抗体。在女A男O的组合中,无论胎儿血型是A型还是O型,均不会产生抗原-抗体冲突:A型胎儿与母体血型一致;O型胎儿因无A/B抗原,母体的抗B抗体无法对其造成攻击。这与母亲为O型、父亲为A/B型的组合形成鲜明对比——后者因母体天然存在抗A/B抗体,胎儿若遗传父方血型则可能引发溶血。

临床数据显示,约20%的O型血母亲在怀有A/B型胎儿时可能出现抗体效价升高,但A型血母亲与O型父亲的组合几乎无溶血风险。这一结论得到基因层面的支持:A型母亲的抗B抗体通过胎盘进入胎儿血液循环时,仅对B型红细胞产生作用,而A/O组合的后代不会携带B抗原。对于Rh阴性血型(即"熊猫血")家庭,无论ABO血型如何,均需额外关注Rh抗体产生风险,但该问题独立于ABO系统之外。

三、基因多样性与特殊案例探讨

尽管遗传规律高度稳定,血型系统仍存在突破常规认知的特殊情况。例如顺式AB型(cisAB)中,A和B基因位于同一条染色体上,可能使AB型父亲与O型母亲生出AB型后代。这类案例发生率仅约两万分之一,且需通过分子生物学检测才能准确识别,常规血清学检测易误判为普通AB型。孟买血型(hh型)因缺乏H抗原前体物质,会掩盖ABO抗原表达,导致血型鉴定误差。

从人类学视角看,A型血在东亚人群中占比约30%,O型血约占35%,这种分布与传染病选择压力、迁徙融合等历史因素相关。基因测序研究表明,A型等位基因(IA)可能起源于400万年前的灵长类祖先,其携带者在抗霍乱等肠道传染病中具有生存优势。这些进化背景提示,血型不仅是简单的遗传标记,更是人类适应环境的重要生物特征。

四、临床指导与社会意义

对于计划妊娠的A型与O型夫妻,常规无需进行预防性抗体筛查。但建议在孕早期建立包含ABO和Rh血型的产检档案,特别是Rh阴性个体需提前制定免疫干预方案。值得注意的是,约0.1%的新生儿可能出现"暂时性A抗原减弱"现象,表现为出生时血型检测为O型,数月后转为A型,这与肠道菌群定植引发的抗原表达调控有关。

社会认知层面,需破除"滴血认亲"等传统误区。现代亲子鉴定依赖DNA位点分析,血型仅能作为排除依据——例如AB型父母不可能生育O型子女,但A型与O型父母生育O型子女完全符合遗传规律。血型与性格、疾病易感性的关联多为统计学推测,缺乏严谨的分子机制证据,公众应理性看待相关宣传。

女A型与男O型的血型组合,其子女的血型遗传具有明确的生物学规律,且母婴溶血风险极低。这一结论得到孟德尔遗传定律、免疫学机制及大样本流行病学数据的支持。未来研究可深入探索以下方向:一是建立中国人群血型基因多态性数据库,完善罕见血型的检测标准;二是开发基于CRISPR技术的基因编辑方案,用于治疗严重新生儿溶血病;三是加强公众科普教育,消除由血型误解引发的家庭矛盾。血型作为生命的密码,既承载着遗传的奥秘,也呼唤着更深入的科学解读。