在新生儿群体中,“十个宝宝九个黄”的说法广为流传,但关于黄疸的消退速度和母婴血型关系的讨论却常引发焦虑。网络上诸如“母亲A型血可能导致宝宝黄疸难退”的传言,使许多家庭陷入困惑。实际上,医学研究已明确母婴ABO血型不合引起的溶血性黄疸主要发生于O型血母亲与A/B型血宝宝之间,而A型血母亲并非高风险群体。本文将系统解析黄疸形成机制,并基于循证医学证据厘清血型与黄疸消退的关联性。

一、母婴血型与黄疸的关联性解析

1. 溶血性黄疸的病理机制

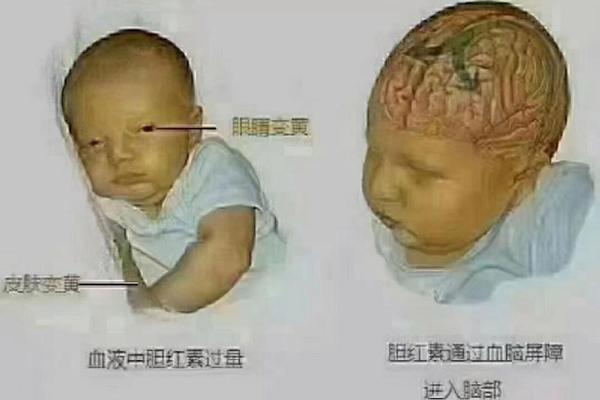

新生儿溶血性黄疸的核心在于母婴血型抗体攻击,当母体血液中的IgG抗体通过胎盘进入胎儿循环系统,会引发红细胞破裂,导致胆红素激增。临床数据显示,90%以上的ABO溶血病例发生于O型血母亲与A/B型血宝宝之间,而A型血母亲与O型血宝宝的组合极少引发此类免疫反应。这是由于O型血天然携带抗A、抗B抗体的特性,而A型血仅携带抗B抗体,其抗体效价及抗原性均显著低于O型血。

2. 血型不合的统计学差异

全国新生儿溶血病监测数据显示,ABO溶血占所有病例的85%,其中母亲O型血占比高达97.6%,而母亲A型血仅占0.3%。这种显著差异源于血型抗原的分布特征:O型红细胞缺乏A/B抗原,当胎儿携带父源性A/B抗原时,母体免疫系统更易产生特异性抗体。反观A型血母亲,其胎儿若为O型血,则不存在抗原差异;若为B/AB型血,母体抗B抗体效价通常不足以引发显著溶血。

二、A型血母亲的黄疸风险误区

1. 血型与黄疸消退的医学共识

国际权威医学指南明确指出,母亲血型与新生儿黄疸消退速度无直接关联。2016年《新生儿高胆红素血症诊疗专家共识》强调,黄疸持续时间主要取决于胆红素代谢能力、喂养方式及潜在病理因素,而非母亲血型。临床观察发现,A型血母亲的母乳性黄疸发生率与其他血型母亲无统计学差异,其消退周期同样遵循生理性黄疸规律。

2. 误区的社会心理成因

该误区的形成可能源于对ABO溶血机制的片面理解。部分非专业渠道将“母婴血型不合”泛化解释,忽视了O型血在溶血机制中的特异性作用。个案报道的传播放大效应加剧了公众认知偏差,如某A型血母亲宝宝因胆道闭锁导致黄疸迁延,却被错误归因为血型因素。

三、影响黄疸消退的多重因素

1. 胆红素代谢的关键环节

新生儿肝脏的尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)活性不足,导致未结合胆红素转化效率低下,这是黄疸发生的核心病理基础。早产儿该酶活性仅为足月儿的1%,直接解释了其黄疸发生率高达80%的临床现象。肠道菌群未建立导致的胆红素肠肝循环增加,使得排泄效率降低约40%。

2. 喂养方式的核心影响

母乳性黄疸分为早发型(喂养不足型)和晚发型(母乳成分影响型)。研究显示,充足喂养可使胆红素排泄速度提升30%,而每延迟1小时开奶,血清胆红素峰值增加0.5mg/dL。对于A型血母亲而言,遵循“按需喂养、每日8-12次”的原则,能有效降低黄疸严重程度,这与血型特性无关。

四、科学干预与家庭护理

1. 医疗监测的黄金标准

胆红素动态监测体系将危险阈值精确分层:出生24小时内出现黄疸、日均升幅>5mg/dL、足月儿>12.9mg/dL等情况需立即干预。A型血母亲无需特殊检查,但需关注黄疸出现时间曲线。例如,某临床研究纳入500例A型血母亲新生儿,发现93%的病例符合生理性黄疸规律,仅2例因G6PD缺乏症需要光疗。

2. 家庭护理的实践要点

自然光照护理需遵循“间接暴露、分次进行”原则,每日10:00前、15:00后的散射光照射,每次15-20分钟,可使皮肤胆红素光异构化效率达到医疗蓝光的15%。观察大便颜色至关重要:白陶土样便提示胆道梗阻可能,需立即就医,这与母亲血型无关但关乎预后。

现有证据充分表明,母亲A型血并非新生儿黄疸难退的风险因素。黄疸消退速度主要受胆红素代谢能力、喂养策略及潜在病理状态影响,而非ABO血型本身。建议医疗工作者加强公众科普,消除血型相关误区;未来研究可深入探索UGT酶活性调控机制,开发靶向增强胆红素代谢的新型干预手段。对于A型血母亲家庭,遵循“密切观察、科学喂养、及时监测”十二字原则,即可有效应对新生儿黄疸挑战。