血液作为生命的载体,其类型分布始终承载着人类对自身演化的好奇。在ABO血型系统中,A型血常被贴上“严谨”“保守”的标签,但关于其人口基数的讨论却充满矛盾——既有“中国A型血占比第二”的统计,也有“血库常年告急”的现状。这种数字与现实的割裂,折射出血型科学背后复杂的社会、遗传与文化的交织。

全球视野下的分布密码

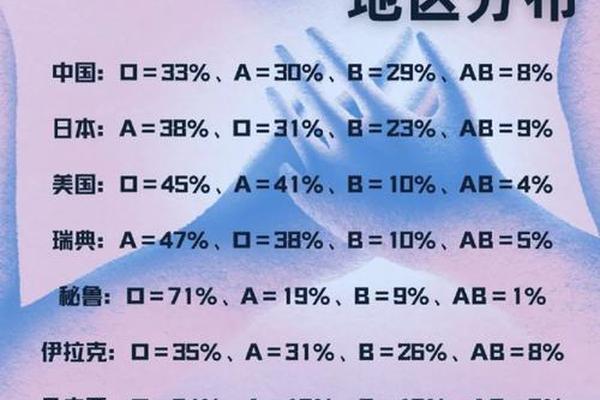

国际输血协会数据显示,A型血在东亚地区的占比呈现显著地域差异。日本作为A型血比例最高的国家之一(约40%),其国民性格常被归因于血型特质;德国A型血占比38%的现象,也被部分学者与工业文明的精细化特征相关联。但中国28%的A型人口比例,既非绝对少数,又与O型(41%)形成鲜明对比,这种“中间态”位置使其成为观察血型演化的独特样本。

从人类学视角看,A型抗原的出现与农耕文明息息相关。考古基因研究表明,约公元前2.5万年至1.5万年间,定居农业促使人类饮食结构改变,免疫系统为适应谷物消化产生的生理调整,可能是A型血形成的重要推手。这种进化路径解释了为何在长江流域等早期农耕发达地区,A型血比例常高于游牧文化影响更深的北方。

中国版图上的地域图谱

长江中下游地区堪称A型血的大本营。湖南省35.07%的A型比例冠绝全国,湖北、安徽、江西等省份均超过32%,形成贯穿中国腹地的“A型走廊”。这种分布与水稻种植带的惊人重合,暗示着基因与环境的长久互动——湿润气候催生的定居农业,可能通过自然选择强化了特定血型群体的生存优势。

南北差异则更具戏剧性。当岭南地区的A型比例跌至23%时,华北仍保持着30%的基准线。这种梯度变化与历史人口迁徙密切相关:魏晋南北朝时期的“衣冠南渡”,将中原高A型血群体带入江南;而明清“湖广填四川”的移民潮,又使巴蜀之地成为A型血的新聚集区。基因的流动轨迹,实为文明传播的生物学注脚。

科学框架下的影响因素

遗传学为血型分布提供了底层逻辑。ABO基因位于第9号染色体,A型等位基因(IA)通过编码α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶,在红细胞表面形成特异性抗原。但这种显性遗传规律遭遇环境挑战时,会产生适应性调整——例如疟疾高发区,O型血因天然抗疟性更易被自然选择保留,间接抑制了A型血比例。

社会环境的影响同样不可忽视。日本企业曾盛行血型招聘,导致A型求职者获得更多文职岗位;中国献血数据显示,A型人群献血率比O型低15%,这种主观行为差异加剧了血库的结构性失衡。当文化认知介入生物学事实,血型不再只是免疫标记,更成为社会资源配置的隐形参数。

现实困境与未来展望

临床用血矛盾凸显A型血的特殊处境。虽然该群体占人口近三成,但因可同时向AB型输血,其临床需求量达到总用血的38%。而A型人群易患消化性溃疡、心血管疾病的特质,进一步推高了医疗需求。东南大学近年开展的A型转O型血研究,通过酶解法清除抗原,为破解供需矛盾提供了新思路。

公众认知的革新同样关键。尽管多项研究证实血型与性格无必然联系,但社交媒体仍充斥着“A型人格解析”等内容。这种认知偏差不仅影响个体自我认同,更可能扭曲公共卫生政策制定。建立基于循证医学的血型科普体系,已成为医学传播者的时代使命。

回望A型血的分布迷局,我们看到的不仅是基因频率的数字游戏,更是人类适应环境、塑造文明的生动图景。当生物特性与社会建构共同作用于群体特征,任何简单化的解读都显苍白。未来的研究或许该超越血型本身,在基因-环境-文化的三维坐标系中,探寻更深层的生命密码。