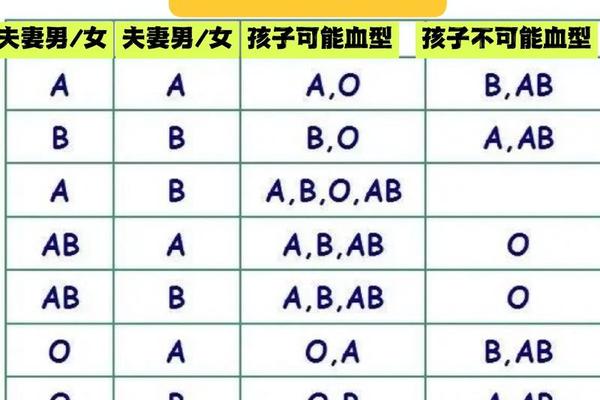

在ABO血型系统中,父母均为A型血的情况下,孩子的血型可能性遵循孟德尔遗传定律。A型血对应的基因型为AA(纯合显性)或AO(杂合显性),而O型血为隐性纯合子(OO)。若父母均为AA型,孩子只能遗传到A型基因,表现为A型血;若父母一方为AA、另一方为AO,则孩子可能携带AA或AO基因型,仍表现为A型血;而当父母双方均为AO型时,孩子有25%的概率继承两个隐性O基因,表现为O型血。A型血父母的孩子血型可能为A型或O型,无法生出B型或AB型,除非出现罕见的基因突变或特殊血型(如孟买血型)。

值得注意的是,血型的显隐性关系并非绝对。例如,A型抗原的表达可能因基因亚型或H抗原缺失而受影响。孟买血型(hh基因型)会导致A/B抗原无法合成,即使基因型为AA或AO,检测结果仍显示为O型。这类案例可能造成亲子血型矛盾的假象,但发生率极低,仅占全球人口的0.0004%。常规情况下,A型血父母的子女血型仍以A型为主,O型为辅。

二、A型血与疾病风险的关联

近年多项研究指出,A型血人群对某些疾病的易感性显著高于其他血型。2020年《新英格兰医学杂志》的研究显示,A型血人群感染新冠病毒后出现呼吸衰竭的风险比其他血型高45%,而O型血人群的风险则低35%。这一现象可能与A型抗原的结构有关:新冠病毒的刺突蛋白更易与A型红细胞表面的糖基化位点结合,增强病毒入侵能力。A型血人群的凝血因子VIII和血管性血友病因子(vWF)水平较高,导致血栓风险增加,进而加重肺部微血管病变。

在心血管领域,A型血同样显示出风险倾向。美国《动脉硬化、血栓形成和血管生物学》杂志2012年的研究表明,A型血人群的冠心病发病率比O型血高5%,而AB型血风险更高达23%。机制上,A型血人群的炎症因子(如IL-6)水平较高,加速动脉粥样硬化斑块形成。A型血与胃癌的关联性也被证实:上海交通大学一项针对1.8万人的研究显示,A型血人群患胃癌风险比B型血高25%,可能与胃黏膜细胞表面A抗原更易被幽门螺杆菌定植有关。

三、免疫系统的潜在机制与争议

血型对免疫系统的影响机制复杂且存在争议。A型抗原(N-乙酰半乳糖胺)和B型抗原(半乳糖)作为红细胞表面的糖分子,可能通过分子模拟机制干扰免疫识别。例如,某些病原体的表面抗原结构与A抗原相似,导致A型血人群的免疫系统误判,降低抗体清除效率。A型血人群的IgM抗体水平较低,而IgG抗体对B抗原的亲和力较高,这种免疫应答的不平衡可能影响抗感染能力。

部分研究对此提出质疑。哥伦比亚大学2020年的数据分析显示,A型血人群的新冠感染率仅比O型血高3%-5%,统计学差异并不显著。马萨诸塞州综合医院的临床观察也表明,血型对疾病预后的影响远小于年龄、基础疾病等传统风险因素。这种矛盾可能源于研究方法的差异:全基因组关联分析(GWAS)更易发现微弱关联,而临床队列研究更关注实际效应值。

四、社会认知与健康管理的启示

尽管A型血被称为“危险血型”,但其风险增幅仍在可控范围内。以中风为例,A型血人群的早发性中风风险虽比O型血高18%,但绝对风险值仅为0.5%-0.8%。A型血人群无需过度恐慌,而应针对性加强健康管理。例如定期监测血压、血脂水平,通过低脂高纤维饮食降低心血管负担;幽门螺杆菌感染者需积极治疗,减少胃癌风险。

医疗领域也需优化血型相关诊疗策略。例如对A型血新冠患者加强呼吸功能监测,或开发基于血型抗原的靶向药物。在输血医学中,需警惕A亚型(如A3、Ax)引起的溶血反应,此类亚型占A型血人群的0.1%,可能导致常规检测漏诊。

总结与展望

血型遗传规律与疾病风险的关联揭示了人类生物学的精妙与复杂。A型血父母子女的血型遵循经典遗传模式,但需警惕罕见基因变异的影响;而A型血的疾病易感性则提示了个性化健康管理的必要性。未来研究应进一步探索血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,并通过大数据整合临床变量(如基因多态性、表观遗传修饰),构建更精准的风险预测模型。对公众而言,了解血型风险并非制造焦虑,而是为主动健康干预提供科学依据——毕竟,基因赋予我们底色,生活方式才是描绘健康的画笔。