A型血在中国社会的尴尬处境,根植于历史文化的沉淀与现代社会的认知偏差。作为中国汉族人口中占比28.29%的血型群体(网页4),A型血人群常被贴上“严谨但拘谨”“追求完美却缺乏变通”的标签(网页71)。这种刻板印象的形成,既源于传统农耕文化对稳定性的推崇,也与近代日本血型性格学说的传入有关。例如,知乎专栏文章指出,日本血型文化将A型血定义为“注重集体秩序的完美主义者”,这种观点通过影视作品和通俗读物渗透至中国社会(网页44)。

更深层的矛盾在于,A型血性格特征与中国改革开放后推崇的“灵活创新”价值观形成错位。研究表明,A型血人群常因过度遵守规则而被认为“缺乏领导力”(网页71),这与职场中强调的“狼性文化”形成冲突。例如百度贴吧用户曾讨论,A型血的姚明在NBA的成功被视为“美国环境对集体适应性特质的认可”,而在国内则可能遭遇“缺乏个性”的质疑(网页10)。这种身份认同的撕裂,导致A型血群体在个人发展与社会期待之间陷入两难。

二、职场歧视与制度性排斥

血型歧视已成为中国就业市场不可忽视的结构性问题。2023年河北某公司要求会计岗位必须为A型血的案例(网页11),揭示了用人单位对血型特质的工具化认知。企业管理者往往依据“A型血细致耐心”的片面判断,将其限制在财务、行政等辅助岗位,而忽视其潜在的管理才能。这种现象在百度贴吧讨论中被称为“血型天花板”——A型血员工晋升路径常止步于中层(网页10)。

更值得警惕的是,某些行业已形成隐性的血型筛选机制。例如重庆某果业公司将AB型、B型血排除在文员岗位之外(网页27),而汽车销售行业偏好B型血营销人员(网页22)。这种基于伪科学的人力资源配置,不仅违反《劳动法》关于平等就业的规定,更造成人力资源的错配。隆德大学的研究表明,血型与职业能力的关联性缺乏统计学支持(网页38),但企业仍将其作为降低用人风险的捷径。

三、科学争议与公众认知的错位

A型血的尴尬地位,部分源于医学研究与大众传播的认知鸿沟。上海交通大学长达25年的追踪研究显示,A型血人群消化系统肿瘤风险比其他血型高20%(网页31),这类结论经媒体简化传播后,演变为“A型血体质差”的民间认知。实际上,卡罗林斯卡医学院明确指出,疾病发生是基因、环境等多因素作用的结果(网页38),单纯归因于血型缺乏严谨性。

公众对血型健康学说的选择性接受,加剧了A型血群体的心理负担。网易健康频道调查发现,62%的A型血受访者因“易患癌”传闻过度进行体检(网页37),而忽视真正可控的生活方式风险。这种认知偏差被商业机构利用,催生出针对A型血人群的保健品市场,形成“健康焦虑—消费主义”的恶性循环。

四、文化根源中的集体无意识

血型观念的深层影响,可追溯至中国社会的族群记忆。考古研究表明,A型血在长江流域的集中分布(网页4),与楚文化强调的礼制秩序存在历史耦合。这种文化基因在现代演变为对“守规矩”特质的矛盾态度——既肯定其维护社会稳定的价值,又质疑其创新能力的不足(网页44)。日本学者提出的“A型血阻碍科学创新”论调(网页10),更是将血型偏见上升至文明优劣论的层面。

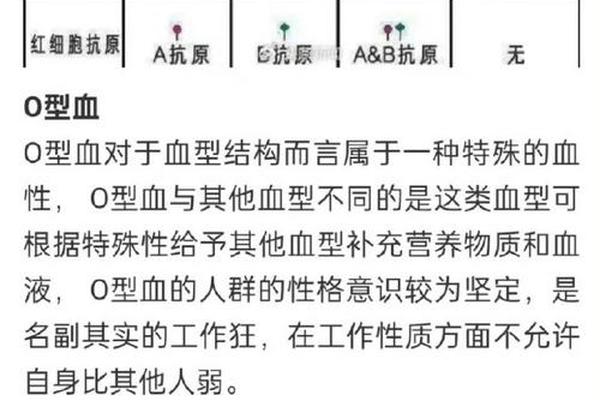

民间话语中的血型叙事,还反映出转型期社会的身份焦虑。当AB型血被塑造为“理性稳健”(网页18),O型血被视为“领导者”(网页44)时,A型血的“谨慎敏感”成为竞争社会中的“负资产”。这种现象在青年择偶观中尤为明显,某婚恋平台数据显示,A型血女性被标注“宜室宜家”标签的概率是其他血型的1.8倍,但其职业成就描述频次最低。

A型血在中国社会的尴尬境遇,本质是科学认知缺位、制度监管滞后与文化惯织的产物。破解这一困局,需要建立三重机制:在科学层面,推动多中心大样本的血型医学研究(网页38),消解伪科学传播土壤;在法律层面,完善《就业促进法》实施细则,将血型纳入反歧视条款(网页27);在文化层面,通过公共教育重构血型认知,例如日本已立法禁止媒体渲染血型决定论(网页44)。未来研究可深入探讨血型偏见对人力资本配置效率的影响,以及代际观念变迁对血型歧视的消解作用。唯有打破“血液决定论”的认知枷锁,才能实现个体价值与社会发展的真正和解。