在传统观念中,关于血型与婚育的传言始终存在。例如,网络上流传着“A型血男性与A型血女性结合需警惕生育风险”或“A型血女性因性格特质不适合婚姻”等说法,这类观点往往将血型差异与生育并发症、婚姻稳定性强行关联。医学研究表明,血型本身并不直接决定婚姻质量或生育成功率,真正需要关注的是母婴血型不合引发的医学问题,例如ABO或Rh溶血风险。

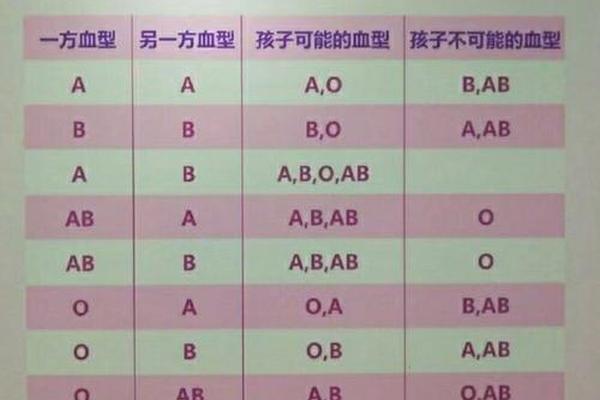

从生物遗传学角度看,A型血父母结合时,胎儿可能为A型或O型血(若父母基因型为AO)。除非母亲为O型血,否则母婴ABO血型不合的概率极低。单纯以“同为A型血需特殊检查”作为生育焦虑的依据缺乏科学支撑。事实上,我国《孕前和孕期保健指南》仅建议对存在反复流产史或特定血型组合(如母亲O型、父亲非O型)的夫妇进行抗体筛查。

二、科学视角下的溶血风险解析

母婴血型不合导致的溶血问题主要涉及ABO和Rh两大系统。ABO溶血多发生于O型血母亲与非O型血父亲的组合中,而A型血女性与非A型血男性结合时,仅有极低概率因胎儿遗传父亲血型引发轻度溶血。数据显示,ABO溶血发生率仅占所有新生儿的0.6%,且90%以上可通过光照疗法治愈。

对于A型血夫妻而言,真正的风险点在于Rh血型系统。若母亲为Rh阴性(即“熊猫血”),父亲为Rh阳性,则第二胎可能发生严重溶血反应。但这一情况与夫妻同为A型血并无关联,而是Rh血型特异性问题。现有临床指南明确强调,常规产检中无需对ABO血型相同的夫妇进行溶血筛查,因其缺乏预防和干预的有效手段。

三、社会文化中的血型偏见溯源

“不娶A型血女性”的说法源于对血型性格学的误读。20世纪初日本学者提出的“A型血严谨保守、B型血自由散漫”等理论,经媒体传播演变为婚恋选择的参考标准。例如,部分观点认为A型血女性过于敏感或控制欲强,可能影响婚姻和谐。心理学研究证实,性格形成受遗传、环境、教育等多因素影响,单一血型与行为特质无因果关系。

从人口统计数据看,A型血女性的离婚率并未显著高于其他血型群体。相反,她们在家庭责任感、财务规划方面的特质常被社会认可。例如,日本厚生劳动省2020年调查显示,A型血女性在家庭冲突调解和子女教育投入上表现突出。将婚姻问题归咎于血型,实则是忽视了个体差异和关系经营的重要性。

四、医学建议与理性婚育观构建

对于计划生育的A型血夫妇,医学界建议重点关注以下三点:其一,孕早期同步检测双方Rh血型,排除“熊猫血”特殊风险;其二,有反复流产史者需进行抗体效价监测;其三,新生儿出生后密切观察黄疸指数。这些措施具有普适性,而非针对特定血型组合。

从公共卫生角度,破除血型迷信需多方努力。医疗机构应加强科普教育,例如通过产前门诊讲解ABO溶血的真实发生机制;媒体需避免传播未经证实的血型配对理论;婚恋平台则可引入科学的性格评估工具,替代血型等无效标签。只有当公众认知建立在循证医学基础上,才能减少不必要的婚育焦虑。

超越标签的科学婚育观

血型作为生物标记物,其价值应限于医疗领域的精准应用,而非成为评判婚姻质量的标尺。A型血夫妻的生育风险主要存在于理论层面,现实中通过规范产检即可有效防控。至于“不娶A型血女性”的传言,本质是将复杂的社会现象简化为生物学决定论,既缺乏数据支持,又违背个体尊重原则。

未来研究可深入探讨血型文化在不同地域的传播机制,或开发基于遗传学的个性化孕前咨询系统。但无论如何,婚育选择的核心始终应是情感基础、价值观契合与医学理性的结合。唯有摒弃标签化思维,才能实现真正意义上的科学婚育。