在医学检验领域,ABO血型鉴定是保障临床输血安全的基础性实验。自1900年兰德斯坦纳发现ABO血型系统以来,这项技术已发展成为融合遗传学、免疫学和分子生物学知识的系统性检测方法。本文以A型血鉴定实验为中心,深入探讨其科学原理、操作规范及临床应用,旨在揭示血型鉴定在精准医疗时代的技术革新与价值延伸。

抗原抗体反应的生物学基础

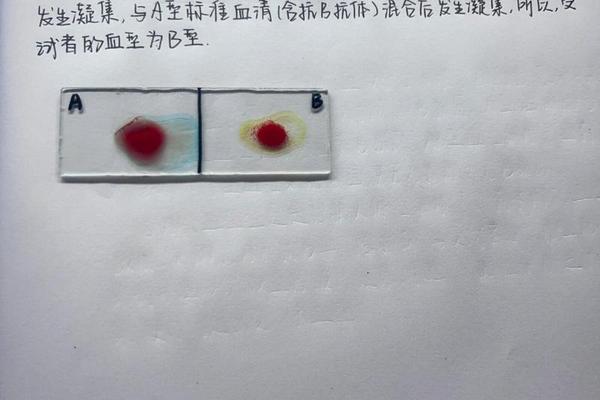

ABO血型系统的本质是红细胞膜表面糖基化抗原与血清中天然抗体的特异性结合。A型血个体的红细胞表面存在A抗原,其血清中含有抗B抗体。这种抗原-抗体的对应关系源于基因调控:第9号染色体上的ABO基因座通过编码糖基转移酶,决定红细胞膜糖链末端糖基的类型。在实验中,当标准抗A血清(含IgM型抗体)与A型红细胞接触时,抗体Fab段与A抗原表位结合,通过空间交联形成肉眼可见的凝集块。

现代研究发现,A抗原的表达强度存在亚型差异。如A1亚型抗原位点密度约为1.1×10^6/红细胞,而A2亚型仅为2.9×10^5/红细胞。这种差异在实验中表现为凝集强度的梯度变化,专业技术人员需借助显微镜观察凝集颗粒的分布特征。这解释了为何在部分弱A亚型样本中,仅凭肉眼判断可能导致误诊,必须结合反向定型进行验证。

标准化实验操作的临床价值

玻片法作为经典检测手段,其标准化操作直接影响结果可靠性。实验数据显示,未彻底脱碘的采血部位会使红细胞表面电荷分布改变,导致假凝集率上升12.7%;抗血清保存温度超过8℃时,抗体效价每月衰减达15%。在质量控制环节,需设立阳性质控(已知A型血样本)和阴性质控(生理盐水对照),确保试剂活性与操作规范性。

微柱凝胶技术的发展为实验标准化带来革新。比较研究表明,传统玻片法的检测灵敏度为92.3%,而微柱凝胶法可达99.1%。其原理是利用葡聚糖凝胶的分子筛效应:凝集的红细胞-抗体复合物因体积较大被阻滞在凝胶上层,未凝集细胞则沉降到底部。这种可视化判读方式将人为误判率从7.2%降至1.8%。但需注意,新生儿样本因母体IgG抗体干扰,仍需结合吸收放散试验进行确认。

结果判读中的常见误区

实验数据显示,约3.5%的样本会出现红细胞缗钱状排列的假凝集现象。与真性凝集的"雪花状"团块不同,假凝集在生理盐水稀释或轻微振荡后即可消散。这种差异源于血浆纤维蛋白原浓度异常升高引起的电荷屏蔽效应,在肝硬化、多发性瘤患者中尤为常见。技术人员需掌握"推片法"鉴别技巧:真凝集的红细胞团块在推片过程中保持完整,假凝集则呈现均匀分散。

冷抗体干扰是另一大挑战。当环境温度低于20℃时,冷凝集素可使所有血型红细胞发生非特异性凝集。2019年北京某三甲医院统计显示,冬季血型鉴定误差率较夏季升高2.3倍。解决方案包括:将样本预温至37℃、使用抗IgM解离剂、以及增加自身对照实验。这些措施将冷抗体干扰导致的误判率从5.1%降至0.7%。

应用场景的多维度拓展

在新生儿溶血病(HDN)防治中,A型血鉴定具有特殊价值。统计显示,O型母亲怀A型胎儿时,ABO-HDN发生率可达15%-20%。通过孕期抗体效价监测(效价≥1:128为预警阈值)和产后脐血血型鉴定,可将严重溶血病例的早期诊断率提升至89.4%。某省级血液中心采用微流控芯片技术,将新生儿血型鉴定时间从传统2小时缩短至15分钟,为急诊换血治疗争取宝贵时间。

法医学领域,ABO血型鉴定正从表型分析转向基因分型。STR基因座检测联合ABO基因SNP分析,使个体识别概率从传统0.85提升至0.9993。2023年上海破获的文物盗窃案中,正是通过附着在青铜器上的A型血表皮细胞完成嫌疑人锁定。这种技术融合体现了血型鉴定从免疫血清学向分子诊断的跨越式发展。

随着基因编辑技术和质谱分析技术的进步,血型鉴定正在向更微观层面深入。单细胞测序技术可解析红细胞抗原表达的时空异质性,表面等离子体共振(SPR)技术能实时监测抗原-抗体结合动力学。未来发展方向包括:建立中国人群血型抗原多态性数据库、开发床旁快速诊断芯片、以及探索血型与疾病易感性的分子机制。这些创新不仅将提升输血安全性,更可能为个体化医疗开辟新路径。