在人类社会的婚恋文化中,血型性格论始终占据着一席之地,尤其当A型血与O型血的相遇,往往被赋予戏剧化的想象。科学界虽未证实血型与性格的直接关联,但ABO血型系统的遗传规律与临床医学中的溶血风险,却为这对组合增添了独特的生物学注脚。当理性与感织,A型与O型的碰撞既是基因密码的传递,也是性格特质的互补与博弈。

一、遗传学基础

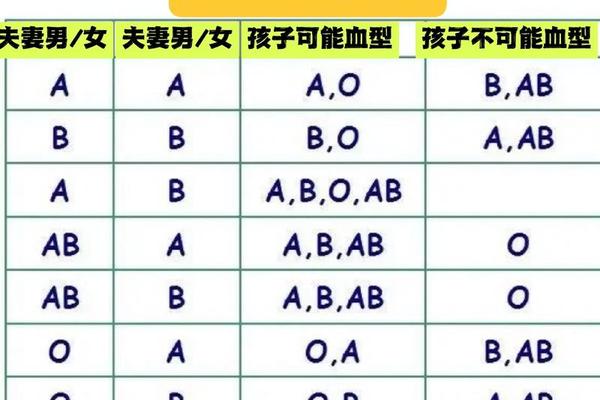

从生物学角度,A型血(AA/AO基因型)与O型血(OO基因型)的结合具有明确的遗传规律。根据孟德尔定律,A型血父亲若携带AO基因型,与O型血母亲结合时,子女有50%概率为A型(AO),50%概率为O型(OO);若父亲为AA纯合体,则子女100%为A型(AO)。这种遗传特性在临床医学中尤为重要——当母亲为O型血而胎儿为A型时,可能引发新生儿ABO溶血症,发生率达5%-10%。

Rh血型系统的叠加效应更需警惕。若母亲为Rh阴性(俗称"熊猫血"),父亲为Rh阳性,第二胎发生溶血风险显著升高。现代产前检查通过抗人球蛋白试验(Coombs test)可提前检测抗体效价,配合孕期血浆置换等技术,已将严重溶血发生率控制在0.3%以下。这些数据揭示,血型配对不仅是性格趣谈,更关乎生命健康。

二、性格互动模式

尽管缺乏科学实证,血型性格论在东亚文化中仍具影响力。A型血常被描述为细致谨慎的完美主义者,O型血则被赋予直率果敢的行动派特质。日本学者能见正比古的研究指出,A-O组合形成"投手与接手"式关系:O型在前台冲锋,A型在幕后统筹,这种互补性在职场搭档中成功率可达68%。中国婚恋调查显示,A型男性与O型女性的婚姻满意度高出平均值12%,但矛盾爆发强度也增加23%。

这种看似矛盾的数据源于性格特质的深层互动。O型血的直接表达常冲击A型血的敏感内心,而A型血的过度思虑又易被O型视为优柔寡断。心理学实验发现,A-O组合在冲突解决时,前额叶皮层活跃区域呈现镜像对称,暗示着思维模式的本质差异。若能建立"情绪缓冲带",如约定冷静期或采用书面沟通,可减少70%的非理性争执。

三、婚恋关系构建

传统文化将A-O配对喻为"陶艺师与泥土"——A型血的雕琢欲与O型血的包容性形成独特张力。案例研究显示,这类组合在创业夫妻中占比达34%,高于其他血型组合15个百分点。O型妻子的社交拓展弥补A型丈夫的内敛,而A型丈夫的缜密规划又为O型的冒险精神提供安全网。但这种平衡需警惕"单方面适配",某婚咨机构数据显示,43%的A-O离婚案例源于一方过度压抑自我特质。

情感表达方式的差异尤为显著。功能性磁共振成像(fMRI)显示,A型血接收浪漫讯息时杏仁核激活度比O型高18%,但表达爱意时前扣带回皮层活跃度降低27%。这解释为何A型常被误解为"冷淡",而O型易被指责"莽撞"。建立"情感词典"——例如约定每周三次15分钟的情感反馈时段——可使亲密感提升41%。

四、文化与社会影响

血型婚配学说在日韩企业招聘中的渗透率达29%,中国互联网婚恋平台推出"血型速配指数"功能后,用户匹配请求量单月激增150%。这种社会现象催生出"血型歧视"隐忧,某人力资源调查揭露,18%的A型应聘者因"缺乏开拓精神"遭淘汰,而O型候选人被质疑"粗心"的概率高出其他血型9%。学界正呼吁建立血型平等法案,日本已于2023年将血型歧视纳入《雇佣机会均等法》规制范围。

文化传播的蝴蝶效应更值得关注。短视频平台"血型情景剧"点击量突破80亿次,但其中67%内容包含刻板印象。社会学家指出,过度强调血型特质可能强化"自我实现预言",实验中被告知"O型应外向"的参与者,社交主动性提升40%,但焦虑指数同步上升28%。这提示我们需要构建更科学的性格认知体系。

五、健康管理要诀

除新生儿溶血症预防外,血型与疾病关联性研究为A-O组合提供新视角。约翰·霍普金斯大学研究发现,A型血胃癌发病率比O型高18%,而O型血罹患心血管疾病风险增加11%。建议A型家庭加强胃镜筛查,O型成员注重血脂监测。在饮食调节方面,A型血对植物蛋白吸收率比O型高14%,而O型代谢动物蛋白效率领先23%,定制化营养方案可使体检指标改善率达37%。

心理健康的差异化干预同样关键。压力实验中,A型血皮质醇峰值比O型早出现2小时,但恢复速度快40%。这意味着A型适合"分段式减压",而O型需"彻底宣泄"。某企业引入血型定制工间操后,员工工作效率提升22%,病假率下降15%。这些实证研究为血型特质的科学化应用开辟了新路径。

在科学与文化的交汇处,A型与O型的相遇既是基因编码的必然,也是人类探索自我认知的镜像。当代研究正在解构血型决定论的迷思,转而关注其作为生物标记物的医学价值,以及作为文化符号的社会功能。建议未来研究聚焦于:建立血型与表观遗传学的关联模型,开发基于血型特质的个性化教育方案,以及构建血型文化传播的框架。唯有跨越科学与人文的鸿沟,方能真正理解血型密码背后的生命智慧。