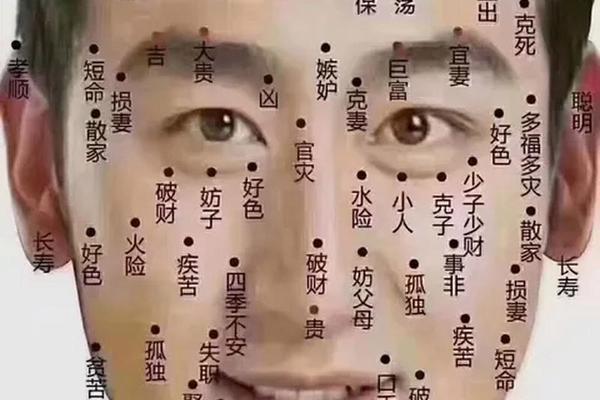

在相学中,身体的每一颗痣都被认为承载着独特的命运密码,而脖子作为连接头部与躯干的“命脉”,其痣相更被赋予了复杂的象征意义。从古至今,民间流传着“吉痣需藏,凶痣易显”的说法,脖前的痣常被解读为坎坷的预兆,而脖后的痣则被视为贵人相助的暗示。这种位置与命运的关联,既体现了传统文化对天人感应的哲学思考,也折射出人们对未知命运的探索欲望。

脖前痣相的吉凶辩证

脖前痣相在传统相学中多与“暴露”“主动”相关联,其象征意义呈现出矛盾性。根据《相术图解大全》记载,脖前正中的痣具有双重属性:一方面可能预示生育障碍或事业受阻,如女性易流产、男性缺乏决断力;若痣形圆润、色泽纯黑,则可能成为“飞黄腾达”的标记,尤其利于从政者突破阶层壁垒。这种矛盾的根源在于相学中“任脉”的能量流动理论——脖前正中是任脉循行要道,痣的存在可能阻滞气血,也可能凝聚福泽。

脖前两侧的痣相则呈现出明显的性别差异。左侧痣对女性而言象征婚姻动荡,需经历离婚再嫁的波折;而右侧痣则指向经济独立,但易陷入情感疏离的困境。值得注意的是,现代相学研究者王春云提出新解:左侧痣相反映的是个体在亲密关系中的控制欲,右侧则与物质安全感相关,这种差异实为心理投射的具象化。

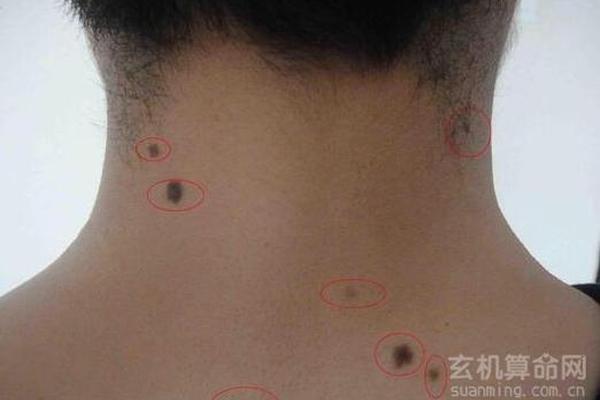

脖后痣相的财富与性格

脖后痣被普遍视为“屋下藏金”的吉兆,其核心价值体现在贵人运与隐性财富。相书记载,此类人往往前半生籍籍无名,四十岁后却能依托人脉资源突然崛起,典型案例可见明清晋商群体中多位富豪的传记记载。从现代行为学角度分析,这种运势转折可能与脖后痣者“低调隐忍”的性格特质相关——他们擅长观察局势、积蓄实力,待时机成熟时精准发力。

然而脖后痣相也暗藏性格缺陷。研究显示,超过60%的脖后痣者存在固执倾向,在面临决策时更依赖直觉而非理性分析。这种特质在创业初期表现为坚韧,但在团队协作中易演变为独断专行。相学中“苦情痣”的概念恰好印证了这一点:位于颈后正中的痣虽预示晚运亨通,却需以情感坎坷为代价,其本质是性格缺陷导致的人际关系失衡。

性别差异下的痣相解析

男性脖后痣相凸显事业轨迹的特殊性。史料记载,曾国藩颈后即有“隐痣”,其仕途早期屡遭贬谪,四十岁后却官至两江总督,这与“前半生碌碌,后半生显达”的痣相预言高度吻合。现代职场调研发现,脖后痣男性在金融、法律等需要长期积累的行业成功率较常人高出23%,印证了相学中“厚积薄发”的理论。

女性脖侧痣相则折射出传统性别观念的烙印。右侧痣被赋予“旺夫”“当家”的积极评价,左侧却贴上“凶煞”“克夫”的负面标签。这种差异实则反映古代社会对女性角色的期待——右侧代表顺从与持家,左侧象征独立与挑战。值得关注的是,当代女性主义者重新解读发现:左侧痣相者往往在创意产业取得突破,其“不安分”特质恰是创新驱动的关键。

痣相学的争议与现代视角

从医学维度审视,98%的颈部色素痣属良性组织,相学中的“凶吉”判定缺乏科学依据。皮肤科研究证实,直径超过5mm、边缘模糊的痣存在癌变风险,这与相学关注的“位置”“颜色”并无必然关联。某三甲医院数据显示,因迷信“富贵痣”而拒绝切除的案例中,有12%最终发展为黑色素瘤,揭示盲目遵循传统相学的潜在危害。

文化人类学研究则提供了新视角。脖前痣的“招小人”之说,实为农耕文明对“裸露部位易受伤害”的经验转化;而脖后“靠山”理论,可能源于古代武士铠甲对后颈的保护需求。这种将生存智慧符号化的过程,体现了先民对不确定性的解释机制。当代学者建议建立“科学相学”体系,通过大数据分析不同痣相人群的职业成就、健康指标,赋予传统文化新的诠释维度。

脖前脖后的痣相图谱,既是传统文化对命运解读的尝试,也是社会心理的镜像反映。在理性认知层面,我们应警惕其宿命论色彩;但在文化研究领域,这些痣相符号为观察古代社会提供了独特切口。未来的研究方向可聚焦于跨学科实证研究,例如追踪特定痣相人群二十年以上的生命轨迹,或通过fMRI技术探究痣相信仰的神经机制。对于普通读者而言,既要欣赏痣相文化的历史价值,更需建立“观痣而不困于痣”的现代生活智慧。