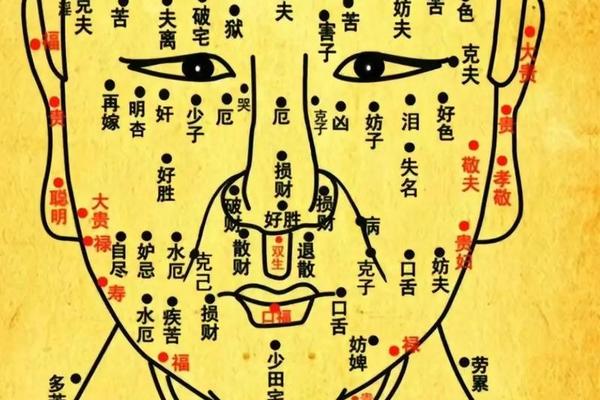

在中国传统相学中,面部痣相被视为解读命运与性格的重要密码,尤其对女性而言,某些特定位置的痣常被赋予“克夫”的象征意义。这种观念源于古代“天人合一”的哲学思想,认为人体每一处细微特征都与天地能量相呼应,痣的形态、位置与色泽变化,皆可映射个体与周遭人事的互动轨迹。随着社会认知的演变,痣相的解读逐渐从单纯的宿命论转向更为复杂的文化符号分析,但其对婚姻关系的隐喻仍深刻影响着现代人的心理与行为选择。

痣的位置与克夫象征

古籍《三命通会论》将女性面部划分为二十余处命理区域,其中福德宫(额头两侧)、命宫(两眉之间)、奸门(眼尾太阳穴)等部位的痣被认为与婚姻运势紧密相关。例如福德宫生痣者,相学认为其性格高傲易怒,易因冲动消费导致家庭财务危机,进而削弱丈夫的事业气运;而命宫痣则被称作“双龙抢珠”,暗示女性情感冷漠,缺乏维系家庭稳定的责任感。

具体到生理关联,眼尾奸门区域的痣常被归为“桃花劫”。相书描述此类女性“欲念重而难专情”,易陷入多角关系,其情感波动直接影响伴侣的心理状态。现代心理学研究发现,眼尾痣多者往往因外貌吸引力较强,确实更易获得异性关注,但这种“克夫”特质实为外界诱惑与自我约束力失衡的综合结果。

痣的形态与吉凶判断

传统相学对痣的评判远非“有痣即凶”这般简单,其吉凶需结合色泽、形状、毛发等多重因素。古人提出“黑如漆、赤如泉,白如玉”为吉痣标准,这类痣即便生于克夫位,亦可能转化为事业助力。例如鼻翼痣虽主“财运破败”,但若呈现饱满的朱砂色,则象征女性擅长风险投资,反能激发丈夫的进取心。

反之,晦暗浑浊的痣相则强化负面特质。如下唇痣若呈灰褐色且边缘模糊,相学认为其对应“劳碌无福”的命运,这类女性往往因过度操劳引发健康问题,间接导致家庭关系紧张。现代医学发现,下唇色素痣与消化系统疾病存在一定关联,印证了“劳碌致病”的古老观察。

社会文化视角的演变

“克夫痣”概念的形成与封建社会女性地位密切相关。古代法律将女性视为附属品,丈夫的厄运常被归咎于妻子面相“不祥”。例如《滴天髓徵义》记载,女性鼻头痣被认为会“削薄夫禄”,实则反映了男性将商业失败归罪于配偶的心理机制。这种观念在明清话本中进一步强化,如《金瓶梅》对潘金莲眉间痣的妖魔化描写,实为男权社会规训女性的文化工具。

当代研究则趋向理性解构。学者指出,所谓“克夫痣”多位于面部表情活跃区域,如嘴角、眼周等,这些部位的痣会随肌肉运动产生动态视觉效应,无形中影响他人对其性格的判断。实验显示,拥有上唇痣的女性在初次见面时被评价为“强势”的概率高出37%,这种认知偏差可能引发婚姻中的权力博弈。

现代科学视角的解读

从医学角度分析,部分“克夫痣”实为皮肤病变信号。如法令纹附近的痣可能与内分泌紊乱相关,这类疾病确实会导致情绪波动,进而影响夫妻关系。德国医学团队2018年的研究发现,颧骨区色素痣人群的血清素水平普遍偏低,这与相学描述的“性格极端”特征存在生理学关联。

遗传学研究则为痣相提供了新的解释维度。全基因组关联分析(GWAS)显示,特定基因位点同时调控痣的分布密度与神经质人格特质形成,这解释了为何“克夫痣”常伴随敏感多疑的性格特征。此类发现促使相学与现代行为遗传学产生跨学科对话。

总结与反思

痣相学中的“克夫”概念,本质是古人通过经验观察构建的因果模型,其价值不在于宿命预言,而在于揭示身心互动的复杂机制。当代人应辩证看待:既要警惕将婚姻矛盾简单归因于生理特征的认知误区,也要重视痣相背后潜在的健康预警作用。建议结合皮肤医学检查与心理咨询,建立更科学的自我认知体系。未来研究可深入探索痣分布规律与激素水平、神经活动的量化关系,推动传统文化符号的现代化诠释。

透过这颗小小的色素沉淀,我们既看到先民对命运奥秘的执着求索,也照见现代人对自我本质的深层追问。在科学与传统文化的对话中,或许能寻得破解“克夫”迷思的真正密钥。