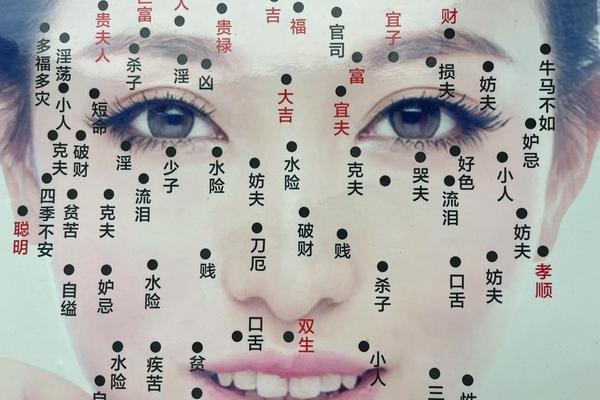

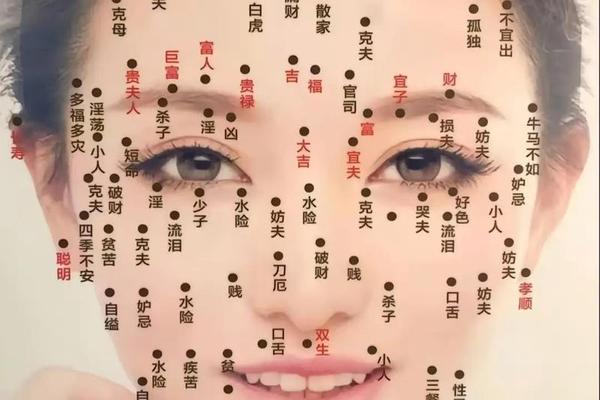

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其理论体系可追溯至古代哲学与医学思想的交融。古人将人体视为“小宇宙”,认为痣的位置、色泽与形状暗含个体命运与健康的密码。例如,额头中央的“福痣”象征智慧与权势,而耳垂的痣则被视为财运与福气的标志。这种分类不仅基于面部区域的象征意义(如额头对应事业、嘴唇对应社交),还结合中医经络理论,认为痣与脏腑功能存在关联。

在民间实践中,痣相形成了复杂的吉凶判断标准。色泽鲜明的红痣或黑痣被归为吉痣,象征机遇与健康;形状不规则或色泽浑浊的痣则被视为厄运的预兆。例如,嘴唇周围的痣若呈朱红色,常被解读为“口福痣”,暗示社交能力与财富积累;但若痣上生毛或颜色暗沉,则可能指向人际关系中的是非。这种二元对立的理论框架,既满足了人们对命运的好奇,也为个体行为提供了隐喻式的解释。

现代医学与心理学的科学审视

现代医学彻底否定了痣相与命运的关联。痣的本质是皮肤黑素细胞的局部聚集,其形成主要受遗传和紫外线暴露影响。医学界更关注痣的健康风险:直径超过6毫米、边缘模糊或颜色不均的痣可能是黑色素瘤的早期表现。例如,鼻部或颧骨的痣若出现异常变化,需优先考虑皮肤癌筛查,而非传统命理寓意。

心理学研究揭示了痣相影响的另一维度——“自我实现预言”效应。若个体相信某颗痣代表好运(如“富贵痣”),其自信心与积极行为可能间接提升成功概率;反之,对“凶痣”的迷信则可能引发焦虑,导致社交回避或决策失误。例如,一项调查显示,30%因“泪痣”而接受点痣术的受访者,术后自我评价显著提升。这种心理机制表明,痣相的影响力更多源于认知偏差,而非神秘力量。

社会文化中的矛盾与调和

尽管缺乏科学依据,痣相仍在当代社会展现出顽强的文化生命力。在娱乐领域,网络流行的“富贵痣测试”通过趣味互动传播传统文化符号;影视作品中,角色痣的设计常被用于暗示人物命运,如《甄嬛传》中眉庄的“眉间痣”强化其悲剧形象。这类现象反映出现代人对传统文化的消费式接纳,既保留神秘色彩,又剥离其严肃的命理功能。

科学与传统的冲突也引发争议。部分美容机构以“改运”为噱头推广点痣服务,却忽视医学风险。数据显示,不规范的点痣操作导致感染率高达12%。对此,学者呼吁建立跨学科对话机制:医学界需加强公众教育,文化研究者则应挖掘痣相的民俗学价值,而非简单否定。例如,日本已将“痣文化”纳入非物质文化遗产,通过博物馆展览实现科学启蒙与传统传承的平衡。

痣相学作为千年文化符号,其价值不在于预测命运,而在于揭示人类对自身与世界的认知演变。从科学视角看,痣的健康意义远大于玄学寓意;从心理学角度,它反映了人类对不确定性的解释需求;而文化维度上,它是民俗智慧的活态载体。未来研究可深入探索痣相信仰的神经机制,或通过大数据分析特定痣相人群的行为模式,从而在科学与人文之间架设新的理解桥梁。对于公众而言,理性看待痣相,既是对科学的尊重,也是对文化遗产的温情守护。