在中国传统相学文化中,痣相被视为窥探命运与亲缘关系的窗口,其中“防父母”这一概念尤为特殊。所谓“防父母”,即某些面部痣相被认为可能对父母的健康、运势或亲子关系产生不利影响。这种观念根植于古代相术与家族的交织,既承载着对血缘纽带的敬畏,也折射出人们对未知力量的想象。随着时代变迁,这一说法在现代科学与理性思潮的审视下,逐渐显露出其文化象征意义与认知局限性。

一、痣相学中的“父母宫”概念

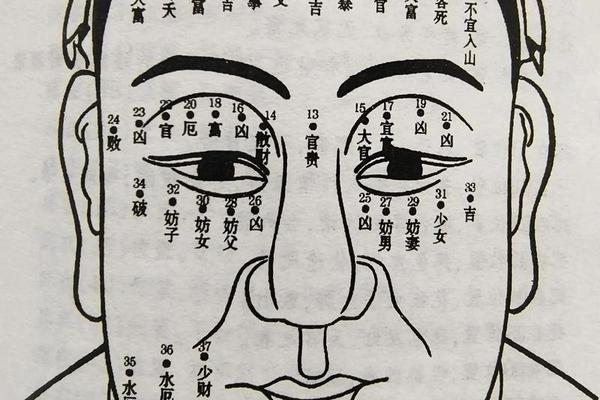

在传统相学体系中,“父母宫”是判断亲缘关系的核心区域,位于前额两侧的日月角。相书《麻衣神相》记载:“日角主父,月角主母”,此处若有痣痕,常被视为与父母缘薄或克亲之兆。例如山根(鼻梁根部)生痣,相学认为可能暗示母亲体弱多病,或父亲事业受阻。这种关联性解释源于古代“天人感应”思想,将人体局部特征与家族气运视为整体系统。

现代研究指出,父母宫理论的形成与古代宗法制度密切相关。在农耕社会中,家族兴衰直接关系生存资源分配,人们通过观察面部特征预判亲缘强弱,实则为规避家族风险的心理防御机制。但需注意的是,相学对“善痣”与“恶痣”有严格区分标准:色泽黑亮、边缘清晰的痣可能减轻负面影响,而灰暗杂乱的痣则被视为凶兆。

二、痣的位置与象征意义解析

具体到面部不同区域,相学赋予的“防父母”含义呈现差异化特征。额头正中的痣被称作“天刑痣”,《相理衡真》记载此痣者“少小离家,难承祖荫”,暗指与父母情感疏离或早年分离。而眉尾延伸至太阳穴的“奸门痣”,则被认为可能引发家庭矛盾,甚至导致父母健康受损。值得注意的是,部分痣相存在性别差异解读,如女性右眉上方的痣可能强化对母亲运势的冲击。

从医学视角看,这些部位的痣多与胚胎发育期的黑色素细胞分布相关,并无病理学依据。但文化人类学研究显示,特定区域的痣因靠近相学认定的“命理穴位”,容易激发联想。例如山根位于面部“十二宫”中的疾厄宫,此处的痣被附会为家族健康隐患的预兆,实则是对人体解剖结构的符号化解读。

三、现代科学对痣相说的解构

皮肤医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞良性增生,其形成受遗传、紫外线照射等客观因素影响,与命运无关。统计数据显示,约90%的成年人面部存在1-5颗色素痣,这与相学所谓“面无善痣”形成鲜明对比。心理学实验表明,人们对“防父母”痣相的关注,往往源于确认偏误——更易记住偶发的家庭变故案例,却忽略绝大多数有痣者父母安康的事实。

社会学家通过田野调查发现,此类观念在当代的存续与家族叙事密切相关。某些家庭将成员面部的特殊痣相与历史中的家族挫折关联,形成代际传递的集体记忆。例如某案例中,家族将祖父早逝归因于孙子眉间红痣,实则祖父死于战乱,与生理特征毫无关联。这种叙事重构揭示出,痣相文化实质是人们对无常命运的主观解释体系。

四、文化隐喻与心理投射机制

从符号学角度分析,“防父母”痣相承载着双重文化隐喻。其一,它将亲子关系的复杂性具象化为可见标记,如眉骨痣象征“逆反”,实则是青春期亲子冲突的投射;其二,它将不可控的生命风险转化为可观察的预警信号,如将突发疾病归因于法令纹痣,本质是对医学无知的补偿机制。这种转化赋予人们虚幻的控制感,成为应对生存焦虑的心理工具。

精神分析学派指出,此类观念可能源自“罪疚转移”心理。当子女遭遇家庭变故时,将责任归咎于自身生理特征,可缓解无能为力的负罪感。例如某咨询案例显示,一位女性因母亲患病而执着于点除鼻翼痣,经疏导才发现其潜意识中将疾病归因于自己“面相不吉”。这种心理机制在集体无意识层面强化了痣相说的传播。

五、当代社会的认知调适路径

在理性思潮影响下,年轻群体对痣相文化的接受呈现工具化特征。网络调查显示,18-30岁人群中,63%将痣相视为传统文化体验而非命运指引,常以娱乐心态参与在线面相测试。部分心理咨询师创新性利用“痣相解读”展开叙事治疗,通过重构痣的文化意义帮助来访者摆脱家族创伤阴影,取得显著疗效。

未来研究可深入探讨痣相文化在移民社群中的变异形态,比较不同文化背景下“防父母”观念的表达差异。分子人类学领域则可追溯特定痣相传说的基因表达关联性,尽管现有证据尚未发现显著联系。教育层面建议加强科学素养培育,如在中学生物课程中增设皮肤特征形成机制模块,从根本上消解迷信认知基础。

“防父母”痣相作为传统文化碎片,既折射出先民对家族兴衰的朴素观察,也暴露了认知局限。在当代语境下,我们应以科学精神辨析其文化价值与认知误区,既保护民俗文化多样性,又避免非理性观念对家庭关系的侵蚀。未来的文化研究需在田野调查与实验论证中寻找平衡,让人文关怀与理性之光共同照亮传统文化的传承之路。