在中国传统文化中,痣相学长期被视为解读命运与性格的密码。无论是《麻衣神相》中“面無好痣”的论断,还是现代社交媒体对“美人痣”“富贵痣”的热议,痣的位置、颜色和形态始终牵动着人们对自身命运的想象。随着科学观念的普及,痣相学究竟是千年智慧的凝练,还是缺乏依据的迷信?其判定标准又如何在传统与现代的碰撞中重新被审视?

一、痣相的判定标准:玄学与经验的交织

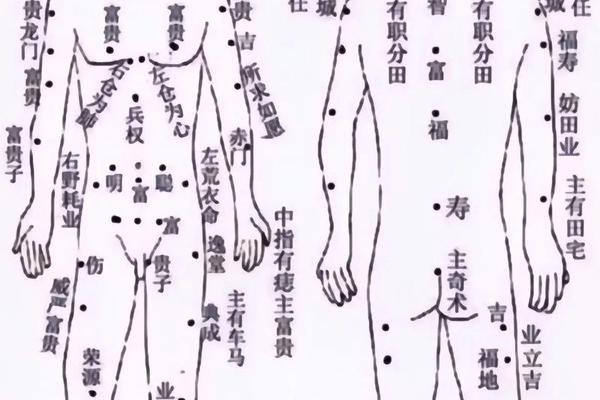

传统痣相学将痣的解读细化为位置、形态、颜色三重维度。在位置划分上,面部被视作“人体宇宙”的缩影:额头象征智慧与早年运势,鼻翼关联财富积累,下巴则预示晚年福泽。例如,鼻头痣常被解读为“正财受阻”,而太阳穴痣则暗示“贵人助力”。这种划分不仅源于《易经》中“天人相应”的哲学观,更与中医经络理论中面部对应五脏六腑的系统相关。

形态与颜色的吉凶判断则更具象化。圆润饱满的红痣被奉为“福泽深厚”的象征,而边缘模糊的黑色痣则可能被视为“厄运征兆”。古典相书《痣相大全》甚至提出“痣上生毫”的特殊形态,认为毛发旺盛的痣能带来富贵。这些标准虽缺乏生物学依据,却通过代际传承形成了一套自洽的符号体系,反映出古人通过观察归纳建立认知框架的努力。

二、痣相的绝对性与相对性:命定论中的变量

痣相学表面强调“一痣定乾坤”,实则暗含动态平衡的哲学。以“显痣多凶,隐痣多吉”的基础理论为例,面部显性痣虽被普遍视为不祥,但若呈现红润光泽,亦可转化为“贵人之相”。这种矛盾性在嘴唇痣的解读中尤为明显:上唇痣既象征“食禄丰厚”,也可能暗示“口舌是非”,其具体含义需结合个体整体面相综合判断。

现代案例研究进一步消解了痣相的绝对性。英国伦敦大学对1800对双胞胎的追踪发现,痣的数量与端粒长度呈正相关,提示生物学衰老速度的差异,但该研究同时指出,痣多者罹患黑色素瘤的风险也显著增加。这揭示出传统吉凶判断与科学实证间的割裂:一颗被视为“财运亨通”的痣,在皮肤镜下可能呈现癌变征兆。

三、科学与传统的碰撞:解构中的重构

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射、激素变化等多重因素影响。这与相学将痣归因于“先天命数”的论断形成根本冲突。哈佛医学院的病理学研究显示,手掌、足底等易摩擦部位的痣确有较高癌变风险,这种基于实证的风险评估,远比“妨父克妻”等模糊预言更具现实指导意义。

但完全否定痣相学的文化价值亦有失偏颇。心理学实验表明,特定位置的痣会显著影响他人对其性格的感知。例如,眉间痣常被关联为“果敢坚毅”,这种社会认知虽无科学依据,却可能通过“自我实现预言”机制影响个体行为模式。当代跨学科研究正试图搭建传统智慧与现代科学的对话桥梁,例如通过大数据分析痣的位置与职业成就的相关性,或从社会心理学角度解析痣相标签的群体认知机制。

总结与展望

痣相学作为传统文化遗产,其价值不在于预测命运的精确性,而在于提供了一套理解人体与命运关系的认知范式。在科学语境下,我们既需警惕“痣多寿长”等伪科学论断,也应承认其作为文化符号的社会心理功能。未来研究可深入探索两方面:一是建立传统痣相描述与现代医学指标的对照数据库,二是通过神经影像学技术解析“面相认知”的脑机制。对于公众而言,理性态度在于——欣赏眉间痣的美学意蕴时,不忘用ABCDE法则检查其形态边界;在茶余饭后谈论“福痣”传说之际,更要主动做好防晒与皮肤监测。毕竟,真正决定命运的,从来不是皮肤上的一粒色素,而是我们对科学与传统的清醒认知。