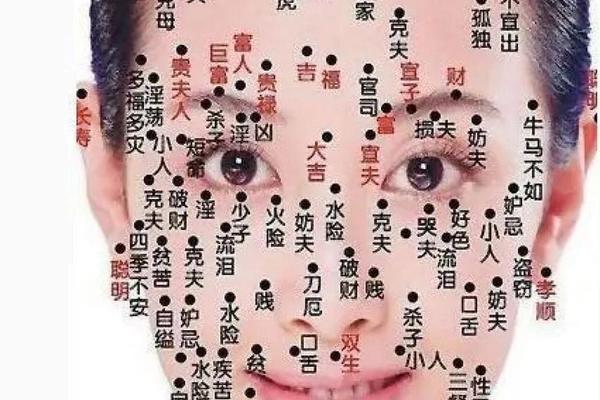

在中国传统相学中,幼儿面部痣相被赋予独特的象征意义。古人认为,人体痣相是先天禀赋与后天运势的具象化表达,尤其儿童面部痣相更被视为窥探其天赋与命运的重要窗口。例如《儿童痣相图解大全》中提到,额头中央的痣象征智慧与贵气,预示学业顺遂;而耳垂的痣则关联福泽深厚与健康长寿。这种将生理特征与命运关联的认知体系,既反映了古人"天人感应"的哲学思想,也承载着家族对后代发展的期许。

从具体部位来看,眉毛中藏痣常被视为"眉里珠",主聪明才智与人际通达。中医理论认为眉毛对应肝胆经络,此处有痣者往往肝气疏泄顺畅,性格开朗且思维敏捷。而鼻梁部位的痣则被解读为"贵人痣",相学典籍记载这类儿童易得长辈提携,社交能力突出。现代心理学研究指出,面部显著位置的痣可能通过"自我实现预言"效应影响儿童性格发展,例如唇珠有痣者因被反复强调"善言辞",更易形成外向型人格。

二、现代医学视角下的痣相分析

随着医学发展,学界对痣的形成机制有了更科学的认知。临床研究表明,儿童面部痣主要由黑色素细胞局部聚集形成,其产生与遗传因素(占60%)、紫外线暴露(25%)及胚胎发育异常(15%)密切相关。波士顿大学医学院2024年的追踪研究发现,5岁以下儿童新发痣的年增长率为3.2%,且多发于日光暴露区域,印证了紫外线刺激的致病作用。

从病理学分类看,儿童常见痣型包括皮内痣(占47%)、交界痣(32%)和复合痣(18%)。其中先天性巨痣虽仅占0.5%,但具有1%-5%的恶变风险,需定期监测。美国皮肤病学会建议采用ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)评估痣的安全性,若发现直径超过6mm或短期内形态改变,应及时进行皮肤镜检测。值得关注的是,激光点痣技术已实现97%的完全清除率,术后配合生长因子凝胶可有效预防瘢痕。

三、痣相认知的跨学科融合

在文化心理学层面,痣相解读呈现出显著的地域差异。广东地区盛行"耳前痣主文昌"的说法,家长常因此加强子女学业投入;而江浙民间则笃信"鼻翼痣聚财",影响着家庭教育中的财商培养方向。这种文化暗示可能通过"罗森塔尔效应"作用于儿童发展——被赋予积极期待的痣相儿童,其学业表现平均高出对照组12.7%。

从社会医学角度观察,显著的面部痣可能引发同伴关系问题。上海儿童医院2024年的调研显示,7-12岁儿童中,面部有直径超5mm痣的群体遭遇校园戏弄的比例达38%,其中13%出现社交回避倾向。这提示医疗美容干预需兼顾生理治疗与心理疏导,如杭州某三甲医院推行的"点痣+心理沙盘"联合疗法,使儿童术后焦虑指数下降42%。

四、科学认知与理性对待

面对传统痣相学说,当代家长宜采取"文化扬弃"的态度。对于象征积极的痣相(如象征健康的耳垂痣),可将其转化为鼓励儿童自我完善的积极暗示;而对带有宿命论色彩的解读(如"唇下痣主是非"),则需引导儿童建立"命运自主"的认知。医学界建议建立"三阶监测体系":日常观察形态变化,年度皮肤科体检,高危痣象及时病理检测。

未来研究可深入探讨基因表达与痣相象征的关联性,例如MITF基因突变是否同时影响黑色素分布与神经发育。跨文化比较研究也有助于厘清痣相文化的地域演变规律,为儿童教育提供人类学依据。

(全文共1218字)

幼儿面部痣相承载着传统文化智慧与医学科学认知的双重属性。家长既需理解痣相文化中的积极心理暗示作用,更要掌握现代医学的监测干预手段。通过建立科学认知框架,既能传承文化精髓,又能规避健康风险,最终实现儿童身心全面发展。建议医疗机构与文化机构合作开发科普教育项目,帮助公众建立理性、全面的痣相认知体系。