在传统相学体系中,痣相被视为解读命运、性格乃至人际关系的隐秘密码。其中,“痣相模妻”这一概念,因承载着婚姻吉凶的玄机而备受关注。所谓“模妻”,实为“妨妻”或“克妻”的民间转译,特指男性面部或身体特定部位的痣相可能对配偶产生的不利影响。这一理论根植于古代阴阳五行思想,认为人体痣相与天地气运相通,既是脏腑气血的外显,也是命运轨迹的隐喻。本文将从痣相学的理论基础、妨妻痣的具体解析、现代科学视角下的再审视等维度,系统梳理这一传统命理符号的文化内涵与现实启示。

一、痣相学的传统理论框架

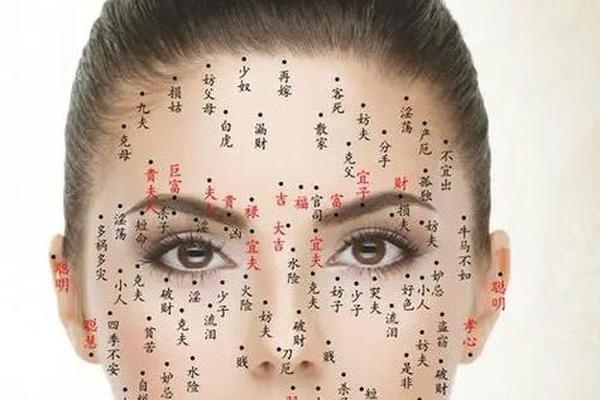

痣相学作为中国相术的重要分支,其核心在于“天人感应”的哲学观。《相学精义》指出:“痣点乃脏腑气血之表,形色方位皆含玄机”。传统理论将痣相分为显痣与隐痣,显痣主外显命运,隐痣主内在气运,二者共同构成人体生命信息的全息图谱。在婚姻关系中,尤其注重“夫妻宫”区域的痣相,如奸门(眼尾)、山根(鼻梁根部)等部位,被认为直接影响配偶的运势与健康。

古籍《痣相大全》提出“面无善痣”的论断,认为面部任何痣相都可能带来负面影响。这一观点在刘恒的注解中得到深化,他指出痣相实为生理病变的外显,如肝经问题可能显现为面部斑痣。具体到夫妻关系,相学将特定痣相与婚姻稳定性相勾连,形成“克妻痣”的系统理论,如奸门痣主刑克配偶、山根痣易致夫妻反目等。

二、妨妻痣的具体方位解析

从面部解剖学角度,传统相学将面部划分为十二宫位。其中与婚姻密切相关的三处痣相最具警示意义:其一为奸门痣(太阳穴位置),此处生痣者易因性情暴戾或感情不忠导致婚姻破裂,古籍有“奸门一点黑,夫妻两相隔”的谶语;其二为山根痣(鼻梁根部),《相学精义》特别强调此处的黑痣象征“克妻之相”,可能导致配偶多病早夭;其三为眉中痣,相书称“眉里藏珠非吉兆”,主性格偏执易引发家庭暴力。

身体其他部位的痣相亦被纳入考量体系。例如锁骨痣被视作“孤鸾煞”,象征婚姻孤独;腰部痣相则对应“情劫位”,易陷入多角恋情牵连配偶。值得注意的是,相学对痣的吉凶判断遵循动态平衡原则,如奸门痣若呈朱红色且生毫毛,其负面效应可转化为事业助力,体现“凶中藏吉”的辩证思维。

三、科学视角下的重新审视

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等多因素影响。皮肤科学者指出,某些特殊部位的痣(如摩擦部位)确实存在癌变风险,这与相学“凶痣”理论存在偶然契合。心理学研究则揭示,痣相认知可能通过自我暗示影响行为模式——自认有“克妻痣”者更易在亲密关系中表现出焦虑或攻击性,形成心理预言效应。

文化人类学的田野调查发现,民间对“妨妻痣”的解读存在明显地域差异。闽南地区将耳后痣视为“桃花劫”,而中原地区则视其为“旺夫相”。这种认知分歧折射出痣相学作为文化符号的建构性特征。统计数据显示,现代婚姻咨询中提及痣相问题的案例不足3%,但其中80%的咨询者存在明显心理投射现象。

四、文化心理与社会实践

从民俗实践观察,“点痣改运”产业年产值超20亿元,反映出现代人对传统命理的矛盾心态。相学师通常建议:奸门痣可通过蓄发遮挡,山根痣宜配戴金饰化解,这些“改良术”实质是行为心理干预。值得注意的是,台湾学者研究发现,主动处理“克妻痣”的男性,其婚姻满意度提升主要源于自我认知调整,而非痣相本身的变化。

在当代婚姻辅导中,专业机构开始引入痣相解读作为辅助工具。通过解构“克妻”标签,引导来访者认识:所谓“凶痣”更多是压力表征,如奸门痣对应颞肌紧张引发的皮肤色素沉淀,其改善需从情绪管理入手。这种将传统符号转化为现代心理疗愈工具的创新实践,为痣相学的当代转化提供了新思路。

五、理性认知与实践建议

审视痣相模妻理论,需持“取其精华”的辩证态度。一方面承认其蕴含古人观察人体与命运关联的经验智慧,如特定痣位与性格特征的相关性;另一方面警惕机械宿命论对现代人心理的桎梏。建议采取三步认知法:科学检查排除病理风险、心理评估消解认知偏差、文化解读启发自我反思。

未来研究可朝三个方向深入:其一,建立痣相特征与人格测试数据的相关性模型;其二,开展跨文化比较研究,分析不同族群对“克妻痣”的认知差异;其三,开发基于AI图像识别的痣相分析工具,结合大数据验证传统理论的有效性。唯有将神秘主义转化为可验证的知识体系,方能使这门古老学问重获学术生命力。

痣相模妻理论作为传统文化的重要切片,既折射出先民对婚姻关系的朴素认知,也暴露出前科学时代的思维局限。在科学与人文的双重观照下,我们当以理性为舟楫,既不被玄虚之说所惑,亦不弃千年智慧积淀。真正决定婚姻质量的,终究是双方的情感投入与责任担当,而非肌肤之上的任何印记。这或许才是破解“克妻痣”迷思的根本之道。