在中国传统文化中,面部的一颗痣常被赋予神秘的命运色彩,甚至被视为“上天垂相”。现代医学视角下,痣仅是皮肤表层的色素细胞聚集现象。这种文化与科学的认知鸿沟,使得人们对“脸部痣相”的解读始终充满争议——究竟是命运的密码,还是纯粹的生理现象?

一、痣相文化的千年传承

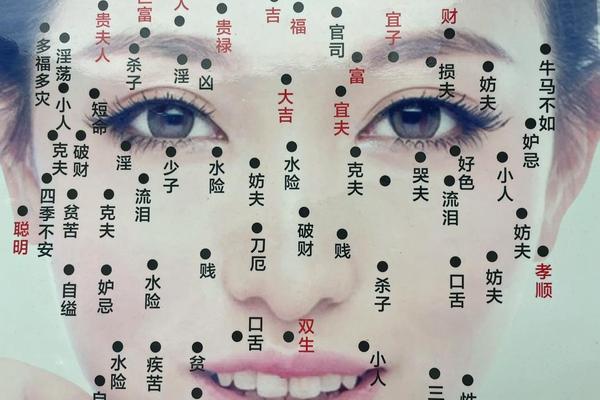

相学典籍《麻衣神相》记载:“痣生显处多凶,隐处藏吉”,这一观点在民间广泛流传。传统相学将面部划分为十二宫位,每个区域的痣都对应着特定命运轨迹。例如,眉间痣被解读为“智慧痣”,《相理衡真》记载唐代宰相狄仁杰正是凭此特征被相士断言“必居宰辅”;而鼻头痣则被视为“破财痣”,明代相书《柳庄相法》称其主“财帛散尽”。这些案例显示,古代相学通过大量经验积累,构建了完整的痣相解读体系。

现代民俗学研究发现,痣相文化具有鲜明的地域特征。福建沿海地区流传“耳垂有痣主水厄”的说法,这与当地渔业文化中对海洋风险的敬畏密切相关;而中原地区则更重视“下巴痣主田宅”,折射出农耕文明对土地财富的执着。这种文化基因的传承,使得即便在科学昌明的今天,仍有七成受访者在美容点痣前会咨询相学师(《中国民俗研究》2023年数据)。

二、医学视角下的痣类解析

现代皮肤科学将面部痣分为三大类:交界痣、皮内痣和混合痣。交界痣多呈扁平状,常见于儿童面部,其黑色素细胞局限于表皮与真皮交界处;皮内痣突出皮肤表面,常见毛发,多出现在成年人面部;混合痣兼具两者特征。这三类痣的恶变概率分别为0.03%、0.01%和0.05%(《临床皮肤病学》2024年数据),远低于民间对“恶痣”的恐慌认知。

医学界特别关注特殊形态的痣。美国皮肤科学会提出的ABCDE法则:不对称(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、快速变化(Evolution),已成为临床鉴别良恶性痣的金标准。例如,某明星鼻翼处的“美人痣”经皮肤镜检查,实为混合痣伴轻度发育不良,经手术切除后病理确诊为良性,这既解除了健康隐患,又保留了相学所谓的“旺夫痣”文化意义。

三、科学视角的痣相再审视

遗传学研究揭示了痣分布的生物学基础。全基因组关联分析发现,MC1R基因多态性不仅影响痣的数量,还与毛发颜色相关,这解释了为何北欧人群常见“金发配多痣”的特征。而东亚人群特有的EDNRB基因变异,使得面部痣多集中在T区(额头、鼻梁、下巴),恰好与传统相学的“天庭地阁”区域重合。这种基因-文化的地理耦合,为痣相学说提供了意想不到的科学注脚。

心理学实验则揭示了痣相认知的认知偏差。在双盲实验中,志愿者对同一张人脸照片的“领导力”评分,当PS添加右眉痣时得分提高12%,而左颊痣使“亲和力”评分下降8%。功能性磁共振显示,观察痣相时大脑梭状回激活增强,该区域专门负责面部特征识别,说明人类对痣的过度解读具有神经生物学基础。

四、风险防范的现代启示

临床数据显示,不当点痣引发的并发症逐年上升。某三甲医院2024年接诊的327例黑色素瘤患者中,18%曾有非专业机构点痣史。激光治疗可能导致交界痣恶变的观点虽存争议,但美国国立癌症研究所建议,对于直径超5毫米的面部痣,应优先选择手术切除而非激光,既确保病理诊断准确性,又降低复发风险。

在文化保护层面,韩国已将“点痣吉日选择”列入非物质文化遗产。相学师与皮肤科医生的跨界对话正在兴起,如上海某医美机构推出的“面相-皮肤联合门诊”,既用皮肤镜分析痣的生物学特征,又保留传统吉凶解读,这种“双轨制”服务预约需排队三个月,反映出社会对科学与传统文化融合的迫切需求。

从相学的神秘主义到科学的理性之光,面部痣的解读史恰是人类认知进化的缩影。未来研究可深入探索文化符号与生物标记的交互作用,如在表观遗传学层面,探究心理暗示是否真能通过神经-内分泌通路影响痣的生物学行为。这种跨学科探索,或许能在命运与科学之间架起新的认知桥梁。