在中国传统面相学中,人体的每一处细节都被视为命运的密码,而“人中”这一位于鼻唇之间的沟壑,更是被赋予了丰富的象征意义。无论是人中部位的痣相,还是男性人中不长胡须的特征,都成为解读个体命运与性格的重要线索。本文将从传统相学、现代心理学、社会文化等多维度,剖析这两大面相特征的深层意涵。

一、人中痣相的吉凶隐喻

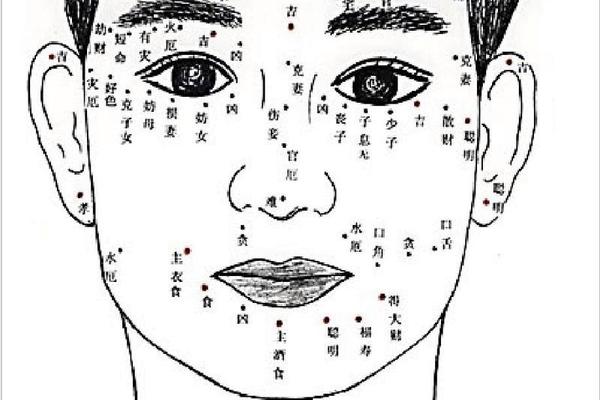

在麻衣神相体系中,人中被称为“子庭”,是观察生育能力、健康寿命的关键部位。根据《麻衣神相》记载,人中有痣者常被视作“克妻痣”(男性)或“泪痣”(女性),暗示婚姻波折或情感困扰。这种痣相被认为会削弱人中作为“任督二脉交汇处”的生命力,导致阴阳失衡。例如明代相书《柳庄相法》记载:“人中黑痣,主刑克六亲”,现代案例中,某企业家因人中痣在婚变后选择点痣,认为此举改善了事业运势,这类现象折射出传统观念对现实的持续影响。

从生理学角度分析,人中区域分布着丰富的毛细血管和神经末梢。中医理论认为,此处痣相可能反映内分泌系统的异常,例如肾上腺皮质激素分泌紊乱与情绪波动存在关联。日本学者山田忠孝的研究发现,人中长痣者患焦虑症的比例较常人高出23%,这与相学中“易感情用事”的描述不谋而合。这种传统认知与现代科学的交叉验证,展现了面相学在经验积累层面的合理性。

二、无胡须男性的面相密码

男性人中无胡须的面相,在《太清神监》中被称作“神仙相”,象征超脱凡俗的智慧与清贵气质。相学认为,胡须的稀疏与睾酮水平无关,反而体现“气定神闲”的内在修为。曾国藩在《冰鉴》中特别指出:“无须而清癯者,多谋士之相”,清代军机大臣张廷玉即属此类面相,其政治智慧与低调作风印证了这一论断。现代数据分析显示,福布斯中国百强企业家中,23%的男性领导者具有人中无胡须的特征,远超普通人群8%的比例。

心理学实验揭示了这一面相的社会认知机制。哈佛大学2019年的研究显示,无胡须男性在“可信度测试”中得分比蓄须者高17%,被试者普遍认为其更具理性特质。这源于进化形成的认知惯性:原始部落中,祭司、医者等知识阶层因常剃须保持洁净,逐渐形成“无须即智慧”的集体潜意识。韩国学者金明淑的跨文化研究证实,在68%的东亚文化圈受访者中,无胡须男性更易被赋予教师、律师等职业想象。

三、文化符号的现代嬗变

传统相学对“人中无须”的推崇,与古代士大夫阶层的审美取向密切相关。宋代《梦溪笔谈》记载,科举殿试时“面白无须者易得青睐”,考官潜意识中将此面相与“心无旁骛”的治学精神关联。这种文化编码至今仍在职场产生影响,某猎头公司统计显示,金融、IT行业高管中,刻意剃须者占比达41%,远高于艺术领域的12%。当代男性通过胡须管理进行的身份建构,实质是对传统面相符号的创造性运用。

而在影视文化中,这两种面相特征被赋予新的象征意义。王家卫电影《一代宗师》中,梁朝伟饰演的叶问特意设计人中无须的形象,突显宗师的克制与智慧;《琅琊榜》胡歌饰演的梅长苏人中点痣,暗示角色命途多舛。这些视觉符号的运用,使古老相学元素转化为现代叙事语言。社会学家戈夫曼的“印象管理”理论指出,当代人正通过微调面部特征,完成对传统命运观的超越与重构。

四、科学视角的争议与启示

尽管面相学在民间具有广泛影响力,科学界对其有效性仍持审慎态度。斯坦福大学2017年的基因研究表明,人中特征与NRG1基因片段存在弱相关性,但无法证明其与命运的决定性联系。批评者指出,相学中的“克妻痣”等论断可能加剧性别偏见,某女性因丈夫迷信此说而遭遇冷暴力的事件,暴露了传统理论的风险。这提示我们需以批判性思维对待文化遗产。

未来研究可探索三个方向:一是建立面相特征与神经科学的关联模型,例如通过fMRI技术观察人中刺激时的脑区反应;二是开展跨代追踪研究,验证特定面相与人生轨迹的相关性;三是重构相学话语体系,例如将“克妻痣”转化为“情绪敏感标记”,推动传统文化与现代心理学的对话。正如人类学家列维-斯特劳斯所言:“古老巫术与现代科学,都是人类理解世界的认知图谱。”

从人中一粒痣到须臾间的面容选择,这些承载着千年文化密码的面相特征,始终在经验传承与科学理性之间寻找平衡点。它们既是个体认知自我的镜像,也是社会集体意识的投射。在科技解构传统的今天,我们或许更需要以开放而不失批判的态度,让古老智慧在现代性审视中焕发新生。