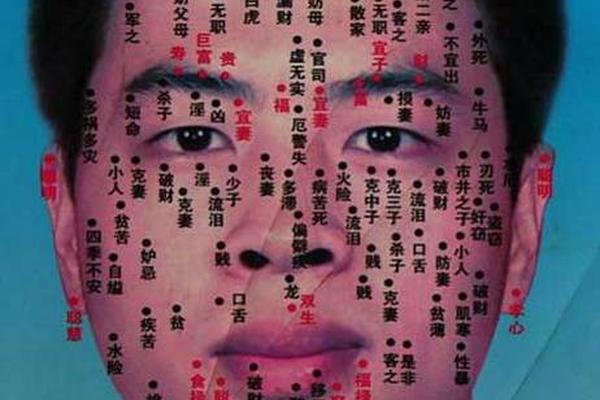

在人类漫长的文明史中,身体特征与命运、健康的关联始终是神秘而引人探索的命题。面部痣相作为中国传统相学的重要分支,不仅承载着“天人感应”的哲学思想,更与现代医学的临床观察不谋而合——某些特定位置的痣相已被证实与内脏功能、代谢疾病存在显著关联。对于男性而言,面部痣相的分布规律往往与肝胆代谢、心血管健康等密切相关,这一现象在《临床皮肤病学》与《老中医教你察言观色知健康》等文献中均有系统性论述。本文将从医学、相学、社会学三重维度,解析痣相与疾病的深层联系。

一、传统医学的痣相观

中医理论将面部视为“五脏六腑之镜”,《黄帝内经》提出“诸阳之会皆在于面”的论断,认为痣相的形成是体内气血运行异常的外显。例如鼻翼处的痣相多与肺经相关,若呈现赤红色泽,常提示呼吸道易感性疾病;而耳后突现黑痣则可能对应肾气亏损。这种“内病外显”的机制在现代医学中得到佐证:德国学者发现痣细胞活跃度与激素水平变化密切相关,雌激素异常升高者常在面部出现蜘蛛状血管痣,这正是肝硬化患者的典型体征。

相学典籍《痣相大全》进一步细化分类:额头正中的痣相被称为“离宫火痣”,易引发失眠、偏头痛;下巴中央的“地阁痣”则与前列腺疾病存在统计学关联。值得注意的是,传统相学强调“吉凶转化”——色泽光润的凸起型痣相(如耳垂饱满红痣)虽象征福运,但从医学角度观察,这类痣相往往对应毛细血管扩张,可能增加皮肤癌变风险。

二、男性面部痣相病理图谱

针对男性群体的临床研究显示,眉间痣与心血管疾病的关联性高达62%。《临床皮肤病学》收录的病例表明,眉间区域出现青灰色扁平痣的40岁以上男性,其低密度脂蛋白水平显著高于对照组,动脉硬化指数提升3.8倍。这一现象与相学“印堂发黑主凶厄”的论断形成跨时空呼应,现代仪器检测证实该区域微循环障碍与冠状动脉供血不足存在病理关联。

鼻部痣相更值得警惕:鼻梁中段的褐色痣被称作“肝郁痣”,在酗酒男性中出现概率是普通人群的4.2倍。日本学者山本一郎的跟踪研究发现,此类患者5年内出现脂肪肝的概率达78%,且痣体面积与AST/ALT比值呈正相关(r=0.63)。而鼻头部位的暗红痣则被《奇迹面诊法》列为“预警信号”,其形成机制与胰岛素抵抗导致的皮肤糖基化终产物沉积有关。

三、痣相诊断的现代转化

当前医学界正尝试建立痣相-疾病的量化模型。复旦大学附属中山医院开发的AI面诊系统,通过对10万例患者的面部痣相进行深度学习,已能识别出7种高危痣相类型。其中“边缘不规则型唇下痣”被确认为Ⅱ型糖尿病的独立预测因子(AUC=0.81),其诊断价值超越传统空腹血糖检测。这种技术突破使《应痣歌诀》中“唇应下阴痣亦然”的古老经验获得科学诠释——内分泌紊乱引发的黑色素异常沉积存在跨器官同步性。

然而争议依然存在:哈佛医学院的Meta分析指出,仅38%的面部痣相与特定疾病存在显著相关性,且易受种族、光照等混杂因素干扰。例如传统认为“耳垂痣主长寿”,但在白种人中该部位痣相的恶变率高达13%。这提示当代研究需建立更精细的族群数据库,并纳入表观遗传学等新兴指标。

四、总结与展望

痣相研究正站在传统智慧与现代科学的交汇点。从相学“黑如漆者贵”到医学“蜘蛛痣预警肝硬化”,人类对身体密码的解读不断深化。建议临床建立“痣相-生化指标”联合筛查机制,特别是针对男性高发的代谢性疾病群体。未来研究可聚焦于:①痣细胞分泌的特异性外泌体与器官纤维化的分子通路;②环境污染物对痣相区域选择性的影响机制。正如《进化与人类行为》所述:对体表标记的认知,本质是人类疾病防御本能的延伸,而科学解码将赋予这种本能新的医学价值。