痣相学作为中国传统相术的重要组成部分,蕴含着古人对天人合一的哲学思考。早在先秦时期,《易经》便提出“观物取象”的理念,而人体上的痣被视为自然与命运关联的微观体现。古人认为,痣的生成并非偶然,而是“上天垂相”,通过其位置、形态与色泽,可窥探个体的性格、运势甚至健康。例如《痣相大全》中记载:“黑如漆、赤如泉,白如玉者,方主大富贵”,这种将痣色与命运挂钩的观念,反映了古代医学与玄学的交织——中医认为气血状态显于体表,而痣相则进一步赋予其吉凶寓意。

从文化视角看,痣相学与古代社会等级制度密切相关。例如额头正中的“天庭痣”象征贵气,暗合儒家对“正位”的推崇;而耳后痣被解读为“克亲”,则折射出宗法制度下对家族的重视。这种将人体部位与社会角色对应的逻辑,本质上是将身体符号化,服务于传统社会的秩序构建。

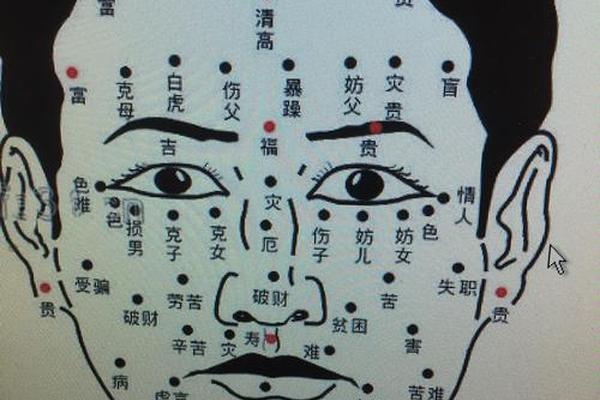

二、面部痣相的吉凶密码解析

面部作为最显性的相术观察区,痣的分布被赋予复杂的象征意义。以眉眼区域为例:眉间痣被描述为“自满极端”,暗示成功与失败的两极运势,可能与古代“印堂主命”的观念相关;而眼尾痣则指向“桃花劫”,源于面相学中“奸门”对应婚姻宫的理论。现代心理学认为,眉眼是情绪表达的核心区域,此处的痣可能通过影响他人观感间接改变人际互动,从而印证“自我实现预言”效应。

唇部与下巴的痣相则关联食禄与家庭。上唇痣被称作“重感情”,下唇痣则对应“劳碌命”,这种差异或与古代社会对男女角色的预设有关——女性唇痣多强调情感属性,男性则关联事业。有趣的是,现代医学发现唇周神经分布密集,此处的色素痣可能因饮食刺激增大,古人将其与“贪食”“漂泊”联系,或许是对生理现象的隐喻解读。

三、痣相形态的深层象征体系

痣的吉凶不仅取决于位置,更与形态特征紧密相关。传统理论提出“五色辨痣法”:纯黑主贵,朱红兆福,灰褐则为凶相。例如耳上红痣象征“才华横溢”,而鼻翼灰痣预示“财运不佳”,这种色彩分类暗合古代五行学说——黑色属水主智,红色属火主礼,色彩纯度对应个人德行的“清浊”。

形状方面,“圆润饱满”为吉痣的黄金标准。如头顶隐藏的圆痣代表“逢凶化吉”,因其符合传统文化对“天圆地方”的宇宙认知;而边缘模糊的痣被视为“散财之相”,可能源于对不规则形态的本能排斥。现代生物学研究显示,良性痣多呈对称圆形,恶性黑色素瘤常边缘不规则,古人虽无科学依据,却通过经验总结出类似规律。

四、科学视角下的痣相再审视

现代医学揭示,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传与紫外线照射影响。从病理学角度看,某些“凶痣”特征(如快速增大、颜色不均)确实是皮肤癌变信号,古人将此类痣与“厄运”关联,或许是对疾病征兆的原始记录。心理学研究则发现,对痣相的迷信可能形成心理暗示——自认“克夫痣”者易在婚姻中焦虑,反而诱发矛盾。

文化人类学研究表明,痣相学的区域差异反映地方信仰。例如北方更重视额头痣的官运象征,南方则强调耳垂痣的财运寓意,这与地域经济形态(北方官僚文化、南方商贸传统)形成微妙呼应。这种文化多样性提示,痣相解读需结合具体语境,而非绝对化。

痣相学作为跨学科的文化标本,既承载着古人观察自然的智慧,又掺杂着历史局限。其价值不在于占卜功能,而在于为研究传统医学、社会学及民俗心理学提供独特视角。未来研究可深入两方面:一是建立痣相特征与中医体质的对照数据库,二是通过眼动实验分析不同痣相对人际判断的量化影响。对公众而言,理性态度至关重要——既欣赏其文化意涵,又警惕过度迷信,发现异常痣变及时就医,方为对待身体符号的科学之道。