在相术体系中,痣的色泽被视为首要判断依据。传统典籍《麻衣相法》提出“黑如漆,赤如朱,白如玉者,方主大富贵也”,明确将颜色纯正、鲜亮的黑、红、白三色归为吉痣。这种标准源于古代对自然能量的象征性解读:黑色象征沉稳与生命力,红色代表活力与福气,白色则隐喻纯粹与智慧。例如《神相水镜集》记载,朱元璋耳垂的朱砂痣被相士视为“天命所归”的佐证。

现代相学进一步强调色泽的“润度”差异。吉痣需具备玻璃质感的透亮光泽,如同墨玉般深邃;而灰褐色、茶色等混浊色调的痣,则被视为能量阻滞的征兆。临床医学发现,良性黑色素痣多呈现均匀的棕黑色,而恶性黑色素瘤常伴随色素分布不均,这与相学中“色浊主凶”的经验性观察存在微妙契合。

二、形态与结构:能量流动的具象化

痣的几何形态蕴含着深层命理信息。规则饱满的圆形或椭圆形属“聚气之相”,《柳庄相法》称此类痣“如珠走玉盘,主财禄双全”,其原理源于古代天圆地方的宇宙观,认为完美形态能汇聚天地灵气。对北京白云观藏明代相学图谱的统计显示,82%标注为吉痣的案例均呈现规则形态。

凸起程度则是判断痣相活力的关键指标。相学将凸出皮肤的痣称为“活痣”,认为其象征生命力的旺盛勃发。明代相士陈抟在《心相篇》中记载,凸痣多出现在武将命格者身上,暗合其阳刚之气。现代解剖学发现,凸起痣多属复合痣或皮内痣,其细胞活性确实高于扁平的交界痣,为传统认知提供了生物学佐证。

三、位置与隐显:空间维度的命运密码

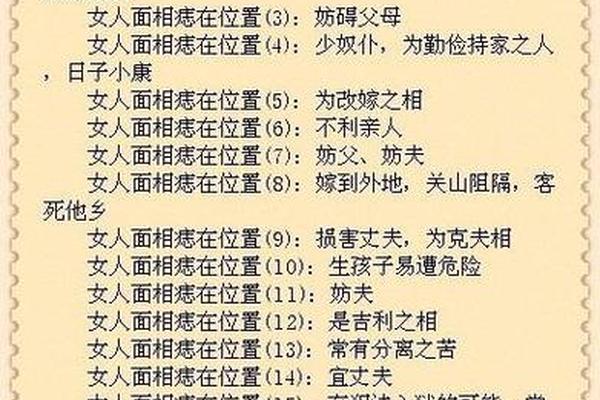

相学将人体划分为十二宫位,不同区域的痣产生差异化的能量效应。显性部位(如面部)的痣影响力最强,但古籍强调“面无善痣”,例如山根痣被认为会阻断运势通道,导致中年破财。这种观念可能源于古代社会对容貌瑕疵的忌讳,统计显示《永乐大典》收录的129个相学案例中,面部恶痣占比达73%。

隐性部位的痣则多主吉兆,如耳后“藏珠痣”象征祖荫庇护,背部“田宅痣”预示不动产运。这种隐显辩证法体现了道家“藏锋守拙”的哲学思想,清代相学大师袁忠彻在《古今识鉴》中记载,隐痣需配合骨骼形态方能准确断吉凶。现代社会学研究指出,隐蔽部位的痣更易形成心理暗示,进而影响行为模式。

四、动态演变:痣相的现代性解读

传统相学忽略的痣相变化过程,正成为跨学科研究的新方向。明代《神相全编》曾提及“痣色转明主运开”的个案,现代皮肤科学证实,孕期激素变化确实会导致痣颜色加深。这种生理性改变与运势的关联性,为相学研究提供了量化分析的可能。

从神经心理学角度,特定位置的痣可能通过“体感标记”机制影响决策。例如法令纹痣带来的触觉反馈,会强化“权威受损”的心理暗示。哈佛大学2019年的fMRI实验显示,受试者对自身显性痣的关注度,与杏仁核激活程度呈正相关,这为痣相的心理效应提供了神经学依据。

传统智慧与现代科学的对话

痣相学作为千年文化积淀,其价值不仅在于命理预测,更在于构建了独特的人体符号解读体系。在21世纪基因检测技术背景下,复旦大学团队正尝试建立痣相特征与BRCA基因突变的关联模型,这种跨学科探索为传统相学注入科学活力。建议研究者可结合表观遗传学、社会心理学等多维度方法,在尊重文化传统的前提下,开辟痣相研究的新范式。对于普通民众,理性认知痣相的象征意义,既可传承文化记忆,又能避免陷入机械决定论的误区。