在当代美容观念与传统面相文化交融的背景下,“点痣是否需要考虑痣相”成为备受争议的话题。社交媒体上,既有“祛痣改运”的玄学讨论,也有“科学祛痣指南”的理性科普。对于女性而言,这一选择不仅是医学与美学的权衡,更涉及文化信仰与心理需求的深层博弈。本文将从医学逻辑、传统面相学、心理机制及实践指导四个维度,系统解析这一问题的复杂性。

医学视角:健康风险优先于吉凶象征

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集的皮肤良性肿瘤,其处理原则基于病理性质判断。研究表明,99%的色素痣无需干预,但若出现直径超过5毫米、边缘不规则、颜色混杂、短期内快速生长等特征(ABCDE法则),则需警惕恶性黑色素瘤风险。复旦大学肿瘤医院数据显示,早期恶黑患者5年生存率可达81.6%,这凸显了医学评估的优先级。

临床上,摩擦部位(如足底、腰部)或反复刺激的痣建议手术切除。激光祛痣虽普及,但存在复发率高、瘢痕风险等问题,尤其是深层的交界痣难以彻底清除。湖北省武汉市第一医院皮肤外科张良指出,非专业机构盲目点痣可能延误恶性病变诊断,这与《非诚勿扰2》中“有痣赶紧点”的误导形成鲜明对比。医学界普遍主张“以健康安全为核心,命运掌握在自身行动”。

面相学说:文化符号的双刃剑效应

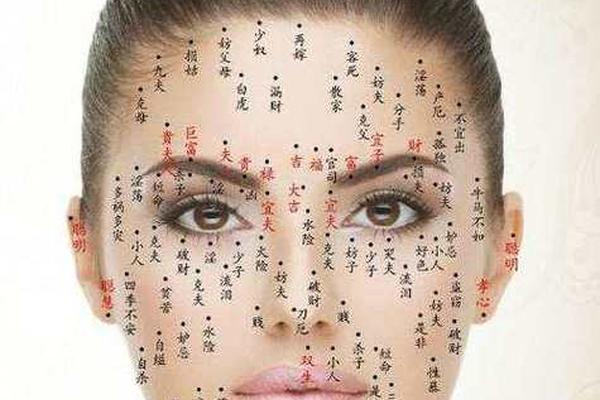

传统面相学赋予痣复杂的象征意义:额头痣主智慧与财运,鼻头痣关联财富与情欲,泪痣则暗示情感波折。这种文化编码既催生了“吉痣保留,恶痣祛除”的心理需求,也衍生出矛盾——例如耳垂痣既象征福气,又被中医认为反映肾脏隐患。

这些理论缺乏科学验证。成都市第四人民医院明确表示,痣相与运势无直接关联,临床医生常遇到因“招小人痣”“苦情痣”求诊的患者,但更关注病理特征而非文化隐喻。值得注意的是,部分求美者通过面相学获得心理慰藉,如认为祛除“吊脖痣”可消除厄运焦虑,这种心理暗示效应成为传统学说存续的社会基础。

心理机制:认知冲突与决策平衡

点痣行为背后存在多重心理动因。研究显示,47%的女性因美观需求祛痣,而32%受面相观念影响。心理学中的“控制错觉”理论可解释后者——通过改变可见符号(痣)来干预不可控的命运,从而缓解焦虑。但这也可能引发副作用,如反复点痣导致的癌变风险升高,或祛除“旺夫痣”后的归因偏差。

成功祛痣可能提升自我认同。案例研究表明,祛除面部显性痣后,个体社交自信度平均提升28%,这种积极反馈强化了美容决策。但需警惕未成年人被动祛痣引发的心理抵触,医生建议尊重其自主权,待成年后自行决定。

实践指南:理性框架下的多元选择

在操作层面,建议遵循“医学筛查—文化解读—个体决策”三级模型。首先通过皮肤科医生评估痣的良恶性,若存在恶变风险则优先手术切除;对于良性痣,可结合个人价值观选择处理方式:若面相寓意引发严重心理困扰,可在专业机构采用激光治疗,但需知晓复发可能;若仅为美观需求,则需权衡疤痕风险与颜值收益。

值得注意的是,传统文化中的“吉痣”多位于额头、耳垂等显性位置,而这些区域恰好是皮肤癌低发区,这种巧合为医学与玄学的并存提供了现实空间。未来研究可探索文化符号对健康行为的干预机制,开发融合医学评估与心理疏导的综合服务模式。

结论

点痣决策的本质是科学理性与文化认知的博弈。医学评估应作为首要准则,传统面相学可作为辅助参考而非决定因素。建议公众通过正规医疗机构获取病理诊断,在确保健康安全的前提下,尊重个体对文化信仰与审美偏好的选择权。对于学术领域,亟需开展跨学科研究,构建更具包容性的健康传播框架,帮助人们在现代医学与传统智慧间找到平衡点。