在传统相学中,痣的观察并非仅以“正面”为唯一标准,而是结合位置、形态、色泽等多维度综合分析。古人认为,面部是“上天垂相”的显化场域,每一颗痣都暗藏命运密码,但其吉凶需通过整体判断。例如,网页1指出,面部痣相吉凶的关键在于色泽与形态:纯黑、红润、饱满的痣为“上天表彰其善”,而晦暗浑浊者则多主凶兆。现代视角下,痣相学虽缺乏科学依据,但其文化符号意义与心理学暗示作用仍值得探讨。

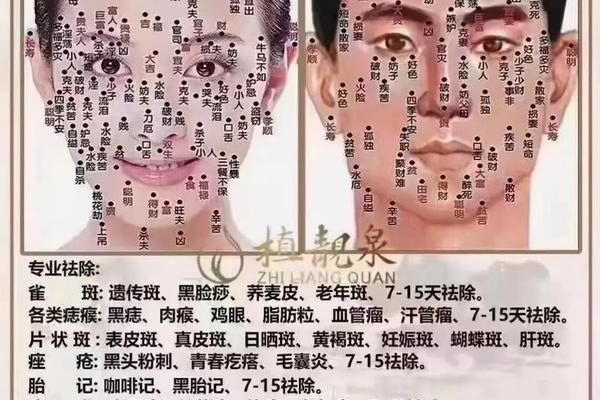

从观察方法而言,痣相学强调“显处多凶,隐处多吉”的辩证原则。网页11提到,生长于颜面显著处的痣(如额头、颧骨)常与社交、事业等外部运势关联,而隐蔽处(如耳后、发际)则更多指向内在性格与健康。这种分类体现了传统相学对“内外平衡”的哲学思考——显性痣象征个体与外部世界的互动张力,隐性痣则反映潜在的生命能量。

二、面部痣的位置与命运关联

面部不同区域的痣被赋予截然不同的象征意义。例如,网页1详细列举了十五种常见面部痣相:眼尾痣主“桃花劫”,鼻头痣暗示“贪图享乐”,而眉间痣则预示“极端成败”。这些解读与中医经络理论存在一定关联,如“奸门”(眼尾至发际)对应肝胆功能,此处生痣被认为与情感冲动相关,而鼻头属脾胃,痣相异常或反映消化系统隐患。

值得注意的是,同一位置的痣因形态差异可能产生矛盾解读。网页37强调,眉内痣若色泽黑亮且生毛发,象征“热心公益、财运亨通”;但若晦暗扁平,则可能预示兄弟缘薄、助力减少。这种复杂性要求观察者避免单一化判断,需结合个体行为模式与社会环境综合分析。例如,颧骨痣在传统相学中既可能代表权力欲望(善痣),也可能暗示易遭背叛(恶痣),其实际影响往往与个人处世态度紧密相关。

三、痣相与健康的科学关联

现代医学研究为传统痣相学提供了新的注解。网页32提到,中医认为皮肤病症常反映内脏失衡,如脱发可能与肾气不足有关,而痤疮或源于湿热内蕴。这与痣相学中“鼻旁痣主”的说法形成呼应——从生理学角度,鼻周皮肤油脂分泌旺盛者更易长痘或生痣,而性激素水平异常可能同时导致皮肤问题与情绪波动。

科学视角对痣的解读更侧重病理风险。网页30指出,突变的痣可能发展为黑色素瘤,需通过ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)进行筛查。这与传统“恶痣”概念存在部分重叠,但现代医学强调客观检查而非主观臆断。例如,网页51提到,中医将红痣视为“气血充盈”之兆,而西医则认为红色血管痣可能与肝功能异常相关。这种差异凸显了跨学科对话的必要性。

四、痣相学的文化心理意义

痣相学作为一种文化叙事,深刻影响着个体的自我认知与社会评价。网页1中“头顶痣逢凶化吉”的传说,实则为心理暗示提供载体——拥有此类痣者可能因“天命所归”的信念增强抗压能力。反之,网页44提到“夫妻宫恶痣”的标签可能加剧婚姻焦虑,形成自我实现的预言。这种心理机制在临床中亦有体现,如网页32所述,皮肤病患者常因外貌变化产生抑郁倾向,而传统痣相的“凶兆”标签可能放大此类心理创伤。

从社会建构角度看,痣相的吉凶解读往往服务于规训。例如,网页22将“鼻旁痣”与“轻浮”性格关联,实质是通过面相标签强化礼教约束。而在当代,这种隐喻转化为对“成功痣”(如眉间事业痣)的追捧,反映人们对命运确定性的渴求。正如网页30所述,“富贵痣”的传说虽无科学依据,却为个体提供简化复杂人生的认知工具。

传统痣相学作为文化遗产,其价值在于提供理解命运与身体的符号系统,而非绝对预测工具。面部痣的吉凶判断需综合位置、形态、社会语境等多重因素,既要尊重文化多样性,也需警惕标签化认知带来的心理桎梏。未来研究可探索两方面:一是通过大数据分析痣相与性格、健康的统计学关联;二是结合神经科学,揭示“面相自信”影响行为决策的心理机制。对于普通读者,建议以科学态度对待痣相——既欣赏其文化智慧,又保持理性判断,必要时通过医学检查排除健康风险。