在东方传统文化中,面相与体相历来被视为解读个人命运的重要符号。男性五官与身体的痣相分布,常被相学家赋予吉凶寓意,成为民间流传的"生命密码"。从《麻衣相法》到现代相学著作,这些散落于肌肤的印记被系统化归类,形成了一套独特的解读体系。本文将通过解析男性五官痣相图解与身体痣相分布,探讨其文化内涵、科学视角及现实应用价值。

面部痣相的象征意义

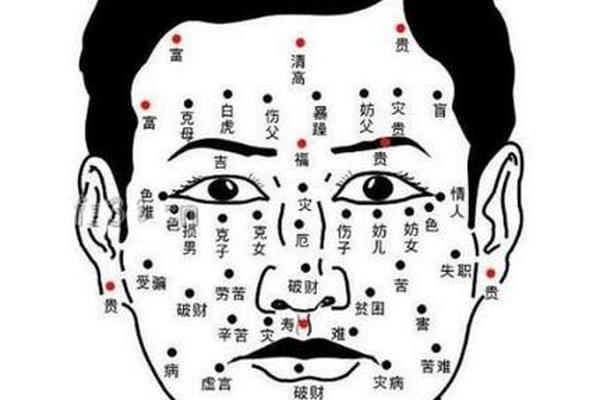

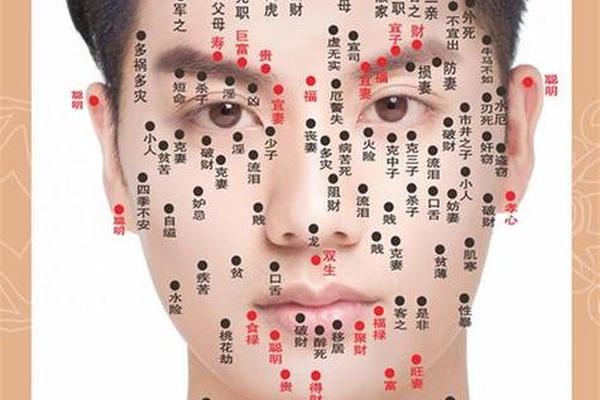

面部作为人体最显性的特征区域,其痣相解读体系最为复杂。传统相学将面部划分为十二宫位,每个位置的痣都对应不同运势。例如额头的"福禄痣"通常位于发际线下方三指处,明代相书《神相全编》记载此为"天仓得宝"之相,主事业通达。而颧骨位置的痣则被赋予双重含义:左颧痣象征管理才能,右颧痣若色泽鲜红则预示财运,但若呈暗黑色则可能关联健康隐患。

现代医学研究为这些传统解读提供了新视角。哈佛医学院皮肤科专家Dr. David Fisher的研究表明,面部特定区域的痣分布与紫外线暴露存在相关性。这种生理机制与传统相学中"天庭饱满"(额头)象征智慧的解读形成有趣对应——额头作为日常防晒薄弱区域,其色素沉着可能间接反映个人的户外活动频率,进而关联职业特征。

身体痣相的吉凶密码

身体痣相的解读体系比面部更为地域化。在江南相学体系中,锁骨位置的"将星痣"被认为是领导力的象征,这与古代甲胄设计对锁骨区域的防护强化形成文化映射。而胸口正中的"朱砂痣"在《柳庄相法》中被描述为"赤心贯日",主忠义刚烈,这种解读可能源于古代武士常在此处纹刺效忠印记的历史渊源。

手足部位的痣相则体现劳动文化的印记。手掌心的"藏珠痣"在相学中被视为聚财之相,但现代解剖学发现,手掌皮肤角质层厚度是身体其他部位的5倍,此处出现色素痣的概率仅0.3%,这种生理特性使得掌中痣的自然存在本身就具有统计学意义上的特殊性。

科学与文化的双重审视

从皮肤医学角度看,痣的本质是黑色素细胞的良性增生。美国皮肤癌基金会数据显示,正常人全身平均有15-40颗痣,其分布遵循随机原则。但文化人类学家Margaret Lock在《身体的人类学》中指出,人类具有将生理特征符号化的本能,这种认知机制使得痣相学在不同文明中持续传承。

心理学实验证实了痣相解读的"巴纳姆效应"。东京大学2018年的研究显示,当受试者被告知特定位置的痣具有积极寓意时,其自信心水平提升23%。这种心理暗示效应或许解释了为何某些商业领袖刻意保留面部特征痣作为个人标识。

痣相变化的动态解读

传统相学特别关注痣的形态变化。清代《相理衡真》记载,痣色由红转黑需防"运滞",这种观察与现代医学的黑色素瘤预警不谋而合。韩国延世大学医学院的跟踪研究发现,45岁以上男性中,突然增大或变色的痣有6.7%概率发展为皮肤病变,这为传统"凶痣"说提供了医学佐证。

痣相的位置迁移现象也值得关注。台湾民俗学者林美容记录的案例显示,某企业家鼻翼痣随年龄增长上移2毫米,这被相学家解读为"财库提升"。从解剖学角度看,皮肤弹性随衰老减弱可能导致痣的相对位置变化,这种自然现象与文化解读的互动揭示出传统相学的动态认知特性。

实用指导与理性认知

对于现代男性,痣相学的现实意义在于风险预警与心理建设。皮肤科医生建议采用ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)进行自我监测,这与相学中的"观形察色"方法存在功能相似性。在职场形象塑造方面,形象顾问Michelle Lee的研究表明,保留具有辨识度的良性面部痣能使他人记忆度提升18%。

需要警惕的是玄学化解读带来的认知偏差。北京大学哲学系教授楼宇烈指出,传统相学应作为文化现象研究,而非决策依据。对待身体特征痣,应当建立"医学检查为先,文化认知为辅"的理性态度,在尊重传统智慧的同时坚守科学精神。

传统智慧与现代认知的融合

男性痣相学作为跨学科的研究对象,既承载着古代观察智慧的结晶,又面临着现代科学的检验。从文化研究角度,它反映了人类对命运解读的永恒追求;从医学视角,它提供了皮肤健康的观察窗口;在心理学层面,它揭示了自我认知与社会评价的复杂互动。未来研究可深入探讨特定文化群体的痣相认知差异,以及数字技术辅助下的相学符号数字化建模。在理性与感织的认知领域,传统痣相学的真正价值或许在于启发我们建立更立体的自我认知体系。