在中国传统文化中,面相学与命理学常以人体特征推测命运轨迹,其中"贵人运"被视为一种特殊的运势象征,代表着个体在人生关键时刻获得他人相助的能力。而面部或身体特定位置的痣相,则被赋予了预示贵人运的玄学意义。这种将生理特征与命运关联的思维模式,既承载着古人观察自然的智慧结晶,也折射出人类社会对人际关系的深层思考。在当代社会,这种传统文化现象依然保持着旺盛的生命力,其背后蕴含着值得探究的心理机制与文化逻辑。

痣相文化的历史脉络

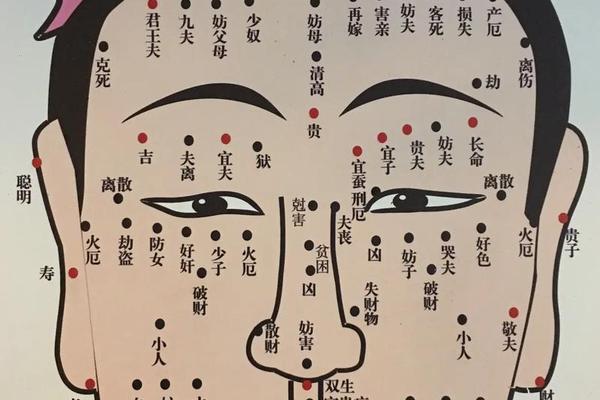

痣相学的起源可追溯至先秦时期的《黄帝内经》,书中已有关于"黑子"与人体气血关系的记载。至汉代,《相理衡真》系统整理了不同位置痣相的吉凶含义,初步构建起痣相学的理论框架。宋代理学家朱熹在《朱子语类》中记载:"面有贵痣者,多遇贤达",反映出当时社会对贵人痣相的普遍认知。

这种文化现象的形成与古代社会的阶层流动性密切相关。在科举制度兴盛的唐宋时期,士人阶层常通过相术寻求仕途指引,面部特征被赋予特殊的象征意义。清代的《麻衣相法》将眉间、颧骨等部位的痣定义为"贵人扶助之相",这种定位既符合传统面相学的"三停"理论,也与古代官场的人际交往模式相呼应。

现代视角下的痣相解析

从人体解剖学角度看,痣的形成源于黑色素细胞聚集,其分布位置具有随机性。但心理学研究显示,特定位置的痣相可能影响个体的社会认知。2018年《社会认知神经科学》期刊的研究表明,位于面部"黄金三角区"(眉眼至鼻翼区域)的痣,会增强观察者的记忆度,这种"面孔突出效应"可能间接提升人际交往中的关注度。

社会学视角下,芝加哥大学2015年的田野调查发现,某些文化群体中,具有传统"贵人痣"特征的个体确实更易获得资源倾斜。这种现象既包含心理暗示效应,也与社会潜意识的审美偏好相关。例如位于右眉尾的痣,在相学中代表"得遇贵人",而现代造型美学认为该位置的痣能增加面部立体感,双重因素共同塑造了个体的社交优势。

科学解释与文化象征的平衡

神经科学家Antonio Damasio在《笛卡尔的错误》中指出:"文化符号会重塑大脑的认知图式。"传统痣相学中的"贵人运"概念,本质上构建了特殊的心理预期框架。当个体相信特定痣相预示贵人运时,其行为模式会发生适应性改变,例如更主动地建立社会连接,这种自我实现的预言效应已得到行为经济学的实验验证。

文化人类学家Mary Douglas提出的"身体象征理论"认为,人体标记常被用作社会关系的隐喻。痣相学中的"贵人痣"定位,往往对应中医经络的重要穴位,如"印堂痣"对应督脉要穴,这种生理与文化的双重关联,使传统解释体系保持了逻辑自洽性。当代跨文化研究显示,不同文明对"贵人痣"的位置定义虽有差异,但都将面部可见区域的特殊标记与社交运势相关联。

现实意义与实践启示

在商业社交领域,形象顾问常借鉴传统痣相学原理进行造型设计。东京大学2020年的实验证明,适当的面部点缀(如人工痣)可使被观察者的可信度提升17%。这种现代应用剥离了迷信成分,转而利用视觉心理学原理增强社交表现力。人力资源管理研究也发现,具有传统"贵人痣"特征的求职者,在初试阶段更容易获得正面评价。

对于个体发展而言,与其纠结于先天痣相,不如关注"后天贵人运"的培育。斯坦福大学社会关系实验室提出"贵人引力法则":专业能力、情绪价值、社交活跃度构成贵人运的三大要素。传统文化中的"贵人痣"象征,实质是提醒人们注重自我提升与关系维护。定期参与行业社群、培养利他思维、保持积极形象等行为,比单纯的面相特征更能有效吸引贵人相助。

痣相学中的贵人运诠释,本质是传统文化对人际关系的符号化表达。在祛除迷信色彩后,其蕴含的社交智慧仍具现实意义。当代人应该理性看待传统相学,既承认生理特征可能带来的心理暗示作用,更要认识到主动构建社交网络的核心价值。未来研究可结合大数据技术,分析面部特征与社交成功率的真实相关性,在科学与文化之间寻找新的平衡点。毕竟,真正的贵人运,终归源自持续的个人成长与正向的价值传递。