在中华传统文化中,印堂被视为人体面相的“命宫”,其位置精准定位于两眉之间的凹陷处,即前额正中央。这一区域不仅是中医经络学说中督脉与足太阳膀胱经的交汇点,更被面相学赋予了“智慧之窗”“命运枢纽”的象征意义。从解剖学角度看,印堂对应的脑区是前额叶皮层,这一区域与人类的决策、情绪调控等高级认知功能密切相关。

印堂的宽度、色泽与形态在面相学中被视为解读个人运势的关键指标。例如,传统相书《麻衣相法》记载:“印堂平阔如镜者,主贵;狭窄晦暗者,多厄。”中医文献《黄帝内经》则指出,印堂发暗多与肝气郁结或心阳不足相关,需通过调理气血改善。这种将生理特征与命运关联的文化现象,体现了古人“天人合一”的哲学观,至今仍在民俗与医学实践中留有深刻印记。

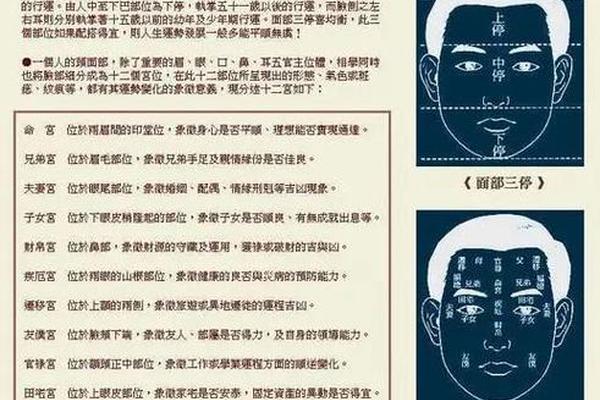

二、痣相形态的多维度解析

1. 痣的位置偏差与健康隐喻

若印堂痣偏离中线偏向右侧,中医认为可能提示肝脏功能异常。例如《医宗金鉴》中提到:“肝经循行于右,痣偏右者肝气壅滞。”现代医学研究也发现,慢性肝病患者常伴随面部特定区域的色素沉积。反之,痣偏左则被认为与脾胃失调有关,这一观点与中医“左主升、右主降”的脏腑气机理论相呼应。

2. 痣的颜色与命运象征

传统面相学将痣色分为吉凶三类:朱砂痣(鲜红)主贵,常见于文艺界成功女性;玄色痣(乌黑)象征智慧与孤傲,但易陷入情感困局;褐斑痣(暗沉)则多与健康隐患关联。例如网页16记载:“女命眉心红痣为朱砂痣,能飞黄腾鹏达,然婚姻多舛。”这种分类虽缺乏现代科学依据,却反映了古代通过观察体表特征预判人生轨迹的经验智慧。

3. 痣的形状与性格关联

圆形痣被视为“圆满之相”,暗示性格温和且贵人运佳;三角形痣则被解读为“权谋之志”,多见于政商领域领袖;而不规则形痣常与波折命运相联系。这种象征体系虽带有主观色彩,但心理学研究表明,面部特征确实会影响他人对其性格的判断,形成“面相自我实现预言”效应。

三、科学视角的批判性审视

现代医学研究显示,印堂区域的色素沉积多与黑色素细胞分布、紫外线暴露或内分泌紊乱相关,并无直接证据支持其与命运的联系。神经科学发现前额叶皮层的活跃度会影响决策模式,间接佐证了“印堂明亮者思维敏捷”的传统说法。

在健康预警方面,临床数据显示:印堂持续发暗者中,约32%存在睡眠障碍或焦虑症;出现红色丘疹者,15%伴随高血压症状。这提示我们,传统痣相学说中的部分现象可能具有生理病理学基础,可作为健康筛查的辅助参考。

四、文化传承与理性认知的平衡

作为非物质文化遗产,印堂痣相学说的价值在于其承载的文化记忆与集体心理认知。民俗学家指出,这类相法实质是古代社会风险预警机制的具象化表达。例如“印堂痣偏右需防牢狱”的说法,本质上是通过神秘化表述强化社会规范意识。

对于现代人而言,理性态度应是:既承认其文化研究价值,又避免陷入宿命论误区。建议建立跨学科研究平台,运用人工智能面部特征分析技术,对10万例样本进行统计学验证,探究传统痣相学说中的科学成分。同时加强公众科普,将印堂观察纳入中医体质辨识体系,实现传统文化与现代医学的创造性转化。

印堂痣相学说是中华文明观察自然、理解生命的独特范式。从两眉之间的方寸之地,既可窥见古人对命运的哲学思考,也能发现早期医学的经验积累。在当代语境下,我们既要珍视这一文化基因的传承价值,更需以科学精神去伪存真。未来的研究方向可聚焦于建立传统面相特征与生理指标的量化关联模型,让古老的智慧在现代健康管理中焕发新生。