在中华传统文化中,痣被赋予了超越生理特征的神秘意义。古人通过观察痣的形态、颜色与位置,构建出一套独特的命理符号体系,试图解读个体的性格、运势与健康。从显痣到隐痣,从面部的“桃花劫”到足底的“富贵纹”,每一颗痣都如同藏匿于身体的天书,承载着对人生的隐喻。现代人虽以科学视角审视痣的成因,但这些流传千年的相术智慧,仍为理解自我提供了一种文化注脚。

痣的形态与吉凶关联

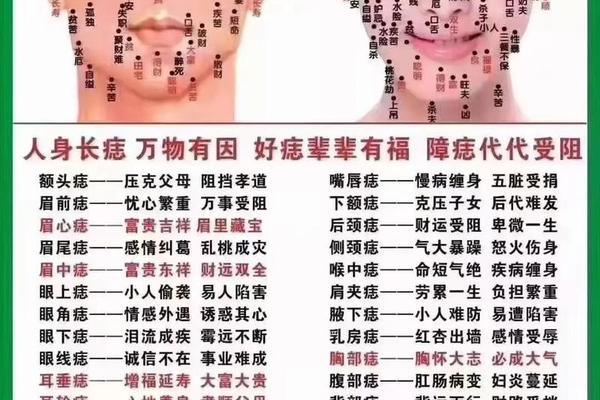

痣相的吉凶判断首重形态特征。传统相学将痣分为“活痣”与“死痣”:色泽黑亮、饱满圆润且长毛的活痣主吉,多预示财富或机遇;而茶褐色、边缘模糊的扁平死痣则多主凶,常关联健康隐患或人际纠纷。例如耳垂红润的凸起痣象征财运亨通,但若色泽灰暗则易破财。现代研究发现,凸起痣多与皮肤组织结构相关,但相学将其形态差异延伸至命运解读,如脚底星状分布的七颗痣被赋予“脚踏七星掌兵权”的贵格。

痣的显隐属性亦影响象征意义。面部等显处的痣因易受关注,在相学中多被视为挑战,如鼻翼痣主散财、眼角痣易招桃花劫;而隐蔽处的痣则多暗藏福运,例如锁骨下方的朱砂痣被称作“藏珠”,主贵人相助,臀部痣则象征管理才能。这种分类体现了传统观念中“藏拙纳吉”的处世哲学,隐痣的吉兆属性常与个人内在潜力相关联。

面部痣相的多元解读

面部作为人际交往的核心区域,其痣相解读最为复杂。额头中央的“天中痣”被视为领导力象征,但若偏左则可能暗示早年劳碌,偏右则关联财富波动。鼻部痣群更形成独特体系:鼻梁痣多对应肝胆健康问题,鼻头痣虽主财运却易因挥霍致贫,相学建议此类人群佩戴黄玉以稳固财库。

眼唇区域的痣相则聚焦情感领域。眼尾“鱼尾痣”在相书中列为“夫妻宫”,左痣克妻、右痣伤妾的说法虽显陈旧,但其揭示的情感波动规律与现代心理学中情绪敏感度存在暗合。唇周痣相呈现两极分化:上唇痣被称作“食禄痣”,主衣食无忧且善辩才;而下唇暗痣却可能引发口舌是非,这种矛盾诠释反映了相学对“表达”双重性的认知。

身体痣相的象征意义

身体痣相的解读往往与功能部位深度绑定。胸部正中的“朱砂痣”在相学中既象征热情天性,又警示心肺健康,这种生理与命理的双重关联在中医理论中可找到对应——膻中穴所在区域确与情绪调节密切有关。手足痣群则构成行动力象征系统:手掌痣主掌控力,但若出现在无名指根部可能影响婚姻;脚踝痣被称作“驿马痣”,既主奔波劳碌亦暗藏机遇,与现代社会频繁的职业流动形成有趣映照。

特殊部位的痣相更具文化隐喻。肚脐痣在相学中称“含珠”,既主食禄丰足又关联生殖力,这类将生理功能与命运象征直接对应的解读,体现了古人“天人合一”的朴素哲学。而耳后痣的“靠山”之说,则巧妙将身体解剖结构与社交资源象征结合,右侧耳后痣甚至被具体化为“母系亲属助力”。

传统相学的现代启示

在基因学已揭示痣形成机制的今天,传统痣相学的价值更多在于文化心理建构。研究发现,特定部位的痣会通过心理暗示影响行为模式,如肩部痣相“担责”之说可能强化责任意识。临床医学则提醒关注痣的形态变化,相学中的“死痣”特征与黑色素瘤早期症状存在部分重叠,这种经验性观察暗合现代医学理念。

未来研究可深入探讨痣相文化对个体认知的塑造机制。通过脑成像技术分析“富贵痣”信仰者的决策模式,或能揭示传统文化如何通过身体符号影响经济行为。跨文化比较亦具价值:西方星相学中的“美人痣”象征与东方“泪痣”命理的差异,恰可成为文化心理学研究的新路径。

从《史记》记载刘邦七十二痣的帝王之相,到现代人对“幸运痣”的美容修饰,痣相文化始终游走于神秘主义与现实认知之间。它既是用身体书写的命运预言,也是观察社会心理的棱镜。在理性与信仰的平衡中,或许我们更需铭记《相理衡真》的箴言:“相由心生,痣随运转”——外在的符号终不及内心的修为更能决定人生轨迹。