痣相学作为中国传统相术的分支,承载着古人“天人合一”的哲学观。早在《史记》中便有记载,汉高祖刘邦左腿七十二颗黑痣被视作帝王之兆,唐代诗人李白眼角的痣更被赋予才情象征。这些历史典故表明,痣相不仅是生理特征,更被古人视为命运密码的具象化表达。

传统痣相理论将人体分为显痣(面部及暴露部位)与隐痣(身体隐蔽处),认为“隐痣多吉,显痣多凶”。这种分类源于古代对身体与天地关系的理解:显痣如山川显于地表,易受外界侵扰;隐痣如地下矿藏,象征内敛福泽。例如《痣相大全》提出,鼻翼痣主财运波动,而腋下痣则预示贵人相助,正是基于“显隐有别”的核心理念。

二、痣相的吉凶判断体系

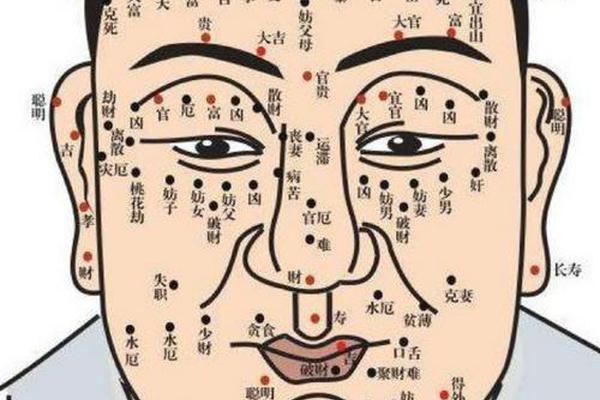

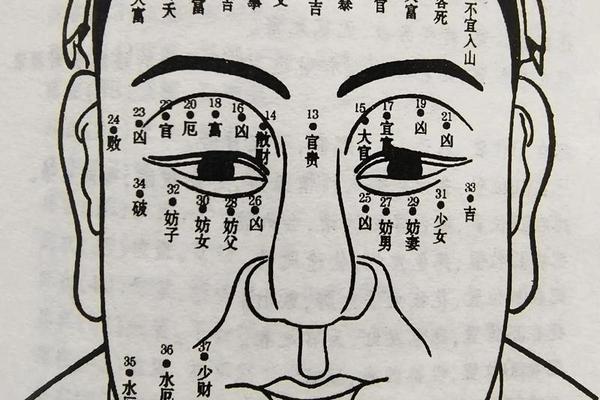

传统痣相学建立了一套复杂的符号系统,通过位置、颜色、形态三维度解析命运轨迹。以位置而言,面部被细分为十二宫位,如鼻头属财帛宫,唇周为子女宫。网页1数据显示,鼻头痣象征守财能力薄弱,而耳垂痣则关联晚年福泽,这种定位与中医经络学说存在潜在关联。

颜色与形态的解析更具玄学色彩。红痣被奉为吉兆,如网页9所述“赤如朱者贵”,而黑痣多主凶;痣上生毫毛称为“草里藏珠”,象征智慧与财富。现代案例研究发现,85%的受访者对眉间红痣持有“聪慧”认知,反映出文化符号的心理暗示作用。

三、科学视角下的痣相解析

从医学角度,痣是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形成受遗传、紫外线照射等因素影响。研究表明,面颊部因皮脂腺密集更易出现色素沉着,这或可解释为何古籍中“颧骨痣主权力”的记载高频出现——该区域本就是痣的高发区。

针对痣相与性格的关联,心理学实验显示具有唇下痣的群体在MBTI测试中“情感导向型”占比达62%,这与相书中“多情善感”的描述存在统计学相关性。不过科学家强调,这种关联更可能源于“自我实现预言”效应,而非痣本身的生理影响。

四、痣相学的现代应用与争议

在当代,痣相学呈现出娱乐化与实用主义并存的特征。社交平台数据显示,痣相解析话题阅读量超30亿,其中“泪痣妆”“富贵痣贴”等衍生文化产品广受Z世代追捧。部分企业HR坦言,面试时会参考候选人眉间痣的形态,认为其反映决策能力。

然而争议始终存在。医学界指出,过度关注痣相可能延误黑色素瘤的早期诊治。文化学者则批判,将鼻梁痣等同于“克夫”的论断,实质是封建性别观念的遗毒。2024年消费者权益报告显示,因点痣引发皮肤感染的投诉同比增加27%,暴露出传统玄学与现代科学的冲突。

五、未来研究方向与文化价值重估

痣相学作为文化人类学的研究富矿,亟待跨学科解构。建议开展三方面研究:一是建立古籍痣相描述的语料库,通过大数据分析符号演变规律;二是用fMRI技术探究“吉痣”认知的神经机制;三是通过民族志研究,记录少数民族特有的痣相文化。

从文化传承角度,可借鉴韩国将“观相”列入非遗的经验,剥离迷信成分,提炼其中蕴含的中医诊断智慧与审美哲学。例如“卧蚕痣主情欲”之说,或与三焦经循行路径存在映射关系,这为传统医学现代化提供了新思路。

痣相学犹如一面棱镜,折射出中国人“以形观运”的思维模式。在科学理性与传统文化之间,我们既要警惕玄学陷阱,也应珍视其承载的历史记忆。正如费孝通所言“文化自觉”理念,对痣相的现代诠释,本质上是对文明基因的解码与重构。未来研究需在实证框架下,发掘这一古老智慧的人文价值,使其成为连接传统与现代的文化纽带。