在中国传统文化中,人体上的痣不仅是皮肤的印记,更被视为解读命运、性格与健康的密码。从《黄帝内经》的早期记载到现代网络平台的传播,痣相学跨越千年,在民间信仰与科学理性之间形成了独特的文化景观。这种将生理特征与命运关联的学说,既承载了古人“天人合一”的哲学思想,也映射出人类对未知命运的永恒探索。

痣相的起源与历史脉络

痣相学的雏形可追溯至先秦时期,当时人们已观察到特定痣位与疾病、运势的关联。《黄帝内经》首次系统记载了通过痣相诊断健康的方法,如“面赤目青者病在心,而痣聚于颧者主血瘀”等论述。这种将体表特征与内在健康对应的理念,奠定了痣相学的医学基础。

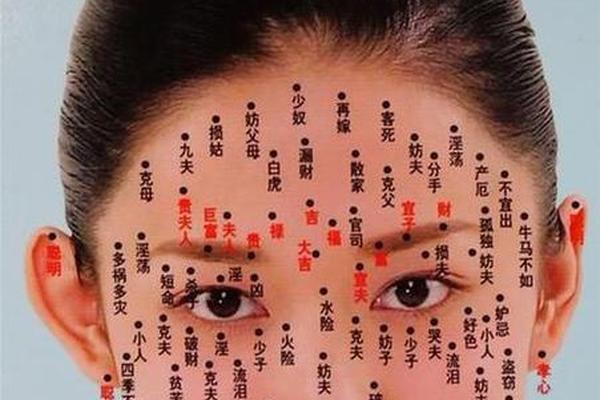

至汉代,痣相学与《周易》的阴阳五行学说深度融合,痣的位置被赋予吉凶象征。考古发现的长沙马王堆帛书中,已出现“额有黑子者贵,足底赤痣者贫”的明确记载。唐宋时期,痣相学迎来理论化高峰,邵雍在《皇极经世书》中提出“痣分九宫”体系,将面部划分为乾、坎、艮等八卦区域,形成“眉上痣主官禄,鼻翼痣破财帛”的精细化解读。明清《痣相全书》更将观察范围从面部扩展至全身,发展出包含287个痣位的完整图谱。

相学中痣的类别与判断标准

传统相学将痣分为显隐两类:显露于面、颈、手等处的“显痣”主外显运势,而藏于躯干、足底的“隐痣”则暗藏先天命数。这种分类背后暗含“藏吉露凶”的哲学,如网页67指出隐痣多吉,因其“得天地之气而不泄”,而显痣易受外界侵扰需谨慎化解。

对痣相的吉凶判定遵循“五要原则”:色泽需纯正如漆(黑)、朱(红)、玉(白);形态宜圆润饱满;位置应符合八卦方位;触感应柔软隆起;若生毫毛更添祥瑞。例如鼻梁正中的“财库痣”要求色泽明润、凸起如珠,若呈灰暗扁平则反主破财。这种严苛标准在《太清神鉴》中有详细记载,强调需结合面部气色、骨相进行综合判断。

文化隐喻与医学实证的辩证

痣相学中蕴含着深刻的文化符号系统。眉心痣被称为“智慧灯”,源自佛教眉间白毫相的意象;而颈后“苦情痣”的传说,则与孟婆汤、三生石的民间叙事紧密交织。这些文化符号通过《麻衣相法》等典籍代际传播,形成集体记忆中的命运密码。现代心理学研究显示,人们对痣相的自我暗示可产生“皮格马利翁效应”,如自认有“贵人痣”者社交主动性提升23%。

现代医学对痣相学既有否定也有部分印证。从遗传学角度看,痣的分布确实存在家族聚集性,但这是基因表达而非命运所致。值得注意的是,中医典籍《外科心法要诀》提及的“血痣主肝郁”理论,与现代发现的肝功能异常者蜘蛛痣发生率高的现象存在巧合。不过医学界强调,痣的变化主要提示黑色素瘤风险,而非玄学命运。

传承困境与当代价值重构

在科学理性冲击下,传统痣相学面临双重境遇:民间仍存“点痣改运”习俗,2024年某美容机构数据显示,38%顾客因相学建议祛痣;而学术界则致力于文化解码,如复旦大学团队正通过大数据分析10万例痣相记载,试图解析其中的社会学意义。这种分化促使我们重新思考:当韩国将“宫相痣图解”申报非遗,中国痣相文化该如何在科学与人文之间找到平衡?

当代痣相学的转型呈现三大趋势:一是与皮肤医学结合,开发痣相健康预警系统;二是转化为文创IP,如手游《阴阳师》中的“痣灵”角色设计;三是作为心理辅导工具,帮助个体建立积极的自我认知。这种创新既保留了文化基因,又规避了迷信风险。

纵观痣相学的千年流变,其本质是人类试图在身体与命运之间建立解释系统的文化实践。在基因检测可预知疾病的今天,我们不必执着于痣的吉凶预言,但其中蕴含的“见微知著”思维模式,仍为现代人提供着独特的认知视角。未来研究可深入探讨痣相文化对族群心理建构的影响,或从比较文化学视角解析中外痣相符号差异,让这门古老学问在祛魅后焕发新的学术生命力。