在中国古代相学中,痣不仅是肌肤的印记,更被视作命运与天命的密码。传说中,刘邦左腿生有七十二颗黑痣,杨坚额骨凸起如龙角,这些异相被赋予“真龙天子”的象征,成为帝王受命于天的佐证。这种将生理特征与权力合法性挂钩的观念,贯穿了千年的文化叙事,既反映了古人对自然力量的敬畏,也揭示了人类对自身命运的永恒探索。痣相学作为面相学的分支,通过解析痣的形态、位置与色泽,构建了一套复杂的符号系统,试图在皮肤纹理间窥见天机。

痣相与天命:历史人物的吉兆象征

在《史记》等典籍中,帝王异相常被刻意神化。刘邦出生时“赤帝子斩白帝子”的传说,配合其左腿密集的七十二颗黑痣,构成“龙相”的核心要素。这些痣被解读为星辰落体,暗示其肩负改朝换代的使命。类似地,隋文帝杨坚额骨隆起如龙角,周身紫气环绕的记载,通过《隋书》的官方背书,将生理特征转化为天命所归的政治隐喻。此类叙事不仅服务于权力合法化,更折射出古代“天人感应”的哲学观——人体痣相与宇宙秩序存在隐秘共振。

现代学者指出,这种符号化建构往往依托于“事后追溯”。例如康熙帝的“龙气绕身”传说,实为巩固满清统治的文化策略。相学家刘恒在《相学精义》中强调,痣相吉凶需结合整体骨相判断,单独痣点无法决定命运。这揭示了传统相学的辩证性:既承认痣相的象征意义,又反对机械化的单一解读。

面相学中的痣相理论体系

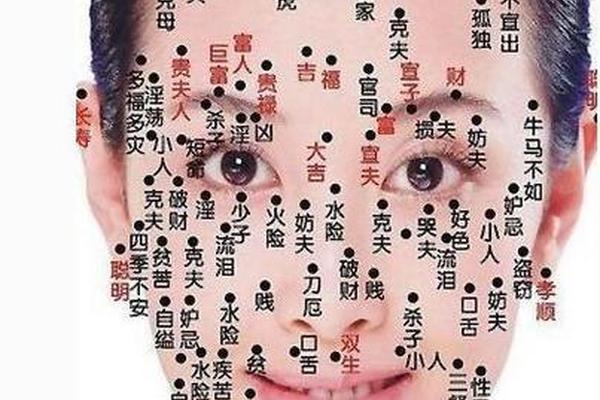

传统相学将面部划分为十二宫位,痣的位置与形态决定其属性。如额中央的“天庭痣”主贵气,但若色泽晦暗则反成灾厄。鼻翼的“兰台痣”象征财库,而鼻头痣若呈灰褐色,则被视为贪欲破财之兆。这种分类体系建立于“内外相应”的医学观,《黄帝内经》认为“有诸内必形诸外”,痣相是脏腑气血的外显。

痣的形态学分析更趋精密。相书强调“五色辨吉凶”:黑如漆、赤如朱、白如玉者为贵痣;青蓝混杂者主凶。例如耳上痣若圆润饱满且乌黑发亮,预示才华横溢且能把握机遇,这与现代心理学中的“皮纹智力说”存在微妙呼应。而眼尾“奸门痣”若边缘模糊呈暗红色,则被归为桃花劫难,暗合社会心理学中面部吸引力与人际关系的关联研究。

文化隐喻与权力建构的双重逻辑

痣相学的深层逻辑在于将生物学特征转化为文化符号。女性下唇痣被赋予“劳碌命”的标签,实则暗含传统性别秩序中对女性持家能力的规训。而男性耳上痣象征“才华横溢”,则折射出科举制度下文人对自身价值实现的焦虑。这种差异化的符号解读,成为维护社会结构的隐形工具。

在权力场域,痣相更演变为政治修辞。满清皇室通过渲染福临、玄烨出生时的“龙气异象”,强化其统治的神圣性。相学家通过《痣相大全》等文本,将统治阶级的生理特征纳入吉兆体系,形成“身体-权力-天命”的闭环叙事。这种符号操纵在当代仍可见遗绪,如民间对领导人面相的玄学化讨论。

科学视野下的相学解构与重构

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与紫外线照射、遗传基因密切相关。德国医学界研究发现,某些痣的位置确实与内分泌系统病变存在统计学关联,例如鼻周痣多发者更易出现消化系统疾病。这为传统相学提供了部分实证依据,但彻底颠覆了其神秘主义解释框架。

神经科学则从认知角度剖析相学生命力。面部识别机制使人类本能关注痣等显著特征,而确认偏误(Confirmation Bias)导致人们强化符合预期的案例。当前跨学科研究试图建立新的分析模型,如通过大数据分析十万例痣相样本,探索生理特征与社会成就的潜在相关性,这种实证化路径可能为传统相学注入新活力。

在象征与现实之间的再审视

痣相学作为传统文化的镜像,既承载着先民解读命运的智慧,也暴露出认知局限。从刘邦的“七十二痣”到现代点痣美容的盛行,人类始终在试图掌控身体符号的象征权力。未来研究需打破玄学与科学的壁垒,例如结合表观遗传学探讨痣相形成机制,或从社会心理学角度分析面相偏见的影响路径。在祛魅与继承的张力中,痣相学或将演变为理解文化心理的新维度,而非预判命运的占卜工具。正如《相学精义》所言:“修德可改相”,个体的主观能动性始终是突破命理桎梏的关键。