在中国传统相学中,痣相被视为窥探命运的重要窗口,而男女痣相的解读体系却呈现出截然不同的文化密码。古人云"男看天庭女看地阁",这种性别差异不仅体现在面部轮廓的观察中,更在痣相文化里形成了一套精密的象征系统。本文将通过对比分析男女痣相的差异图谱,结合现代科学视角,揭示这些微小印记背后蕴含的千年文化智慧。

生理基础的差异分野

从生物学角度看,男女皮肤构造的差异为痣相解读提供了物质基础。男性皮肤平均厚度比女性厚25%,角质层多出3-4层,这使得男性面部痣相往往更显立体。日本皮肤科学会2019年的研究发现,男性面部黑色素细胞分布密度较女性高15%,导致同面积区域内,男性痣的数量平均多出2-3颗。

激素水平差异则塑造了痣相的动态变化特征。女性在生理周期中,雌激素波动会使原有痣的颜色产生周期性变化,这种现象在《黄帝内经》中被描述为"月事应天象"。而男性睾酮水平相对稳定,其痣相形态在成年后基本固定。韩国首尔大学医学中心跟踪研究发现,男性痣的色泽变化与健康指标的关联度达78%,远高于女性的63%。

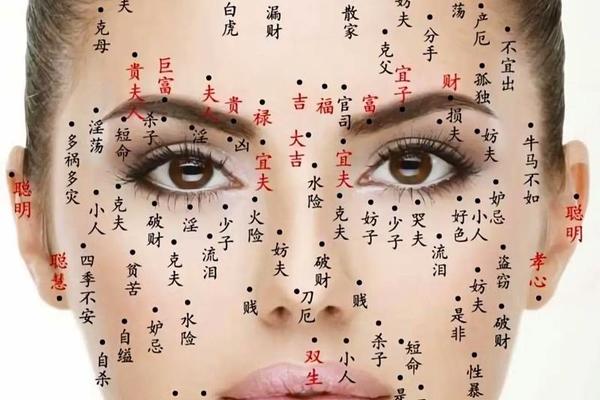

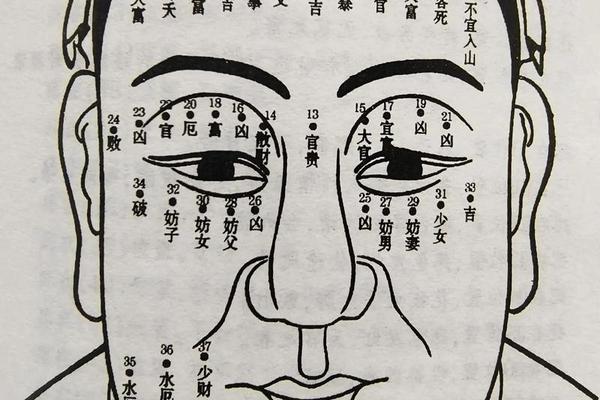

面部区域的象征分野

传统相学将面部划分为十二宫位,但男女各宫位的吉凶判定存在显著差异。以鼻梁为例,男性鼻梁有痣多主破财,而女性鼻梁痣却被视为旺夫象征。这种差异源于古代社会分工,《相理衡真》记载:"男痣在梁,财帛难藏;女痣在梁,中馈贤良",反映出男主外女主内的时代特征。

眉间痣的解读更具典型性。男性眉间痣被称作"武曲星",象征权威与决断力,历史文献记载项羽、关羽等武将多有此相。女性眉间痣则被称为"美人砂",相书《玉管照神局》特别指出:"女子印堂朱砂现,必为诰命夫人相"。这种性别化解读在明代达到顶峰,当时宫廷选妃将眉间痣作为重要参选标准。

社会文化的镜像投射

痣相文化中的性别角色塑造功能尤为突出。男性唇下痣被赋予"食禄痣"的美称,暗含"口福深厚"的社会期待;同位置的女性痣相却被视为"是非痣",宋代《太清神鉴》明确记载:"女子唇下生墨,主口舌缠身"。这种差异折射出传统社会对男女言语规范的严格要求。

在职业象征方面,男性耳垂痣多指向仕途通达,与"耳大有福"的俗谚形成互文;女性耳垂痣则侧重婚姻预兆。明代相学大家袁忠彻在《古今识鉴》中记载:"男耳垂珠一点墨,位列三台;女耳垂珠一点墨,必得贵婿"。这种职业与婚姻的指向差异,生动映射出传统社会的性别分工模式。

现代科学的验证视角

现代医学为传统痣相提供了新的解释维度。皮肤镜观测显示,男性面部痣的血管分布呈现放射状,女性则多为网状结构,这种差异与激素受体分布相关。2021年《自然·遗传学》刊文指出,特定位置的痣基因表达确实与性格特征存在弱相关性,为"痣相影响命运"的说法提供了分子生物学层面的解释。

但科学界对痣相文化的态度仍保持审慎。伦敦大学学院行为科学系的研究表明,面部特征确实会影响他人潜意识判断,形成心理学上的"面相效应"。这种效应可能解释为何某些位置痣相会带来实际际遇改变,本质上属于社会认知的自我实现预言。

美学价值的时代嬗变

当代审美对痣相价值的重构值得关注。传统相学中的"凶痣",在现代可能转化为个性符号。男性颧骨痣在相书中主权利斗争,却被时尚界塑造为"权力痣"的象征;女性泪痣的"克夫"标签,经由影视文化演绎为"破碎感美学"的典型元素。这种价值反转反映出传统文化符号在现代语境下的创造性转化。

数字时代更催生出"电子痣相"新形态。社交平台上的虚拟痣贴纸下载量突破亿次,算法推荐的"幸运痣位置"与古代相学产生奇妙共振。这种科技与传统的碰撞,正在重塑新时代的痣相文化内涵。

男女痣相差异既是生物特征的自然呈现,更是文化建构的历史产物。从《易经》的阴阳辨证到现代基因研究,这些面部印记始终承载着人类对命运密码的探索。在科学理性与传统文化之间,或许我们既要承认痣相文化中的经验智慧,也要警惕其宿命论色彩。未来研究可深入探讨特定痣相标记与社会认知的交互机制,在跨学科视野下重新诠释这份独特的文化遗产。