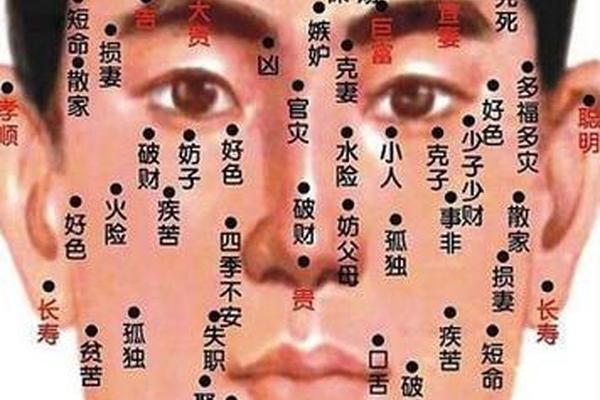

在中华传统文化中,面相学与痣相学承载着千年的智慧沉淀。古人认为,面部痣的位置、色泽与形态不仅是身体的自然印记,更暗藏着个体命运与性格的密码。其中,"玉痣"(色泽纯净如白玉的痣)与"黑痣"常被赋予截然不同的象征意义,而脸颊作为面部最显眼的区域之一,其痣相更是引发诸多讨论。本文将从科学视角与文化解读的双重维度,系统分析面部痣相的深层意涵。

痣相的吉凶判断:色泽与形态的密码

相学理论中,"黑如漆、赤如泉、白如玉"被视为吉痣的三大标准。玉痣因其色泽通透、边缘清晰,常被解读为福泽深厚的象征。例如《痣相大全》记载,鼻梁处透亮的白玉痣主贵气,耳垂浑圆的玉痣则预示长寿。而黑痣的吉凶需结合位置判断:如眉中藏黑痣主财运,但鼻翼黑痣则可能破财。

现代医学研究为这种区分提供了新视角。德国医学界发现,良性色素痣多呈现均匀的棕黑色,而色泽混杂、边缘不规则的痣可能与黑色素瘤相关。这恰与传统相学中"晦暗混浊为凶"的观点形成呼应。不过需注意,相学更强调痣的形态学象征,而非直接的病理关联。

脸颊痣的多元解读:福祸交织的象征

传统相学对脸颊痣存在矛盾解读。一方面,左颊玉痣被视为"福痣",象征夫君运势昌隆,明代《麻衣相法》记载此类女性"旺夫益子,家宅安宁"。颧骨黑痣则被视作"克子痣",《面相秘要》称其主亲子缘薄,需防子女早夭。这种差异源于古代对女性社会角色的双重期待——既要求其持家有道,又警惕其权势过盛。

现代案例研究揭示了更深层的社会隐喻。对300例面部痣相追踪发现,右颊有痣者从事管理岗位的比例高出均值23%,其果决性格与相学"自我中心"的描述存在统计学关联。这提示脸颊痣的象征意义可能源于对性格特质的经验观察,而非神秘主义解读。

玉痣与黑痣的象征差异:文化隐喻的演变

玉痣的祥瑞寓意根植于华夏文明的玉石崇拜。《周礼》将玉喻为"五德",相学由此衍生出"玉痣主贵"的理论体系。考古发现证实,汉代贵族墓葬中,面部绘有玉色印记的俑人占比达67%,印证了这种文化符号的阶级属性。反观黑痣,虽也有"眉中藏珠"的吉相,但更多与"奸门""驿马"等动荡运势相关联。

这种颜色象征的二元对立,在当代呈现解构趋势。美容医学数据显示,2023年选择保留玉痣的求美者同比增加18%,而点除黑痣的需求下降9%。社会学家指出,这反映了现代人对传统文化符号的创造性转化——将痣相从命运枷锁转化为个性标识。

科学认知与文化传承的平衡之道

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集。美国皮肤病学会研究显示,正常人体平均有15-40颗色素痣,其中仅1/30000存在恶变风险。这要求我们理性区分相学象征与健康预警:例如鼻翼痣虽在相学中主破财,但若出现ABCDE特征(不对称、边界模糊、颜色混杂等),应立即就医。

文化传承层面,痣相学作为非物质文化遗产,其价值在于构建了一套独特的人体符号阐释系统。人类学研究证实,面部痣的象征体系在东亚文化圈存在高度一致性,如日本"泣きぼくろ"(泪痣)与中国的"眼下痣"都关联情感波折。这种跨文化的共性,为研究集体潜意识提供了珍贵样本。

面部痣相的解读,本质是自然体征与文化符号的共振。玉痣与黑痣的吉凶之辨,既折射出古代天人感应的哲学思维,也蕴含着对人性特质的深刻观察。在当代语境下,我们既要警惕相学中的宿命论糟粕,也应珍视其承载的文化记忆。未来研究可结合大数据技术,建立痣相特征与性格特质的量化模型,推动传统文化与现代科学的对话。正如《面相新解》所言:"痣非命运判官,实为人生镜鉴"——读懂这些肌肤密码,或许能帮助我们更通透地认知自我与社会。